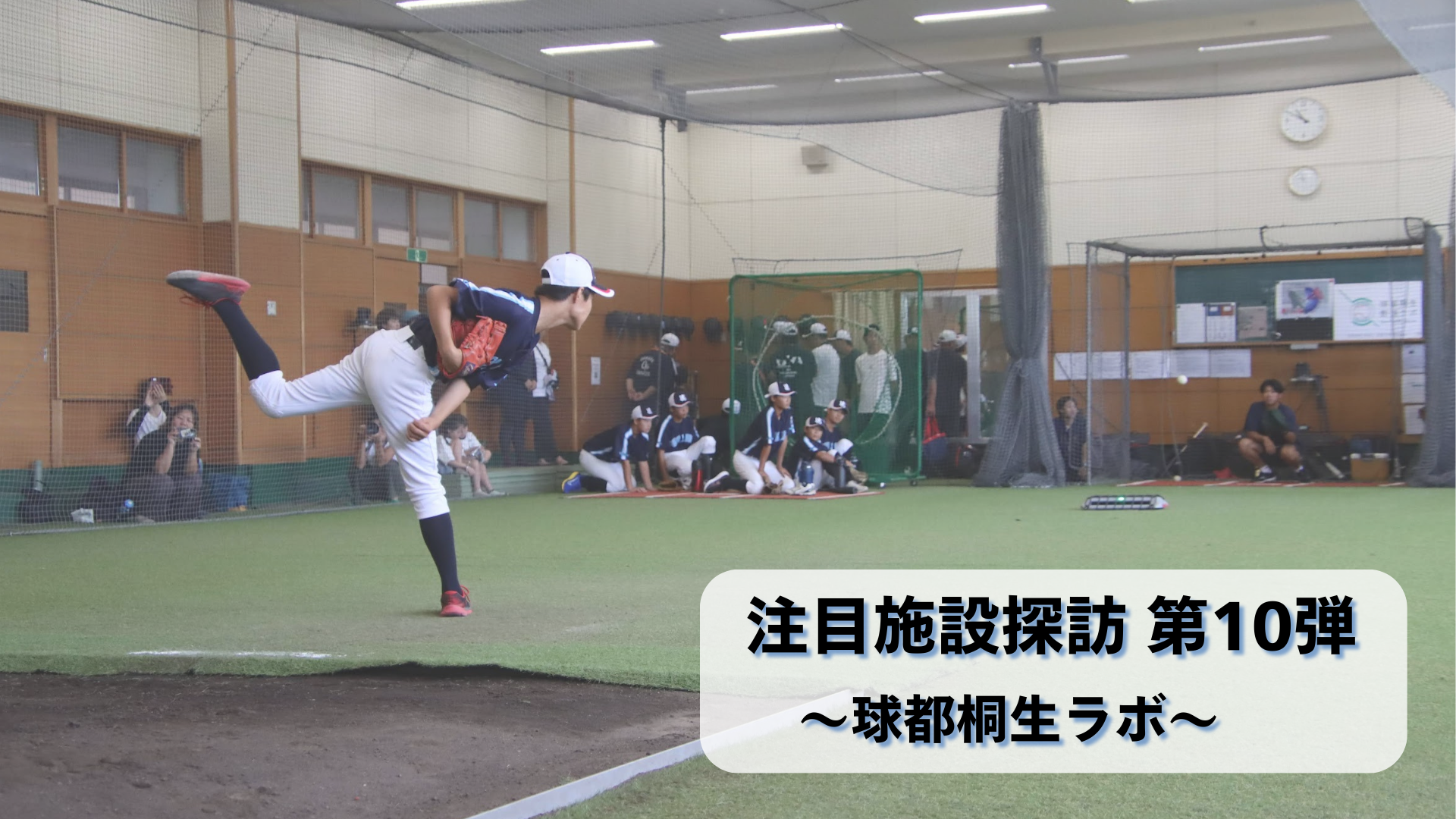

24年3月に群馬県桐生市にオープンした「球都桐生ラボ」。

閉校となった高校の施設が、最新鋭の野球ラボへと生まれ変わった。

“世界の本塁打王”も絶賛したこの施設は、桐生のみならず日本野球発展のモデルケースになろうとしている。

桐生南高校の施設を活用し誕生

ラボのある桐生市は”野球のまち”として長きに渡り根付いており、野球をテーマにした公民連携による地域活性化事業「球都桐生プロジェクト」を推進している。

球都桐生ラボは「一般社団法人 桐生南スポーツアカデミー」が運営しており、同プロジェクトにおける重点分野「青少年育成と野球・スポーツ振興」、「桐生野球力の向上」を担う拠点として誕生した。

桐生野球の未来をも担う球都桐生ラボだが、もうひとつ重要な役割を担っている。それは歴史を継承していることである。

このラボは、21年3月をもって閉校した桐生南高校の施設をそのまま活用している。

場所は卓球場と柔道場の壁を払った1階フロア。人工芝が床全面に広がる空間に入ると、当時の余韻を肌で感じることができる。

学校1階部分をそのまま活用した野球ラボとなっている

トッププロも利用する計測機器に加え、そのデータに対して科学的根拠に基づいた指導・助言ができるコーチ陣が揃うなど、国内屈指の環境が整備されている。

導入されている機器は、RapsodoやBLAST BASEBALL、InBodyなど8種類。

これらを活用し、体組成や基礎体力などを測る「フィジカル測定」と、13のスイング項目や球速・回転数などを測る「野球パフォーマンス測定」の2つのプログラムが用意されている。

フィジカル測定では上述のInBodyによる体組成の他にも、WITTY(タイム計測デバイス)を活用したスプリントやアジリティ、ジャンプマットで跳躍力の計測もできる。

野球とフィジカル2種類のプログラムが用意されている

野球以外の競技やカテゴリを問わず利用可能であり、小中学生も多く利用している。ラボの責任者でコーチを務めている山岸孝太郎さんは、驚いたシーンがあったことを明かしてくれた。

「ある野球チームの測定をした際に、InBodyでの結果を見た小学校3年生の選手たちが『体にミネラルとカルシウムが足りない』といった会話をしていたんです。

これまでだと『球速が何km/h出た』といった話だったのが、より深い体の話をするようになっていたんです。あれには衝撃を受けました」

ラボに来た当初はこのような専門的な会話をしていたわけではなかったという。継続的に数値を測る中で自分の体に興味が湧き、それが子どもたちにとって新たな発見に繋がったと山岸さんは補足した。

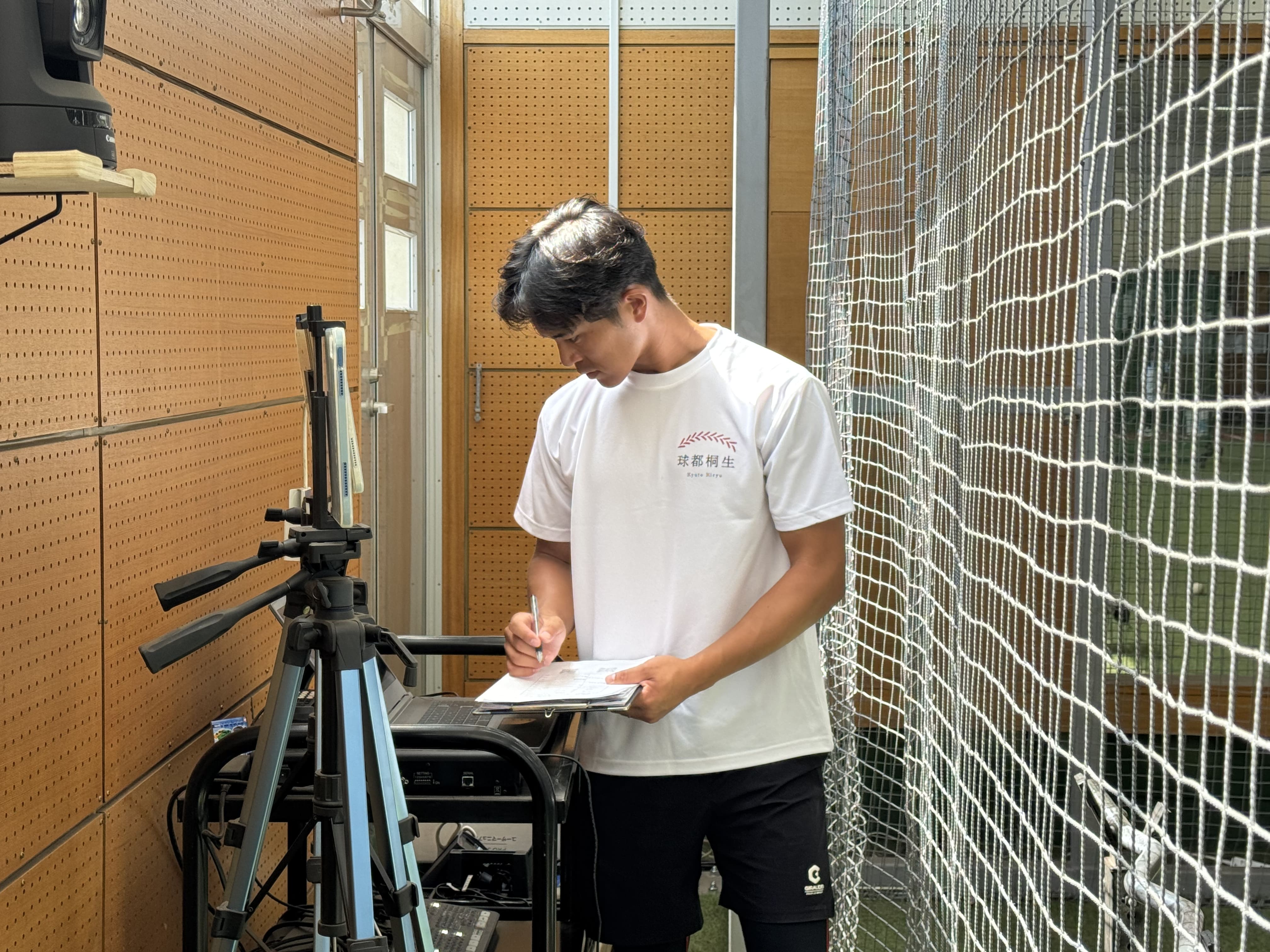

データのチェックを行う山岸孝太郎さん

「野球パフォーマンス測定」では球速やスイング計測に加え、PULSE Throwを活用したアームスピードや角度も測ることが可能。6箇所に設置されたカメラで360°から撮影もしながら、その場で数値をチェックすることができる。

その結果を元に科学的知見を持ったスタッフ陣がフィードバックを行い、技術向上へと直結させている。

「バッティングでの例を挙げると、パワーがまだ足りない選手については、ボールに対するコンタクトを上げること。

身体が大きくて、パワーがある選手には、コンタクトにプラスして、スイングスピードを上げていくことを伝えています。

これを数字と照らし合わせながら練習を続けていったことで、打球速度は約10km/h〜15km/h上がっています。数字で成長を可視化できていますし、何より選手の自信に繋がっています」(山岸さん)

誰でも利用できる“市民ラボ”としての役割

また、山岸さんは他では見られない大きな特徴が球都桐生ラボにあるとして、以下を挙げた。

「このラボは誰でも気軽に利用することができます。つまりここは“市民ラボ”なんです」

桐生市内に在住・在学・在勤、もしくはそれ以外でも桐生市のチームに所属する人であれば、年度内3回まで無料で利用可能となっている。4回目以降も19歳〜59歳の方は野球パフォーマンスを5,000円・フィジカル測定を1,000円で利用できる。

無料利用については桐生市からの助成金で実現されており、行政とも連携している点も日本で類を見ない施設の所以となっている。(※予算の関係で、上限に達し次第終了予定)

利用者は桐生市民を中心に小学生低学年から80代半ばまでと幅広く、山岸さんの言葉を体現している。学童野球から還暦野球などとカテゴリを問わず利用者が増え、桐生の全年代の野球が発展する拠点となっている。

市民を中心に誰でも気軽に利用ができる

加えてラボの存在意義は野球だけにとどまらない。それは桐生市のスポーツ振興である。ここには野球をプレーしている人以外も多く訪れている。

「野球ラボという名称ではありますが、他競技を楽しまれている方にも多く利用いただいています。現在だと、桐生商業高校のバレーボール部の皆さんや、ゴルフをやっている年配の方なども来られていますね。

野球に限定せず、市民の皆様の健康促進に向けて役に立てればと我々も考えています」

育成年代の測定を積極的に行う意義

球都桐生ラボでは、育成年代のデータ計測を行っているのが特徴のひとつ。小学校低学年から測定を行い、身体の成長も促すきっかけを創出している。

科学的な要素を導入するのは専門用語を理解できつつある高校生以上からの印象も強いが、育成年代から取り入れる必要性を山岸さんに深掘りした。

「小中学生についてはもちろん技術も大事ですが、その先の野球人生の方が長いので、最も大切なのは怪我をしないことです。

私の感覚的な話にはなりますが、この年代でトッププレーヤーと呼ばれていた選手がプロでは活躍できない、もしくはプロに行けなかった選手というのが周囲でも多かったという印象がありました」

山岸さんは小学生時代には埼玉西武ライオンズジュニアに選出され、名門・東北福祉大では大学日本一時のメンバーであった。プロからも注目され将来を渇望された選手であったが、自身も故障で野球を断念した経験を持つ。

そういった経験を踏まえながら、以下のような分析をしている。

「それはなぜかと考察したところ、育成年代時の酷使が影響したのではないかと。

例えば、他の選手よりも速い球が投げられる投手が筋力が追いついていないにもかかわらず登板を続けることで、腱や筋肉に長期的な負担がかかってしまい、故障につながったと考えています。

まず計測で変化を見ることで、例えば数字が下がっていたらその原因を特定しやすくなりますし、必要であれば休息を取り入れるといったアドバイスができるので、故障予防の観点でも大きな意義があります」

東京ヤクルトスワローズジュニアの選手たちも活用している

ラボが開業して約1年半、市民のスポーツ振興拠点としてその象徴へと発展を遂げている。山岸さんは、名にも冠する“球都桐生”として果たす役割と共に展望を語った。

「桐生の皆様にぜひ一度利用して体感いただきたいです。また桐生は野球のまちとしての歴史がありますので、学童野球から古希野球までの全世代で日本一を獲得できるような選手育成に貢献できたらと強く思っています」

“世界の本塁打王”が感じた「未来の野球界への可能性」

球都桐生ラボは ”桐生から世界へ羽ばたこう”というスローガンを掲げている。

実は日本が世界に誇る偉大な野球人もこのラボを絶賛している。

8月下旬、“世界の本塁打王”こと王貞治さんが球都桐生ウィークを視察した際に訪れた。

王さんは、ラボについての説明を受けながら中学生の測定模様をチェック。

「目標も立てやすくなるし、選手たちが自然と上手くなれるような環境がありますね。野球界の将来が楽しみだなと思いましたよ」

5月に立ち上げた「一般財団法人 球心会」の代表を務める王さんは、情報発信を積極的に行いたいとして、全国で行われる野球の催しに足を運んでいる。

王さんは桐生の野球文化を肌で感じたことも踏まえ、「これを一つの手本として他の地域にももっと広がってほしい。私からも発信して日本の皆さんに桐生の野球を伝えていきたい」と評価した。

日本でも類を見ない市民ラボは、桐生から世界への道標を日々着々とつくり上げている。

(写真 / 文:白石怜平)

記事へのコメント