≪ONE TAP SPORTS≫Webサイトはこちら!

神奈川県平塚市を拠点とし、中学生の男女に硬式野球を指導するクラブ、湘南平塚北リトルシニア。2015年に、東海大学体育学部の教員が、選手だけでなく将来指導者になることを志している学生を対象に、未来のスポーツ界を担う人材育成を目的に設立。「“チームに関わる全ての人”の満足度が日本一高いチームを目指して。」を活動方針に、選手・保護者・スタッフそれぞれにとってベストなチーム運営を目指している。

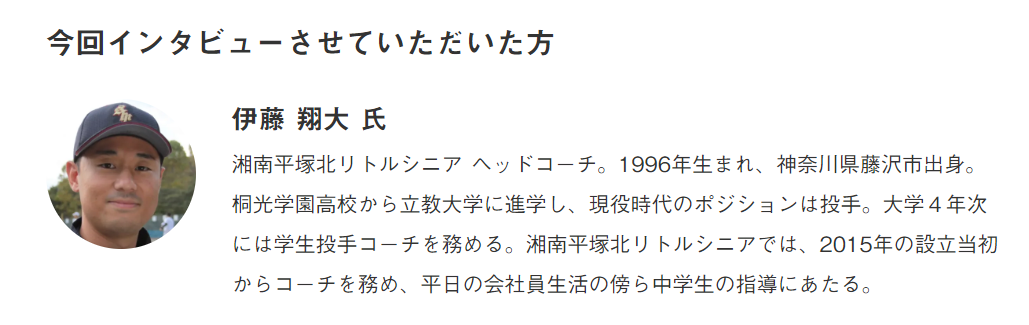

今回は同チームのヘッドコーチである伊藤翔大氏に、中学生のコンディショニングおよび、指導者のデータ活用という観点で話を伺った。

中学生のうちからセルフコンディショニングを意識する習慣を作りたかった

― 湘南平塚北リトルシニアの構成について教えてください。

・選手人数/52名(中学3年生7名、2年生23名、1年生22名)

・チームスタッフ構成/監督、ヘッドコーチ、育成コーチ1名、大学生コーチ5名、トレーナー1名、大学生トレーナー1名

ONE TAP SPORTS導入の経緯は?

大きく2つあります。

まず1つ目は、選手のセルフコンディショニング意識の向上です。

我々のチームは、「高校で活躍する野球選手を育てる」という育成方針や、「なにがなんでも試合に勝つ」というような勝利至上主義ではなく、選手一人ひとりが野球に限らないアスリートとしての素養を身につけるための「アスリート教育」をしていきたいという思いで活動しています。

その取り組みの一つとして、中学生の段階で自身のコンディションを意識する習慣を作ることは、今後のスポーツ人生において非常に価値のあることだと考えています。そのためには、選手一人ひとりが自身の身体に関心を持って、コンディションを管理できるようになってほしいという思いがありましたが、セルフコンディショニングの意識付けやコンディションの可視化ができていない状況だったので、何か良い方法がないかと考えていました。

2つ目は、データのリアルタイム性です。

ONE TAP SPORTS導入以前は、トレーナー陣が選手の状態をExcelに入力して管理していましたが、練習中などにスタッフ全員が自由にデータを見られなかったり、①選手へのヒアリング、②データ入力、③可視化、④共有までに一定の時間がかかってしまうため、データをリアルタイムで可視化することができませんでした。

特に、怪我の予防という点ではデータのリアルタイム性が非常に重要です。我々のチームはアスレティックトレーナーがチームに帯同しているため、怪我をした選手のケアに関しては保護者の方々からも安心して選手を任せられるという評価をいただいておりました。

一方で、怪我をしそうな選手を事前に把握し、怪我を防ぐためには、データをリアルタイムに可視化することが非常に重要です。チームの活動が土日に限られる中で、日常的に選手の状態を把握するためにも、選手のコンディションをリアルタイムに可視化したいと考えていました。

これらの課題を感じていた際に、ONE TAP SPORTSについて知り、我々が抱えていた課題を解決できると思い、導入を決めました。

成長期である中学生年代の育成だからこそ、データの活用が求められる

ー現在利用しているONE TAP SPORTSの機能は?

現在は、コンディション機能、フィジカル機能、インジュリー機能、食事機能を活用しています。最近(2022年9月)導入したこともあり、まだまだこれからな部分はありますが、将来的にはトレーニング機能なども活用していきたいと考えています。

選手には毎朝、睡眠時間、疲労感、体重、体脂肪、肩/肘/腰の張り、投球数(投手のみ)を入力してもらっています。

ー特にどのようなデータを重要視しているのでしょうか?

コーチ陣は、まず睡眠時間を必ず練習前に確認してもらってます。睡眠時間が短い選手は集中力を維持するのが難しく、突発的な怪我のリスクが高くなると言われているため、注意して観察するようにしています。

また、中学生は心身ともに成長著しい年代のため、身体の成長に関しても日々モニタリングを行っています。体重が1カ月で目標数値以上増えなかった選手に対しては、ONE TAP SPORTSの食事機能を使って保護者の方々に食事内容を送ってもらい、フィードバックを行っています。

一方、トレーナー陣は、疲労感や、肩/肘/腰の張りを重要視しています。関節や骨、筋肉が運動負荷に耐えきれず怪我をしてしまうこともあるため、入力されたデータを元に、練習の強度やボリュームを調整しています。

また、リトルシニアには球数制限のルールがありますが、肩/肘/腰の張りの数値をモニタリングし、選手ごとに球数の目安をつけることで、投手の怪我を未然に防ぐよう努めてます。中学生で大きな怪我をしてしまうと、その後の競技人生にも大きな影響を与えてしまうため、こうしたリスクを最小限に抑えるためにデータを活用しています。

これらの情報がONE TAP SPORTSを通じて、スタッフ間でリアルタイムに連携できるので、チーム運営の効率化も実現できています。

毎日データを入力するという行為が自分の身体と向き合うきっかけに

ーONE TAP SPORTS導入で変わったことは?

最も大きく変わったのは、選手が自分の身体と向き合うようになったことです。

これまでは、選手に「肩や肘の張りがあるか?」と聞いても、そもそも自分自身の身体の状況を意識して生活していないので、「投げてみないと分からない」と答える選手がほとんどでした。

しかし、「毎日コンディションデータを入力する」という習慣が生まれたことによって、自分は疲労が溜まっているのか、肩や肘が張っているのかなど、自分のコンディションについて考えるようになりました。

また、保護者へONE TAP SPORTSを活用した取り組みについて説明を行ったことで、「子どもを安心して預けられる」「こんなチームは他にない」というような声をいただき、チームへの信用を高めることもできたと感じています。

今後は、入団を希望している選手やその保護者にもONE TAP SPORTSを活用した取り組みを紹介することで、チームの方針に共感した選手が集まるチームを目指していきたいです。

ーONE TAP SPORTS導入後、選手からはどのような感想や反応がありましたか?

選手が入力したデータをもとにスタッフから選手へ声かけができるので、スタッフと選手の会話の量と質が明確に改善されています。「この項目を伸ばすためにはどんな取り組みをした方が良いのか?」というような、選手側からの相談も増えています。

セルフコンディショニング意識をさらに高めていきたい

ー今後、ONE TAP SPORTSをどのように使っていきたいですか?

導入して数カ月経過しましたが、選手のセルフコンディショニング意識が少しづつ高まり始めているような状態です。ただ、入力されたデータについてはスタッフのみの活用に留まっています。

今後スポーツを続けていくのであれば、自分のコンディションは自分で管理をするのが一流のアスリートだと思いますので、選手自身が自分のデータを見ながら、自分のコンディションや身体への理解を深めたり、ベストなパフォーマンスを出すためのコンディション管理ができるようにしていきたいと思っています。

そのためにも、「自分の身体の説明書を作る」をテーマに、講習会を開いてワークシートに落とし込むなど、データの見方や使い方を教えることで、選手自身で考えられるチームにしていきたいです。

練習時のコンディションに関する注意事項を共有

≪ONE TAP SPORTS≫Webサイトはこちら!

文/宮川雄希(ユーフォリア)