全日本野球協会(BFJ)が主催する2024年度の野球指導者講習会(BCC)。

毎年実施されている実技講習では投手・捕手・守備・打撃の4種目が展開され、NPBでも活躍した名選手たちが講師を務めている。

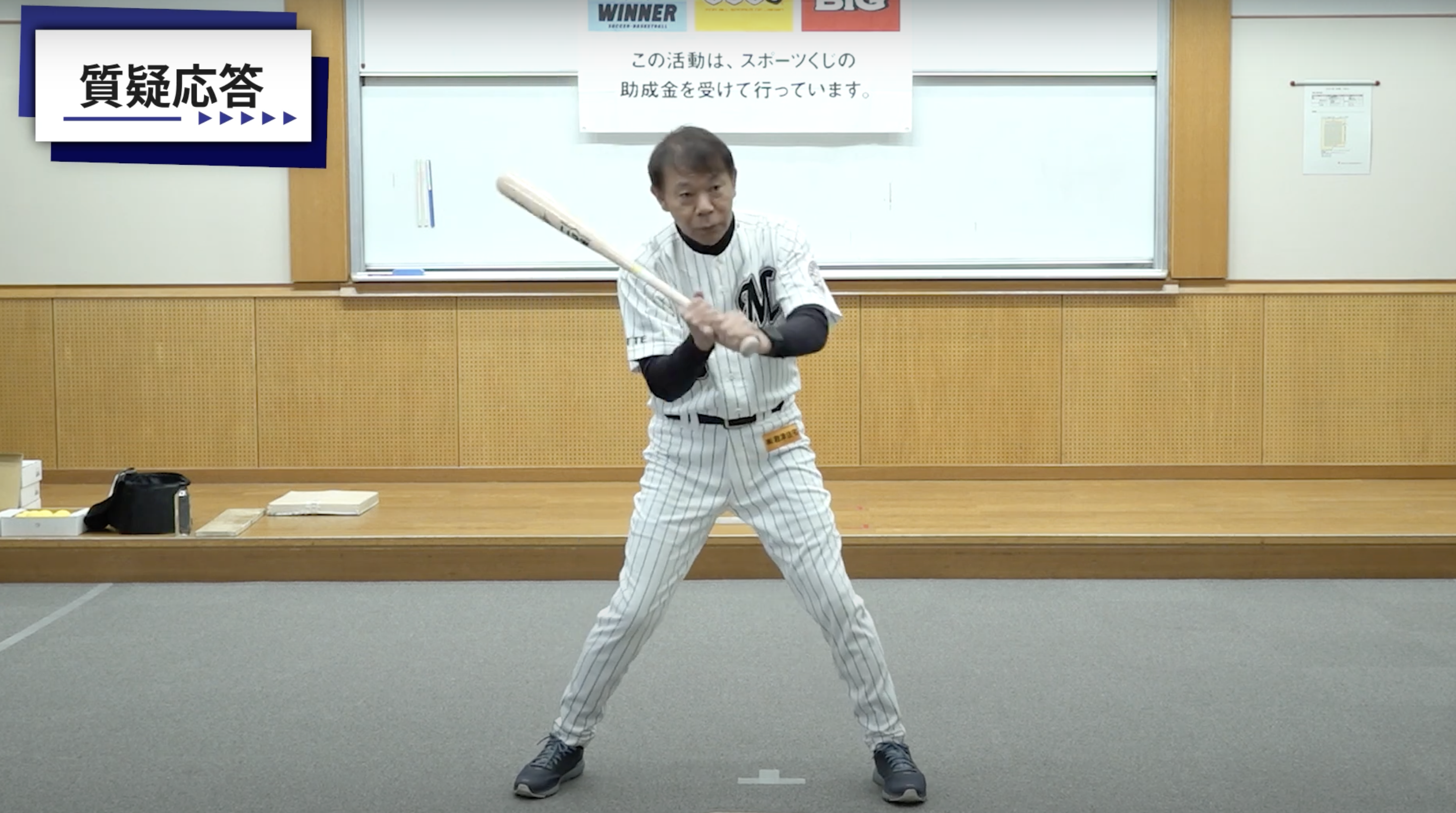

今年度の打撃編では1990年に首位打者を獲得した西村徳文氏(元ロッテ)が講師を担当した。

子どもたちに「自分から入っていく」

西村氏は鹿児島鉄道管理局(現:JR九州)から81年ドラフト5位でロッテに入団した。2年目にレギュラーの座を掴むと、4年目には打率3割を記録(.311)。90年には打率.338でリーグ首位打者にも輝いた。

また、4年連続盗塁王(86年〜89年)を獲得するなど、84年から8年連続で20盗塁以上をマークし“走る将軍”と称された。

97年に引退後はロッテのコーチ・監督を歴任。16年から20年途中まではオリックスでもコーチ・監督を務めた。特にロッテ監督時代の10年は3位からの日本一へと導き、“史上最高の下剋上”を成し遂げている。

現在は小学生から高校生の指導を行っている西村氏。講義を始めるにあたり、危惧している点を交えながらこの日の方針を示した。

「各カテゴリーで体型が違いますよね?体に合った指導の仕方、それはすなわち、負担のかからない体の使い方を心がけています。

最も気になっているのは、小学生の子たちが一流プロ野球選手の真似をしてしまうところです。

そうなると体を痛めてしまい、子どもたちの将来を考えるとマイナスになってしまうのではないかと。ですので、基本の形を今日お伝えしたいと思います」

打撃編の講師を担当した西村徳文氏

ここから本題へと移り、まずバッティングは「バランスではないでしょうか」とし、以下のように続けた。

「上半身と下半身のバランス。下半身が動いた時に上半身がどんな動きになっているかをしっかり見ていかないといけないです」

バランスよく体を使えていなければ、それは無駄な力が入ってしまうことだと西村氏は解説。特に上半身に力が入りすぎてしまう傾向があると補足した。

「そうなるとボールを見極めることが難しくなります。力が入りすぎているために、打ちに行っても芯で捉える可能性も低くなってしまいます。それが迷いを生んでいくんです」

加えて懸念点として、「自分がやっている姿が分からないこと」を挙げた。

今はスマートフォンなどで映像を見ながら自身でチェックできるが、子どもたち自身で改善点を洗い出すのは難しい。

そのため、指導者はどうアプローチをするのがいいのか、自身の考えを述べた。

「自分から子どもたちに入り込んでいく。映像を子どもたちと一緒に見ながら理解するまで寄り添ってみてはどうでしょうか。

少しでも良いところがあれば褒めてあげる。私もそう接していたら顔つきが違ってくるんです。笑顔を見せてくれるとやる気をどんどん持ってくれますので」

タイミングは「ゆっくり大きく」始動

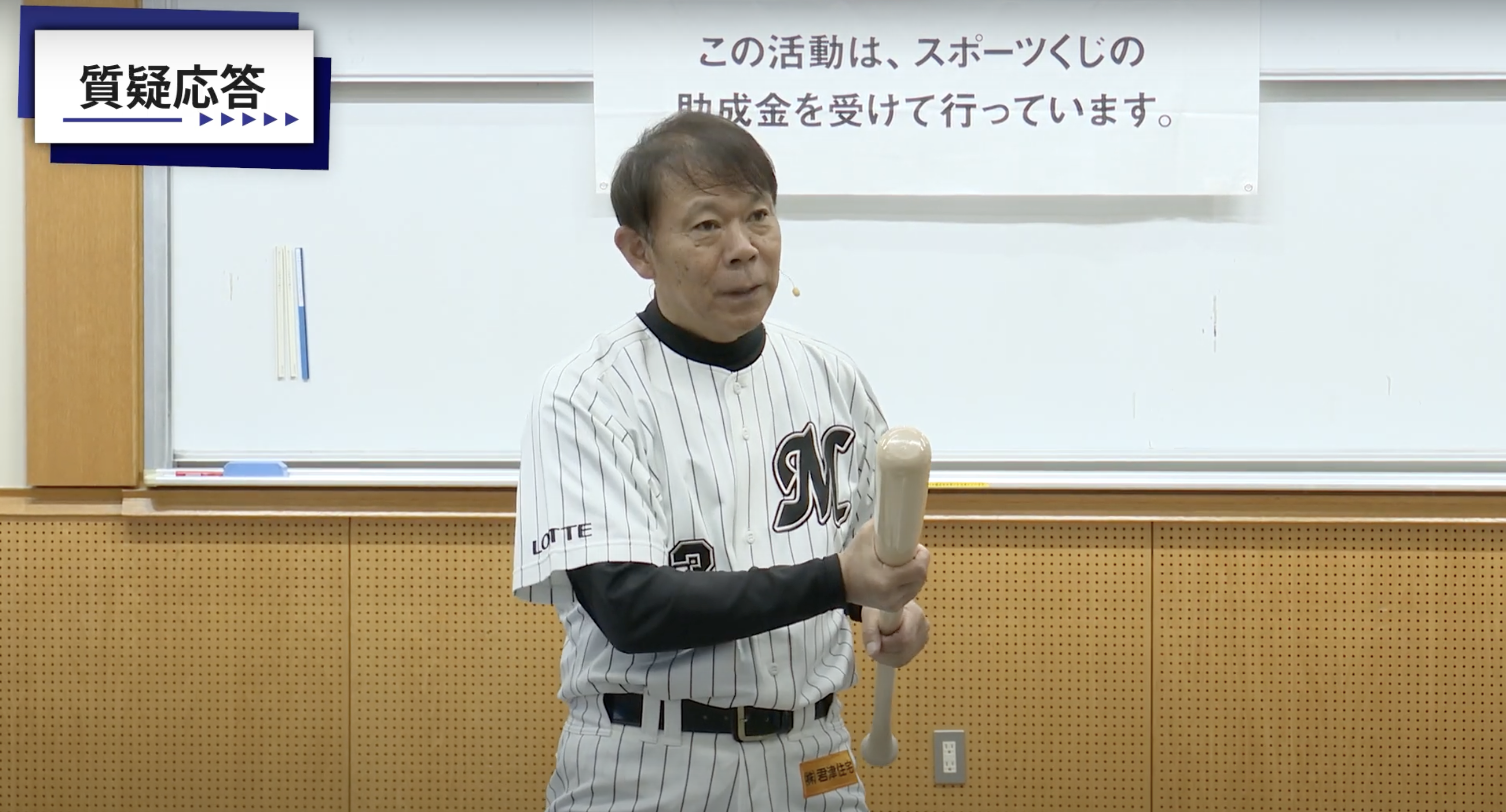

質疑応答では1時間で収まりきらないほどの質問が西村さんに寄せられる。打撃の奥深さを表すように、より深い技術に関するものが中心になった。

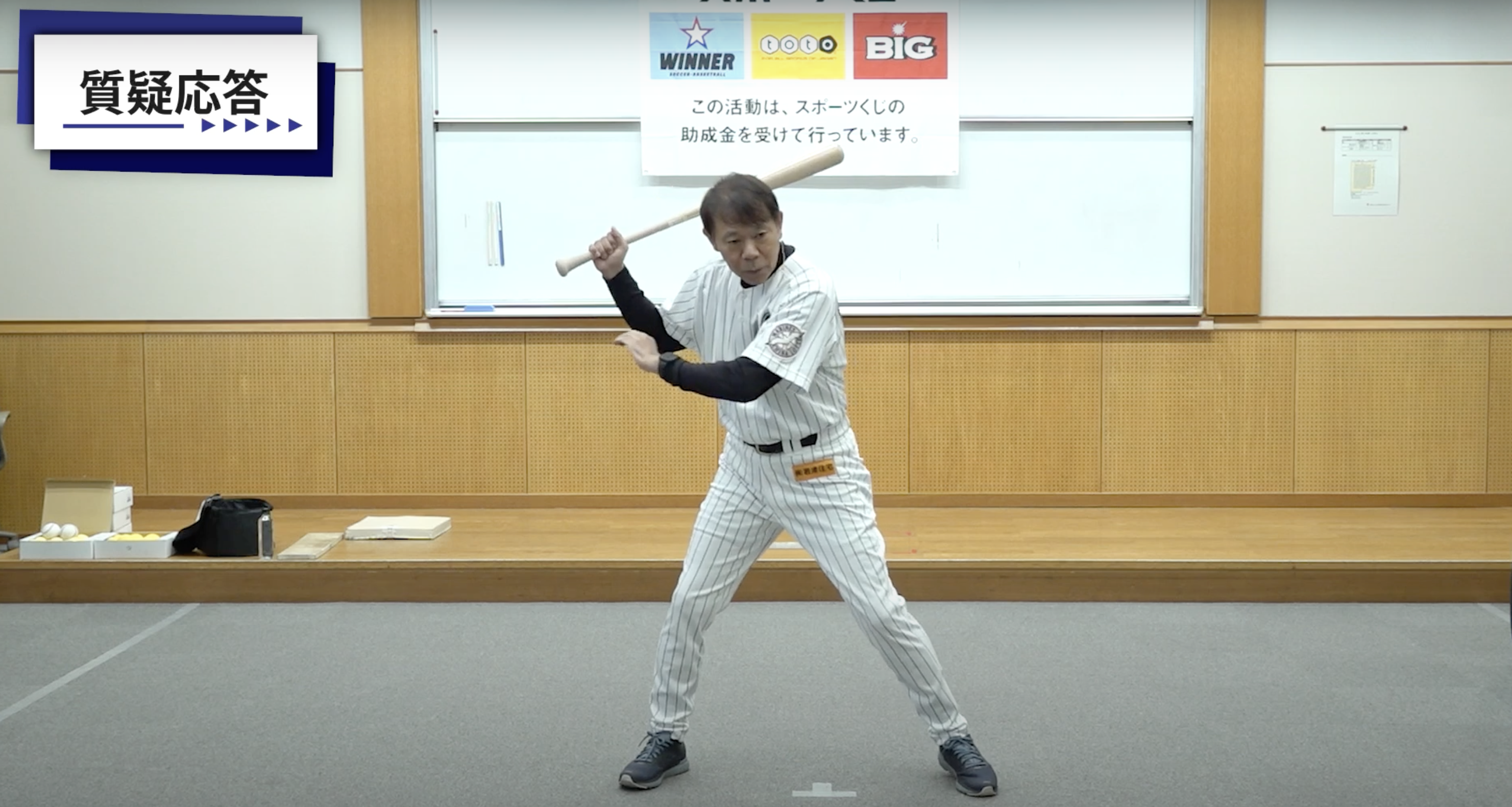

タイミングの取り方では、「投手のモーションでどこから意識するべきか」という問いが挙がった。

「投手によってタイミングの取り方は変わってくると思いますし、選手たちが自ら見つけていくこともウエイトを占めています。その上でどこから見ていくか。私は、“ゆっくりとした始動”を早くできるかどうかと考えています」

始動が遅すぎると、来る球に対して後の動きが速く(=慌てるように打つ)なり、タイミングが崩されてしまう。そのため、始動を早くかつ余裕を持った動きが必要となると説いた。

「ゆっくり大きくタイミングを取ってフルスイングできることが大切です。“ゆっくり”というのは、来るボールを見極められるための重要な動きになります。それをもって、投手の動きの中でどこに合わせるかを自分で見つけ出します」

続けて、バットやボールの変化によって対応や教え方を変えるべき点があるかを問われた。

育成年代では金属バットや木製バット、軟式球から硬式球など変化のタイミングが訪れるが、西村氏はいずれにも共通する助言を送った。

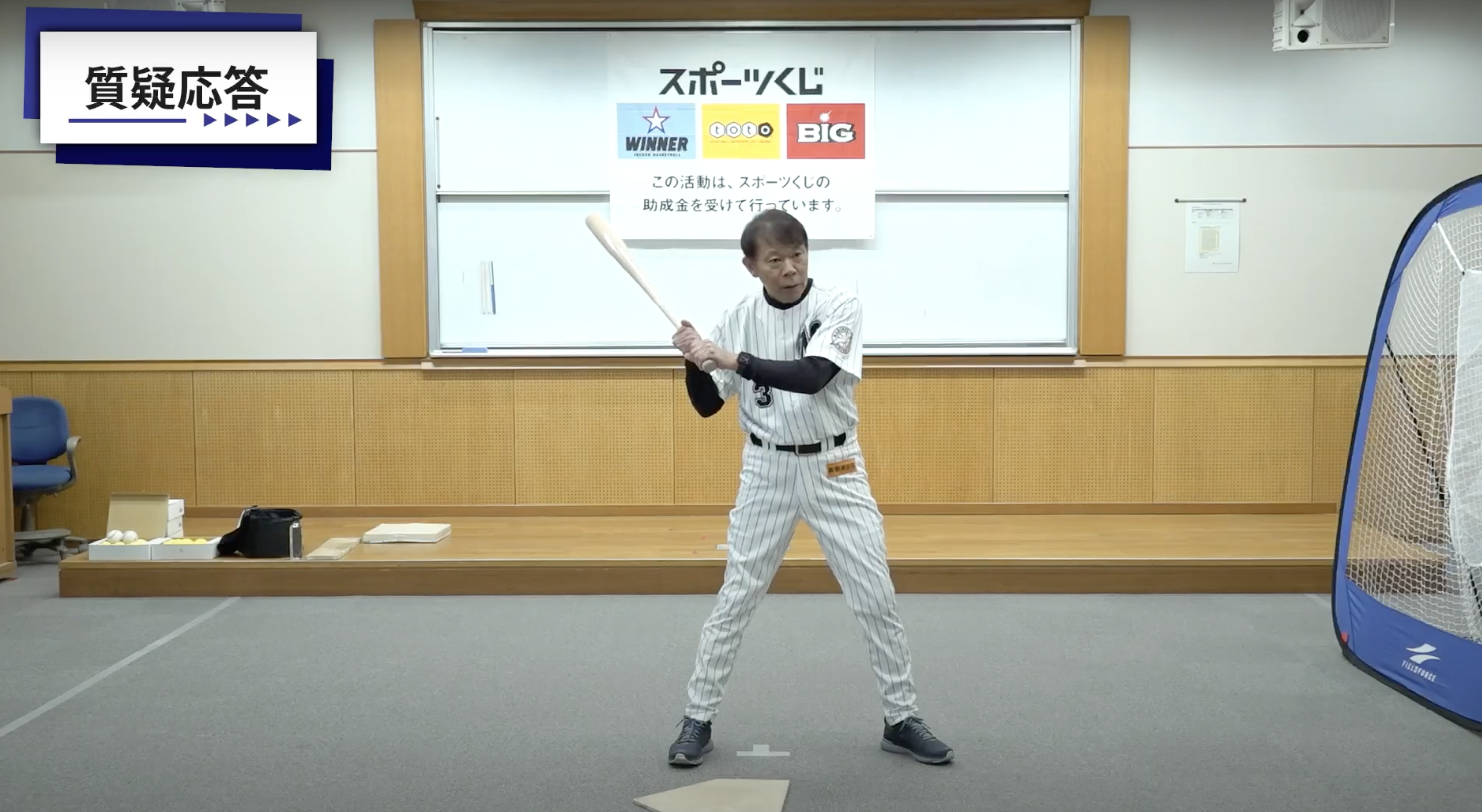

「まずは芯にどうやったら当てられるかだと考えています。芯により確実に当てるためには、しっかりとした形・トップをつくって振り出すこと。実はそのためには見る“目”が大切です。

目線のブレをいかに抑えられるかが重要で、目線が一定している打者は確実性が上がります。先ほど話したような慌てた動きになると、目線がブレて芯に当てる確率は低くなりますから」

芯に当てるスイングをするにはトップを決める

体を開かずにスイングするには?

続いては中学生を対象に、「変化球に対応するため、開かずにタイミングをとる練習はありますか」という質問。

ここでは体が開いてしまう原因から紐解いていく。

「なぜ開きが早いのか。それはステップした時に踏み出した足の着地の仕方にあります。(右打者であれば左足を)着いた瞬間に開いてしまっているケースが見受けられます。そうなると体が前に突っ込んでしまいますよね」

体が開く原因に挙げたステップ側の足

ステップした際に開かないために、「足の親指の付け根あたりに力を入れるイメージ」と着地時の足の使い方を説明。

「これで両足の内側も力が入るので、トップの形ができる。そのままバットを振りに行ってあげれば開きは抑えられます。ステップした足をいかに開かせないか。ここが大事になってきます」

トップの形ができれば両足の力を無駄なく使える

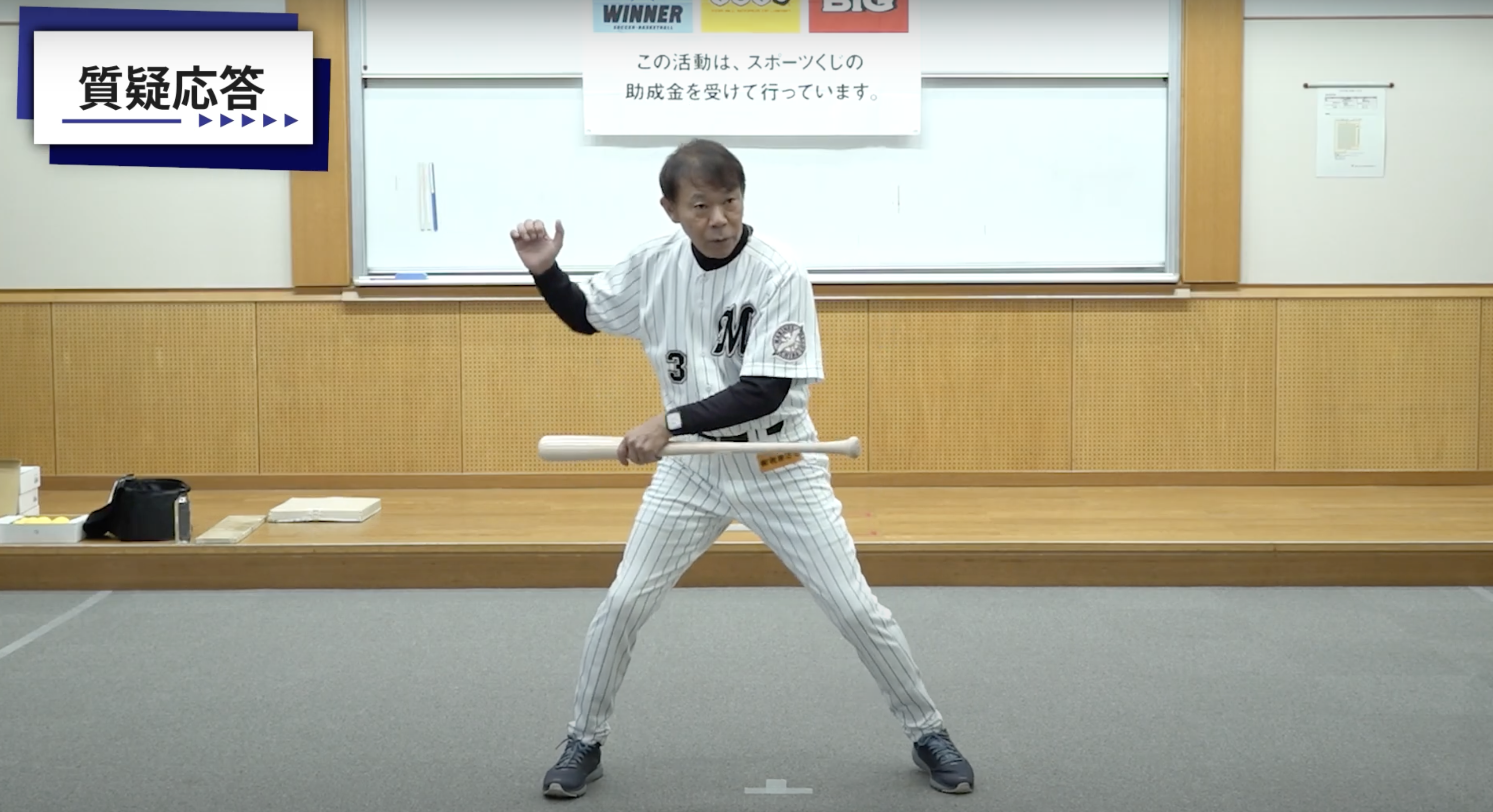

体の開きは上半身、特に腕の使い方にも関係すると述べた。実演を交えながら以下のように続けた。

「子どもたちを教えている時、バットのヘッドが出てしまい肩そして足も開いてしまう。そういったケースを見受けられます。

上半身では(右打者であれば)右ひじの使い方が重要で、体の中心に肘を持っていくイメージ。この時点でバットのヘッドは頭の後ろにありますよね。

この状態で下半身に意識を向けると、先ほど話した両足で踏ん張りが効いています。この形から振るとセンターから逆方向に打つことにつながるんです」

開くとバットが先に出てしまう

インパクトまでは「力を抜いて構える」

もうひとつ技術面での問いで挙げられたのが、「スイング時の力の入れ方において、インパクトで力みすぎない伝え方」。

質問者は「いきなり力を入れるのではなくインパクトまでは力を抜いた状態で、当たる瞬間にヘッドを走らせる教え方をしています」と自身が行っている指導と西村氏の考えを照らし合わせる。

これを聞いて「いい指導をされていると感じました」と、西村氏は共感した。

「私も一緒です。ポイントはいかに力を“抜く”かどうか。力を抜いてインパクトの時に力を入れる。ただ、打球を飛ばすにはその後にも力が必要になりますので、そこは頭に入れないといけません」

インパクトの後も力を使うと説く

スイッチヒッターの西村氏は、右打席ではヘッドを動かしながら構える・左打席でも動かしつつヘッドを寝かせるといったアプローチをしていたという。

ここから付随して、構えから振り終わるまでの力の割合はどのくらいかを訊いた。

「打ち始めはゼロでいいと思います。一気に力を入れると力みにつながってしまうので、徐々に出力を上げていく。インパクトの瞬間になって100%の力で振り切ります」

他にも「監督の立場で見た、いい打者に共通する特徴は?」などと、監督経験者だからこそ聞ける質問も寄せられた。

西村氏は一人ひとりと丁寧に向き合い、時には同席した学生選手にも実演協力をお願いするなど、人柄もあふれる講義になった。

(おわり)

記事へのコメント