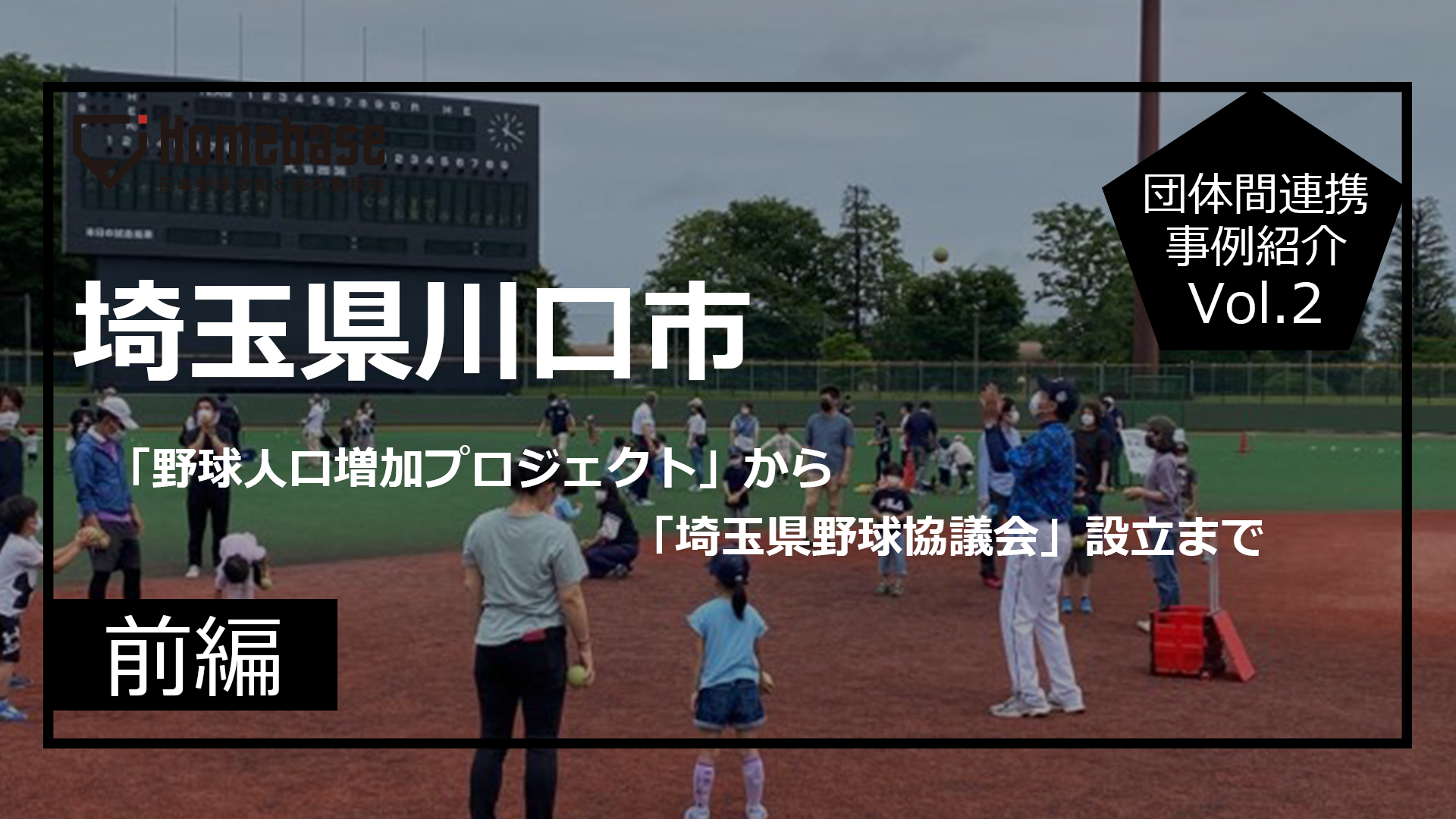

(5月14日に川口市民球場で開催された「埼玉ベースボールフェスタin川口」の様子=本人提供)

球界全体の課題である「野球離れ」に歯止めをかけようと、団体間連携に着手している自治体の具体的な取り組みをご紹介する第2回。

今回は、埼玉県川口市で2016年に「野球人口増加プロジェクト」を立ち上げた川口市立芝東中学校の武田尚大先生にお話をうかがいました。

2022年4月から母校である川口市立芝東中学校に着任し「母校に帰ってこられたことは感慨深いですね」と武田先生。高校時代は強豪・春日部共栄高野球部に所属し、元プロ野球投手で中日、巨人に在籍した中里篤史さんの一学年下の代にあたります。武蔵大学野球部時代に教員を目指して教育実習をしたのもこの母校。大学生だった当時から野球部のコーチとして指導していた縁もあります。

30代前半だった前任校の市立東中学校時代に「野球人口増加プロジェクト」をスタートさせたきっかけは、野球部員数の著しい減少でした。「教育実習をしていたころは1学年28人ほどいた部員が年々減っていって、1学年10人もそろわなくなってきました。それでも何とか持ちこたえていましたが、安行東中学校の部員数が3人になり一旦休部すると聞いたとき、このままではマズいと思ったのがきっかけです。何とかしなければと、何人かの仲間で動き出そうと、プロジェクトを立ち上げました」

子どもたちの野球離れの原因を話し合い、まずは打開策への3本柱を立てました。

1つ目は「坊主強制の禁止」。「ある学校では先生自らが坊主になってそれを周りの先生が称賛していました。今考えると、恐ろしいことだと思いますが、そういう時代でした。自分たちも丸刈りの時代で当たり前にやっていたので当時は違和感もなかったんです」。

こびりついていた〝常識〟を考え直すきっかけになったのは、ソフトボールの体育の授業での生徒のひとこと。地域でソフトボールをしていて野球部よりも上手だったバレーボール部所属の生徒数人に「なぜ野球部に入らないのか」尋ねたところ、その答えは「坊主が嫌だったので」。その時の言葉がずっと武田先生の頭から離れず、一歩を踏み出す契機になりました。

教員間でも考え方はそれぞれ異なり、理解を得るまで一筋縄ではいかないことも。「坊主廃止」のプロジェクトを行っている最中に、市の選抜チーム「川口クラブ」の選手が五厘刈り……。これでは意味がないと何度も当時の監督に食い下がり闘い続けて、2年目でやっと変更してもらえた経緯もありました。

2つ目は「保護者のお茶当番廃止」。お茶当番をきっかけに子どもたちの活動を見たいと言う保護者も実際にはいたものの、保護者の負担軽減ために廃止を決めたそうです。

3つ目がプロジェクトの根幹である「サークルベースボールの推進」です。学童・少年野球もリサーチした結果、野球人口の分母を増やす必要があることを痛感。硬いボールやバットは使用禁止の場所も多いため、おもちゃのプラスチック製バットとボールで公園や校庭でも手軽にできる「遊び」から始めてみてはどうか……。野球を始めるきっかけを中学の教員たち自身が作ろうと発案されたのが、「ベースボール型のレクリエーション」です。

3本柱の取り組みによって、成果は確実に表れました。新入部員はプロジェクト実施前の2016年の150人から、17年に169人→18年に177人→19年は193人と、コロナ禍以前は毎年10人前後部員数が増加し、中学から野球を始める未経験者が1学年50人近くになったこともあったほどです。仮入部の際もサークルベースボールを取り入れるなど、初心者でも入部しやすい雰囲気、野球が楽しいと思える環境づくりの提供が奏功しました。

一方で、初心者の増加にはリスクも伴います。初心者が多数を占めるチームの場合、アウトが取れない、試合が終わらないという事態が実際に起きてしまうからです。「初心者が増えることが野球人口増加の解決ではないと思っています。子どもたちがもっと早い段階で野球の魅力に気付いてくれたらもっといい」。

そう語る武田先生の理想に近づくことのできる画期的な組織が、今年ついに誕生しました。

2022年3月5日、プロ野球の埼玉西武ライオンズとともに、プロ・アマの垣根を越えて埼玉県内19の野球団体(埼玉武蔵ヒートベアーズ、立教大学野球部、埼玉高等学校野球連盟、埼玉県中学校体育連盟野球専門部など)による野球振興活動に取り組む「埼玉県野球協議会」を設立。野球人口の減少という共通の危機感を抱く各団体が歩み寄り、一丸となって埼玉県の野球競技人口の増加や現状の課題解決に取り組む体制が整いました。数年前から構想を練っていた武田先生は「連盟に影響力を与えられるのはライオンズしかない。『野球人口増加プロジェクト』を立ち上げたときの一番の目標はライオンズを引っ張ってくることだった」と言います。理解を示してくれた埼玉西武の事業担当者や埼玉高野連の同世代メンバーと信頼関係を築き、埼玉県野球連盟などの協力も得ながら発足にこぎ着けたのです。

「子どもたちの環境を充実させる」。協議会の理念でもある目標達成へ、プロジェクトの先陣を切ってきた武田先生が「武田先生が「埼玉県野球協議会」で実行したいことは何か――。

・フェスタを埼玉県全域に広げる。

・小学5、6年生の世代から全選手を対象にヒジ検診をする。

・協議会の実行部隊の若返りを図る。

協議会による具体的な取り組みは早速、実現されています。5月1日には、幼児から小学6年生までの野球初心者を対象とした協議会初のイベント「埼玉baseballフェスタinベルーナドーム」が埼玉西武の本拠地・ベルーナドームで開催され、子どもと保護者合わせて1089人が参加しました。ストラックアウトやスピードガン計測、キャッチボール、ホームラン競争、ライオンズ選手による野球教室など、フィールド全体で野球ができるこの体験型イベントは、長野県北信青少年野球競技会主催の「北信野球の日」がモデルになっているそうです。「サークルベースボールを始めたときに集まったのは5、60人でしたが、ライオンズとのコラボで200人くらいになりました。もっと効率的にできないかと思っていたところ、長野県の『北信野球の日』開催を知り、視察させてもらったらイメージ通りで、感動と悔しさが込み上げてきました。自分たちのやりたいと思っていたことがもうすでに具現化されていたので」。以来、長野県の先生たちと意見交換をしながらの交流が続いているそうです。このような他県との交わりは、全国的な野球人口拡大への有効な手段といえます。

(取材・文/斎藤 聖己)