「自身のスキルアップ、そして就活中だった他の2人のキャリアを広げてあげたいという思いが、今回の競技会へ応募を決めたきっかけでした」

こう語るのは、「第1回野球データ分析競技会」で最優秀賞を受賞した横浜市立大学大学院チームの真田猛さんだ。普段は製薬会社のマーケティング部門で働くサラリーマンだが、さらなるキャリアアップを目指して2021年度から大学院に通い始め、野球をテーマにした研究など行っているという。

高校生、大学生、大学院生から7チームがファイナリストとして出場した「第1回野球データ分析競技会」。それぞれが「野球の競技力向上」をテーマに、野球界関係者に向けて興味深い発表を行ってくれた。そこで編集部では主催者の許可を得て、全7チームのプレゼン内容を振り返る短期連載をスタート。1回目は、最優秀賞を獲得した横浜市立大学大学院チームの「競技力向上に向けた提言~投手と打者の観点から~」の紹介をする。

チームを組んだ他の2人(飯塚大智さん、石井伴直さん)は大学の学部を卒業後そのまま大学院に進んだこともあり、年齢も立場も異なる。真田さんが競技会本番へ向けて事前準備に当てられたのは、仕事や自身の勉強などが一段落する22時以降。「僕には子どももいますので、寝かしつけなども行わないといけないので、どうしても深夜近くになってしまいます。それで3人で定期的にやりとりする時間を決めて意見交換を行ってきました」と真田さん。事前準備では本番で使用するデータが事前に明かされていたこともあり、膨大なデータからどこに焦点を絞るかなどを話し合ったという。「事前準備ができたことで、本当のデータを見たときにゼロベースで“競技力向上”というテーマに向き合うことができ、短期間でも中身のある内容にできたのではないかと思っています」と真田さんは振り返ってくれた。

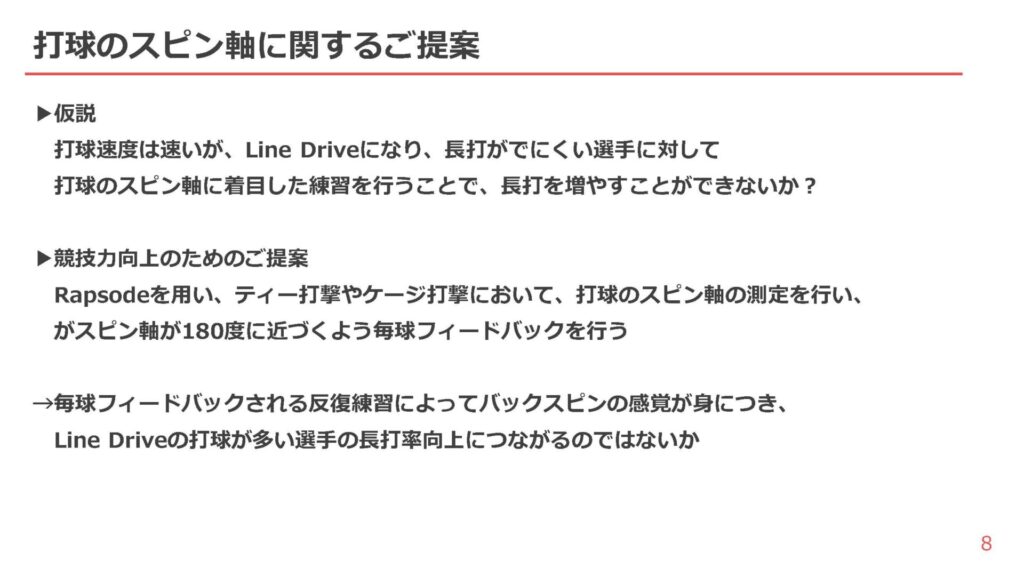

打球のスピン軸を意識する練習でフライ型打者へ生まれ変われる!?

大会当日は最後の発表となった横浜市立大学大学院チーム。彼らは「スピン軸に着目した打球の分析傾向」と「空振りを取れるフォークについて」を課題に挙げてデータ分析を行った。最初に「スピン軸に着目した打球の分析傾向」について説明を始める。まず仮説として、昨季メジャーリーグで大活躍した大谷翔平選手が過去4年で放ったフライ打球に着目。2021年シーズンは、他シーズンに比べて速度と角度から推定される飛距離より実際の飛距離が上回ることが多かったという。具体的な数字を見ると、25フィート(約8メートル)以上も上回る打球が多かったのだ。このことから速度や角度では測りきれない「回転数」や「回転軸」に変化があったのではないかと分析。打球の回転数や回転軸のデータから打球の質を詳細に測れるかもしれないと考えたという。この仮説は、「MVP大谷翔平、飛躍の秘密」がテーマだった書類選考の際にも用いられたもの。そのため発表前には、「トップチームの選手の課題は難しかった」との本音も漏らしたが、わかりやすいデータを最初に提示することで、聞く人の興味を引いたことは間違いないだろう。

この仮説をより具体的にするために、今大会のファイナリストに主催者側から提供されたデータ(第91回と第92回の都市対抗野球大会、第46回社会人日本野球選手権で計測されたTrackmanデータ)に含まれていた回転数や回転軸を解析。

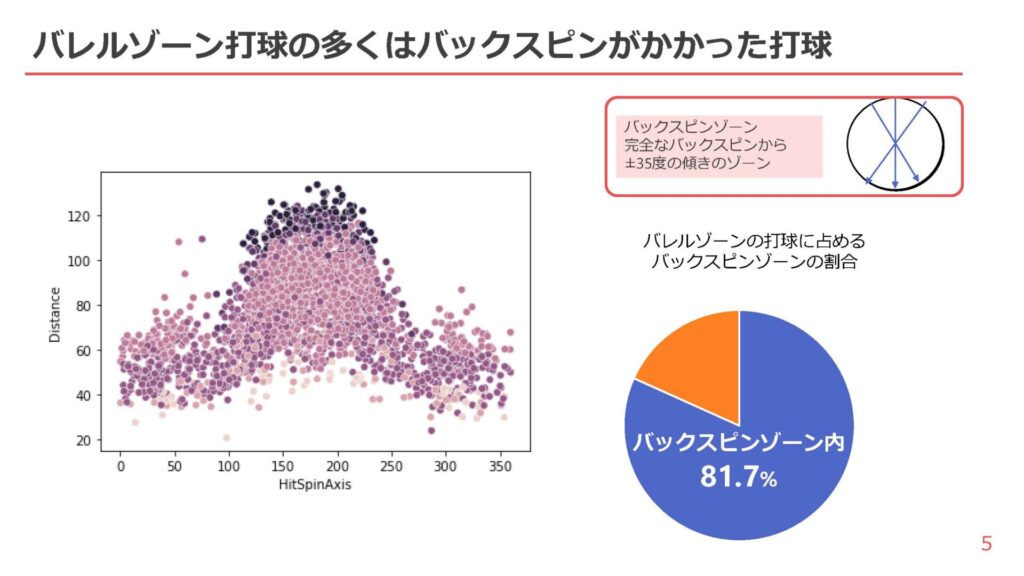

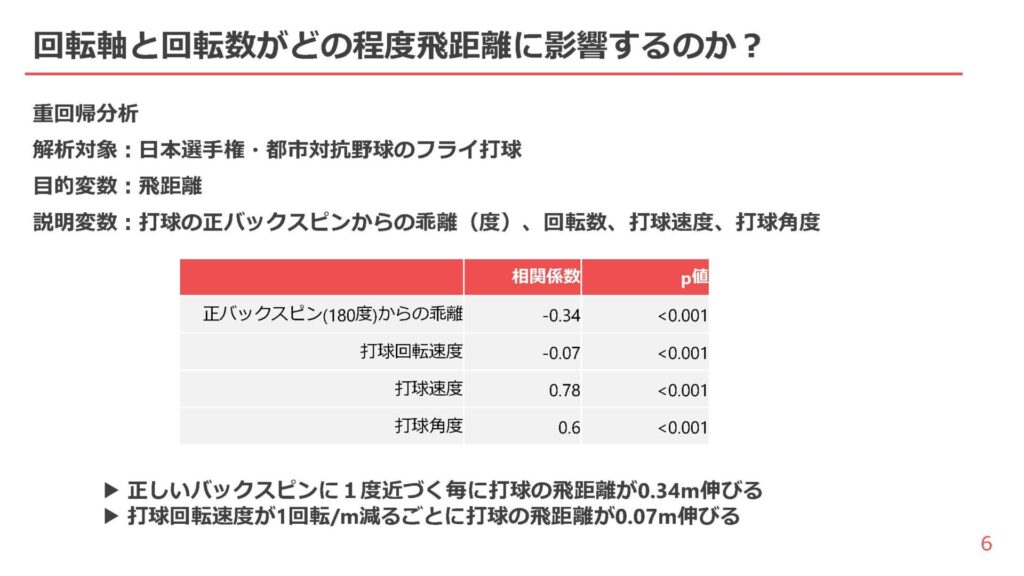

長打が出やすい打球速度と角度の範囲を示すバレルゾーンの打球は、約8割でバックスピンがかかっていることが判明。さらに、回転数と回転軸がどの程度飛距離に影響しているかを先のデータから調べた結果、以下2つの結論を導き出した。

“正しいバックスピンに1度近づく毎に打球の飛距離が0.34m伸びる”

“打球回転速度が1回転/m減るごとに打球の飛距離が0.07m伸びる”

数値だけを見ればわずかな伸びに思えるが、打球飛距離には打球の回転数と回転軸が大きく関わっていることを示す大きな分析結果であることには間違いない。

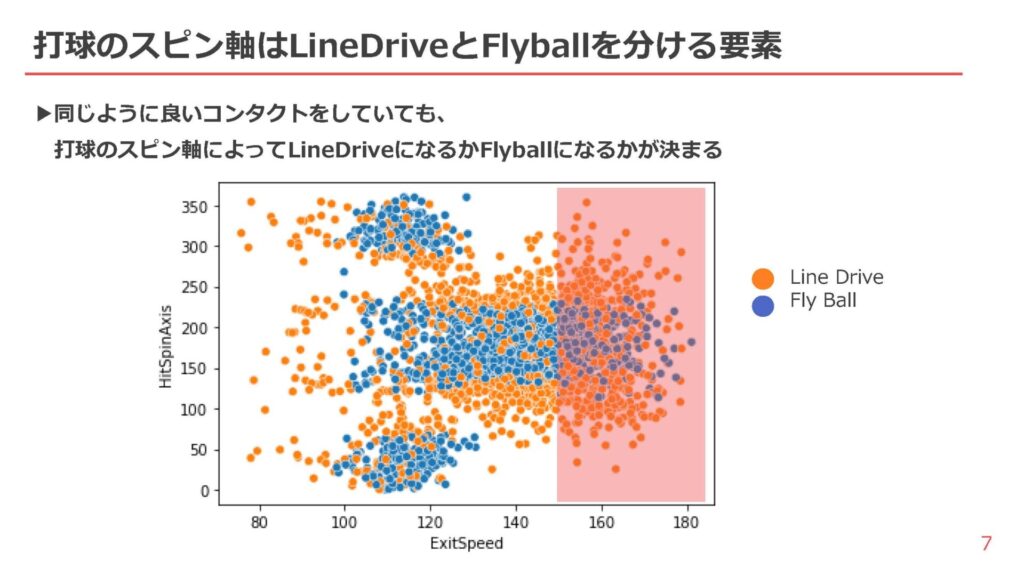

この社会人野球のデータ分析結果から、2018~20年までラインドライブの打球が多かった大谷選手が、2021年シーズンはフライ打球が多くなっていることの説明につながると判断。そこで打球のスピン軸を良くすることでラインドライブが多いバッターを、フライ型に変えることができると考え、より詳細な分析を行った。それが下の図で示されたもの。図の真ん中が正しいバックスピンの範囲となり、上下は軸がズレているという。また、オレンジがラインドライブ、青がフライボールを示している。この図からバックスピンが正しくかかっている打球がフライボールになっている確率が高いことがわかるだろう。この分析から、身体能力が高く、打球のスピードが速い選手に対してスピン軸を意識した練習をすれば打撃改善につながるという前置きし、ティーバッティングやゲージバッティングの際に、Rapsodeで打球のスピン軸測定を実施し、スピン軸が180度に近づくように毎球フィードバックしていくことを提案した。

この分析は指導者にとっても、何かを変えたいと思っている打者にとってもすぐにでも活用できるものだというのが、発表を聞いての感想だった。

“決定木”を用いて空振りを取れるフォークボールを分析

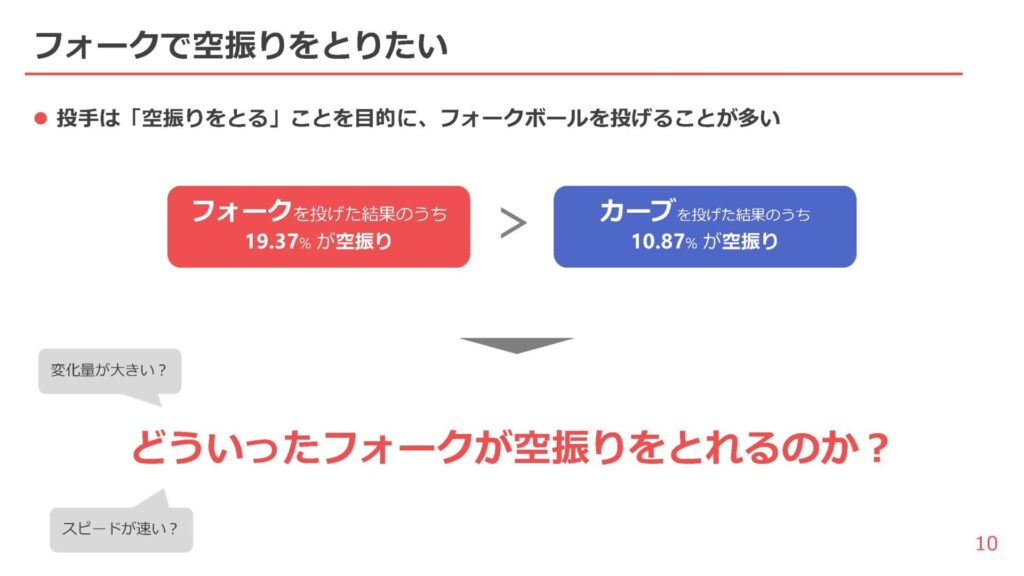

続いての分析は、空振りの取れるフォークについて。このテーマを選んだ理由を「投手力の向上を考えた際に、こういうボールを投げたいという投手の気持ちをデータから導くことができれば」と話し、フォークボールに着目し分析を行ったと説明した。

投手がフォークボールを投げる目的は、空振りを取ることが多い。実際、カーブを投げた際の空振りが10.87%だったのに対して、フォークでは19.37%で空振りが取れていたことがわかった。これをもとに、どういったフォークボールがより空振りを取れるかということを分析していったという。

この分析で使用したのは、「決定木(ディシジョンツリー)」。データマイニング手法で機械学習などにも用いられるもので、空振りのとれるフォークととれないフォークの違いを調べていった。分析方法は、リリースしたときのボールの角度(縦・横)、回転数、初速と終速の差、変化量(縦・横)などの条件に照らして、空振りしやすいかをYESまたはNOに分類。これを空振りした、していないでモデル化した。

モデル化したデータから、縦の変化が13.584より大きい(縦変化が小さい)ボールは129中23球あり、うち空振りが取れたのは4球のみという結果が出た。同様に、縦の変化量が小さくなく、リリース時のボール角度が低かった28球では、20球で空振りが取れていた。

この分析から、空振りをとれるフォークボールには、縦変化が大きいことに加え、リリース時の角度が低いという提案ができると話してくれた。プロ野球中継などを見ていても、落差の大きいフォークで空振りするシーンは多く見られるため、縦変化の大きさという点においてはやはりというイメージだったが、リリース角度の低さも必要だということが加わったことで、より説得力ある提案になっているという印象を与えたのは事実だろう。

横浜市立大学大学院チームのプレゼンは、分析で得た数値をわかりやすくスライドにまとめていたのも特徴のひとつだった。真田さんは、最優秀賞発表直後に「他の2人が分析に長け、言葉選び、スライドのセンスの良さもすごくいい」と話すほどだった。また、このデータはすぐに実戦できるという点もすばらしいものがあった。これについて、審査委員長を務めた神事努國學院大學准教授も「最優秀賞と優秀賞の差は実現の可能性。アナリストならではの視点を現場でどう活用できるかをイメージしながらデータを出す能力が必要なので、バランスが良かったのが横浜市立大学大学院チームのものだった」とコメントを残している。

論理性も高く、実現可能な提言をした横浜市立大学大学院チーム。メンバーの一人・石井伴直さんは、「縁があれば野球界にかかわってみたい」と意欲を見せていた。残り2人もデータ分析は続けていくと話しており、今後どんな活躍をみせてくれるか、注目していきたい。