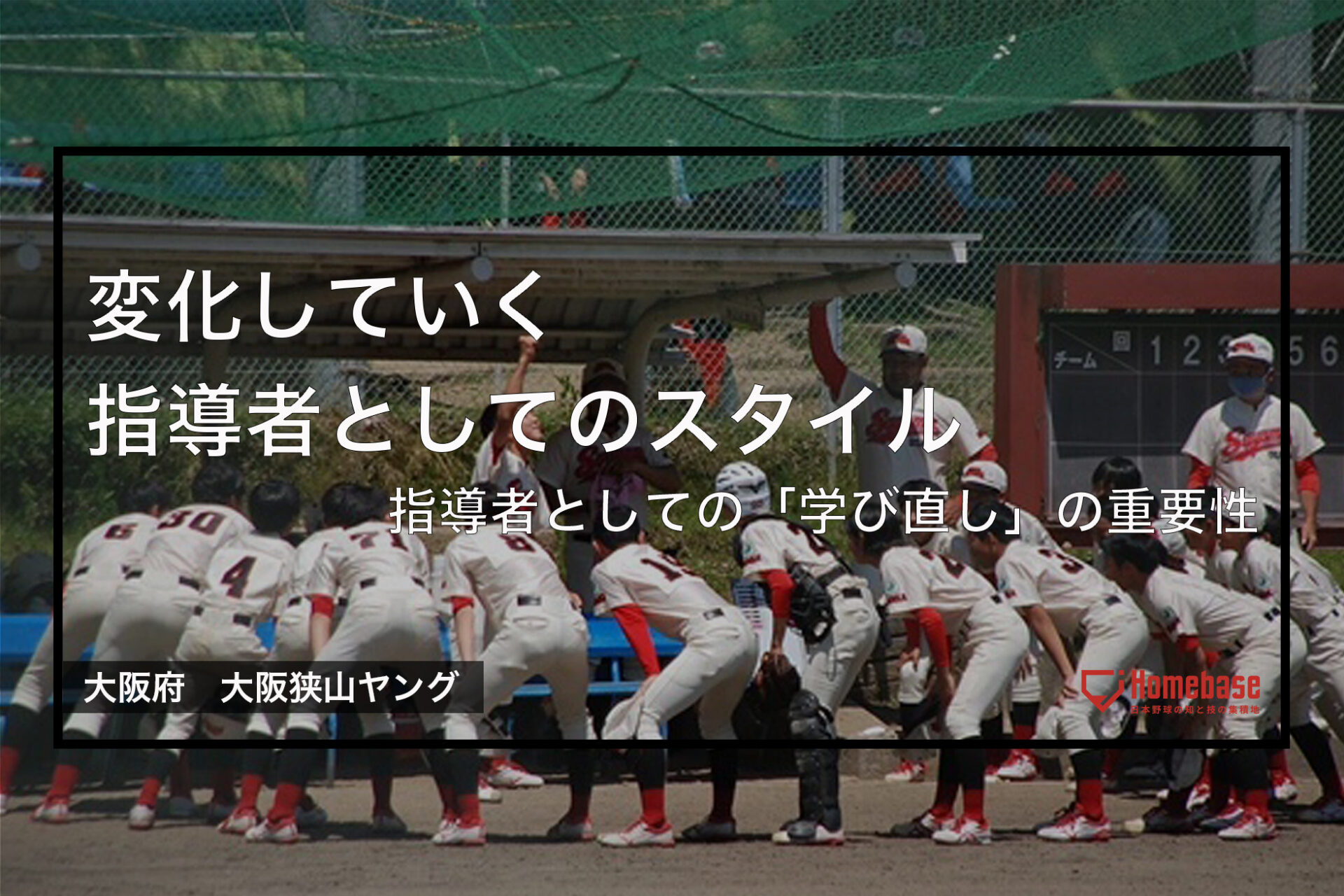

昨今、野球に限らず様々なスポーツの現場で言われるのが「いまの時代にあった指導」という言葉である。「昔とは違う」という言葉の解釈に四苦八苦している指導者の方達もいまだに少なくない現状がある。今回は、その壁に真正面から向き合いながら指導を行っている、名門・智弁学園出身の大阪狭山ヤング・石田朋也監督に話を聞かせてもらった。

「学ぶことが必要だと思った」名門出身でも感じた知識の乏しさ

大阪府の東南部に位置し、日本最古の溜め池・狭山池で知られる狭山市。緑豊かでスポーツも盛んなこの場所で、1998年から活動しているのが、大阪狭山ヤングだ。中学生の硬式野球カテゴリのひとつであるヤングリーグに属する同チームは、中学1年生から3年生まで、実に30名強の選手たちが所属している。

「地元の皆様、保護者の皆様に支えられ、20年近く活動を続けてくることができました」

感慨深げにそう振り返るのは、同チームで監督を務める石田朋也氏だ。チームの創設からまもない頃にチームに加わり、20年近く携わっているという石田氏は、名門・智弁学園高の野球部出身という経歴を持つ。歴史ある学校で自らが学んだ指導と、“いま”の指導の違いを誰よりも感じている人物のひとりと言って良いだろう。

(写真:チーム提供)

「はじめは私も、よかれと思って高校時代に自分が行っていた練習メニューを採用したり、基礎練習に多くの時間を割いたりしていたこともありました。やんちゃな選手も多かったので、厳しく声をかけることもありました。ただ、いまの中学生たちと向き合っている中で、もっと彼らがうまくなる方法はないかという技術的な部分だったり、日々身体的にも成長していく様子を見て、指導するこちら側が学ばなくてはいけないことがたくさんあるなという風に感じさせられました」

当然個人差はあるが、身長や体重、骨、筋肉に精神面まで、大きな成長を遂げる中学生時代。高校生と同じ強度の練習をしても適正でないことは当然あり、怪我のリスクなども大きく変わってくる。一指導者として、この世代の子どもたちを預かるには指導者自ら学ばなくてはいけないことがあると感じた石田氏は、指導者向けのセミナーや野球勉強会等に積極的に足を運び、勉強を重ねた。

「はじめはそういった現場に懐疑的ではありましたが、いわゆる“いま”の指導を学ぶにあたって、自分自身の考え方や、中学生の子どもたちにはどういった声がけをしたらよいかといった部分や、どういった身体的な特徴があって、どのようなことをケアしながら指導しなくてはいけないかというのを知識として得ることができました」

スポーツ指導の現場においては、どうしても自身の経験則などに頼ってしまいがちであるが、自分の知識をより正しいものにしたり、突き詰めるにあたって、新たな知識を入れようとすることは、非常に大事なステップである。

自らも学びながら必要な部分は“任せる”覚悟を

自分の知識に頼ることなく、新しいことを取り入れることを厭わなかった石田氏。そうして学んだ知識は、いまのチームの根幹につながっている。早々にチームで取り入れたのは、チーム専門のトレーナーの雇用だ。

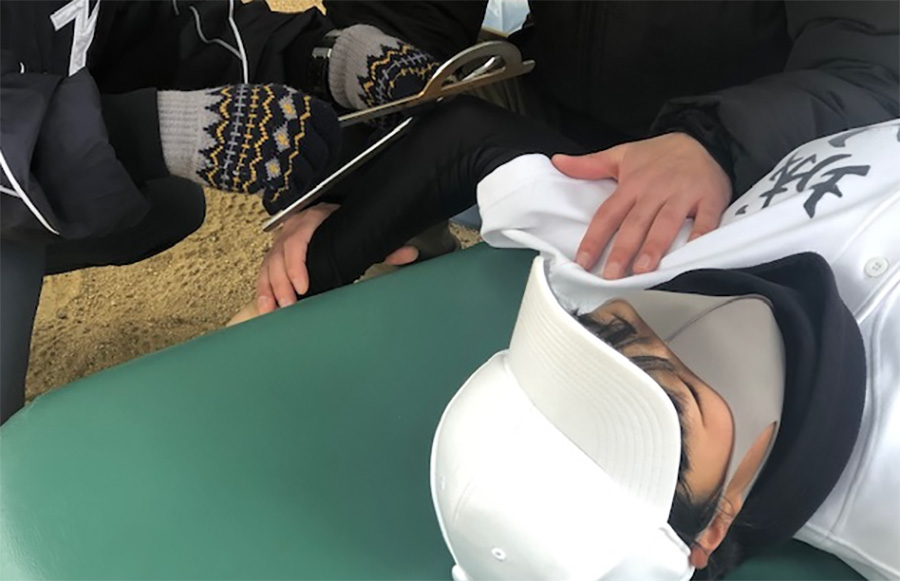

「まだまだ成長する過程にある中学生を指導するにあたって、怪我のリスクなどを考えたときに、しっかりとケアができる人物がいないといけないと思ったんです。中学時代に、大きな怪我をしてしまったことで、高校野球で満足いくプレーができない選手は少なくありません。そういった子どもを減らすためにも、メディカルの部分でサポートをしてあげることはとても大事だと考えました」

大阪狭山ヤングでは、チームに入ってくる段階でまず、肘や肩などの検診を行うことにしている。

「入団時ですでに故障をしていることが見つかることもあります」と、子どもたちの身体の難しさを感じながら、しっかりと専門家と連携する体制を確保した。自身の知識でまかなうことには限界はある。専門的な部分は専門家に任せる体制を考えるということも、子どもたちを扱う立場でできるひとつの方法だ。

(写真:チーム提供)

「故障のケアも当然ですが、専門のトレーナーとともに指導をすることで、故障をしにくい投げ方を教えてあげることなどにも繋がり、結果的に練習の質などの向上もできたと感じています」

また、大阪狭山ヤングでは打撃専門、内野守備専門、外野守備専門、バッテリー専門とそれぞれコーチが付いており選手のパフォーマンス向上に尽力している。

指導者としてメリットが多いと感じた、トレーナー体制の成功体験を元に、もうひとつ着手したのが“食育”である。管理栄養士とも契約し、親御さん向けのセミナーなども定期的に開催することにした。

「よく、身体を大きくするために『ご飯をたくさん食べなさい』という風に言いがちですよね。実際、たくさん食べるに越したことはないと思うのですが、ここについても正しい知識が必要だと感じました。そのため、管理栄養士さんと契約させて頂いて、食について、増量についてのセミナーをやってもらっています。たくさん食べさせても身体が大きくならない保護者の悩みを解決したいと思い、月1回保護者と管理栄養士の説明会も実施しています。以前、毎晩400グラム近くご飯を食べているけれど、身体が小さく、線が細い子がいました。親御さんとの面談でいろいろ聞いてみると、チョコレートが好きで、食事前に口にしていることが多いことがわかりました。チョコレートの中には栄養を吸収しにくい成分が入っていて、それが影響しているのではないか?といったことを、正しい知識で考えることができました。こういったことを経験すると、やはり専門知識の必要性を強く感じますね」

保護者を対象としたセミナー(写真:チーム提供)

もちろん、専門家を雇うことは簡単なことではない。チームの月謝などの限られた予算の中で運用しなくてはいけないことではあるが、選手たちの成長を目指すのであれば、優先度を上げて考えても良い事項かもしれない。

指導者として、子どもたち自身が納得できる指導をするために

メディカルケアに栄養学。そのほか、当然学ばなくてはいけない部分に野球自体の知識がある。最近で言えばフライボール革命といった考え方が広まったりと、野球界にも様々なトレンドが発生している。たしかな知見を身につけるのもまた、一指導者として求められる部分である。

「これは中学生に限ったことではないと思いますが、いまは選手たちの多くがスマートフォンなどを通じて、いろいろな技術論などに触れやすくなっている時代だと思います。そのこと自体はとてもよいことで、選手たちが学ぶきっかけになってよいと思う反面、我々もたしかな知識を持って接しなくてはいけないと思っています。なので、いろいろな講習会等で技術的な知見を学ぶことはもちろんのこと、私も子どもたちがいまどんな情報を見て、知識を学んでいるかというのは、会話の中でチェックするようにしていますね。人気のYouTuberさんがいたら、その人が取り上げた技術論を私自身も目を通します。実際に指導の現場で子どもたちが新しいことに取り組んでいたら、『あの動画を見たのかな』と感じることもできますからね」

常に選手たちに負けないようにアンテナを張って学んでいる。そのスタイルが今年のベストコーチングアワードで評価されたチームの指導につながっているのだろう。

「子どもたちの舞台は中学より、もっと先にあると思うので、今、知識、体がある中で成長させてあげられたらと思います。私自身も学びながら、サポートし続けていきたいと思います」

名門出身だからといって驕りはない。常に正しい指導を行えるように、新しいことに取り組んでいる大阪狭山ヤングのスタイルをぜひ参考にしてほしい。