2022年3月20日(日)、21日(月・祝)の2日間、全日本野球協会(BFJ)と日本野球連盟(JABA)が共同主催者となり「第1回野球データ分析競技会」を開催。

このイベントは、野球界に求められるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進事業として行われる。

目的は、近年重要視されているさまざまなデータと指導現場をつなぐアナリストやデータサイエンティスト、コーディネーターの育成にあり、競技会には高校生、大学生、大学院生を対象としたチームが日頃の研究成果を発揮することとなる。

ここでは、野球界の未来を占う取り組みについて、東京大学在籍時に学生コーチ兼アナリストとして奮闘し、2022年1月から福岡ソフトバンクホークスのアナリストとして活躍している齋藤周さんに話を聞いてみた。

野球アナリストのプロとしての歩みを始めた齋藤さんは、野球界初の試みとなる今回の競技会に深く関心を持っているという。

「スポーツ界において、さまざまなデータを元に、意思決定をする流れは今後間違いなく入ってくると思います。その一方で、それを体現できる人材が不足しているのも事実です。そういう問題解決の意味でも、今回の競技会は貴重な機会になると思います」

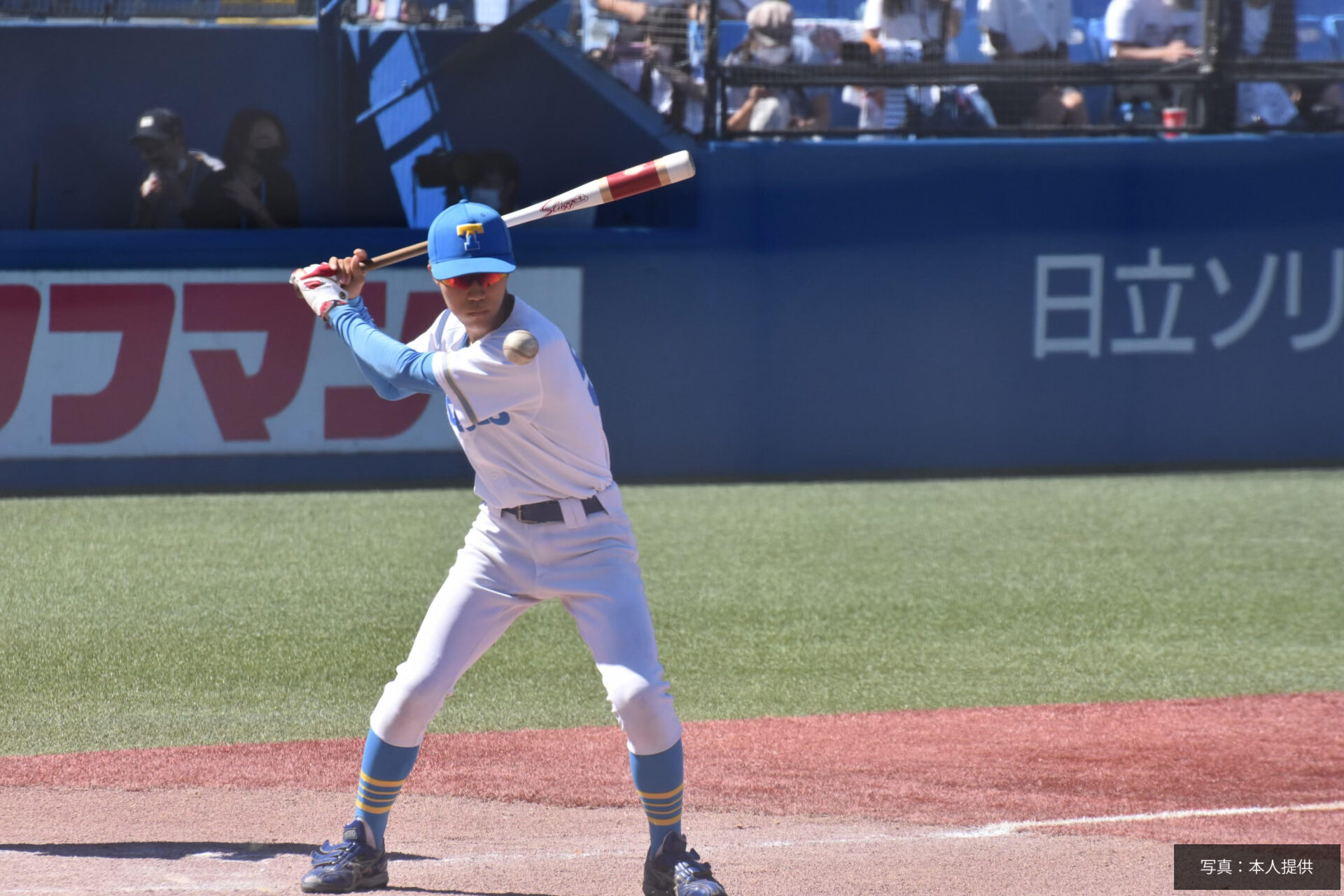

2021年の東京六大学野球春季リーグで、2017年秋季リーグから続いていた連敗記録を64でストップさせた東京大学野球部。

秋季リーグでも1勝をマークし、2016年以来5年ぶりに2季連続での勝利をマークした。それでも、現状は48季連続での最下位と、上位との差は詰められていないが、東京大学野球部にはたしかな“変化”が生まれている。

そんな変化のきっかけをつくっているのが、2020年12月に新設されたアナリスト部門だ。部門創設から学生コーチとして選手を指導しながら、アナリストとしての知識を磨いていったのが、齋藤さんだ。

俯瞰で見る野球の面白さを発見

「大学2年の秋に肩をケガしたことが大きな転機となりました。選手を続けるという選択肢もありましたが、チームに対して自分がどういう形で貢献できるかを考えたとき、学生コーチという道が良いと考えました。

アナリストに関しても2019年から神宮球場に設置されたトラックマンを東京六大学でも使用できるようになり、うまく活用できればと考えもあったので、部門新設のときには自分でやりたいと思いました。

転身について『抵抗はありませんでしたか?』と聞かれることもありますが僕としては、選手としての経験も生かせる分野だと思いましたので、選手への未練などはなかったですね」

転身したばかりの頃は、なかなかうまくいかないことも多かったという齋藤さん。学生時代は、数字に対しての根拠を気にするがあまり、選手にうまくアドバイスができなかったことも多かった。

「分析したデータについて、どこまで踏み込むか、どこまでの証拠を求めるかは、とてもむずかしいこと。その点は今でも、まだまだうまくいかないことも多いですし、正確に伝わっていない状況もあると思います。

大学時代には、自分のアドバイスが選手にうまく当てはまらなかったこともたくさんありました。その点はまだまだ勉強が必要になってくると思います」

大学卒業後は、内定をもらっていた大手企業へ就職するつもりだったが、野球のアナリストとして社会に貢献したいという自身の新たな夢を追いかけることになった。この裏にはアナリストを経験してみえた、野球の新たな魅力も影響しているという。

「野球を俯瞰で見るようになったことは新たな魅力です。自分がプレーをしているときは、相手のピッチャーが次にどんなボールを投げるかなど細かいところに集中していました。

しかし、今の立場になってからは、9イニングをトータルで見たり、1イニングの中でも3アウトをトータルで見たりと視野がすごく広がったと思います。

見方が変わったことで、いろんな発見もあり、やっぱり野球って面白いなと思うことがよくあります。お世話になっている球団は、“目指せ、世界一”をテーマに掲げ、10連覇を目標としているので、それが体現できるような数値をつくる手伝いができればと思っています」

分析データを選手の行動変化につなげられるかが重要

東京大学野球部に変化をもたらし、これからはプロ球団のスタッフとして裏方チームを支える役割を担っていくことになった齋藤さんに、アナリストに必要な要素は何かを聞いてみた。

「僕のように野球経験者であれば、経験はプラスに働くことがあると思います。しかし、これまで教わってきたものが、固定概念として残っているので、それが足かせになる可能性もあります。

僕自身としては、野球経験があることに越したことはありませんが、経験者でなくてもデータを見るのが好きであれば固定概念にとらわれない見方ができるので、それをアドバンテージにできると思います。

あとは、選手といかにコミュニケーションを取れるか。どれだけすばらしいデータ解析ができたとしても、それを生かしてもらう選手に伝わらなければ意味がありません。

アナリストとしての成果は、分析したデータがきっかけとなり、選手に行動変化が起こり、その後、結果として数字に表れるというのが一番重視されることだと思っています」

優れたデータ分析ができるだけでは、アナリストとしての役割は果たせていない。そのデータをいかにわかりやすく選手に伝え、行動変化につなげていくか。

数字だけに踊らされることなく、選手とのコミュニケーションも大切だという齋藤さんのような人材が今後どれだけ出てくるか。

そして、野球アナリストという分野を確立していくためにも、「第1回野球データ競技会」の役割は大きい。イベント当日、どんな研究成果が発表されるかにも期待が集まる。