スポーツ業界の各競技の現場で活躍するアナリスト集団の日本スポーツアナリスト協会(JSAA)が主催する「スポーツアナリティクスジャパン(SAJ)2023」が、5月20日(土)に東京都港区・CIC Tokyoで開催された。このカンファレンスは、2014年から開催され、過去にはスポーツ庁長官を務めた鈴木大地氏、Jリーグ初代チェアマンを務めた川淵三郎氏らも講演のラインナップに名を連ねたことがある。今年も、2022年サッカーカタールW杯日本代表監督の森保一氏や2023年WBC侍ジャパン監督の栗山英樹氏らが参加し、各大会の舞台裏においてデータ活用がどのように意思決定を左右したのか、というテーマのセッションを行なった。

このカンファレンスで、アマチュア野球界からも「NF(中央競技団体)が取り組む野球選手のデータ取得とその活用」というセッションが行われた。一般財団法人全日本野球協会 常務理事・事務局長の長久保 由治 氏と國學院大學准教授で(株)ネクストベース 上級主席研究員でもある神事努氏、そして各世代侍ジャパンのアナリティクスサポートを行なっている野球アナリストチーム「RAUD」から副代表の根本俊太郎氏が登壇した。今回の記事では、上記セッション内容をレポートする。

セッションでは、神事氏が野球界でのデータ活用のトレンドを説明しながら、侍ジャパンU-23代表でのデータ活用法や侍ジャパンにおける各世代データベース作成などアマチュア野球界で取り組むデータ活用について、長久保氏と根本氏が詳細を掘り下げていく形で進行された。

野球界で進むデータの数値化と公開

セッションの冒頭で神事氏は、日米の野球界でのデータの数値化について言及。アメリカでは、2014年にMLB全球団でトラックマンが導入され、さまざまな数値化が実現したことやほとんどのデータがweb上で閲覧でき、ダウンロードも可能である点からメディアや教育現場で多く活用されており、データが当たり前に触れられる機会が増えているとした。さらにMLBでは、トラッキングデータを蓄積し始めたことにより、ホームランを打つための数値化が可視化されるなど、選手の能力を伸ばすにあたっての目標値が明確になり、選手のトレーニングのアプローチや考え方が変化。トレーニング科学、栄養学、バイオメカニクスなどが注目を浴びることになった。こういったバイオメカニストが球団スタッフとして雇用されることも多くなった一方で、上記のような科学的なアプローチに特化した「Player Development」と呼ばれる選手の能力向上に特化した外部施設が誕生し、そこに通う選手がMLBで圧倒的な成績を残したことで、選手の競技力向上が加速しているというアメリカの現状を分析。

一方、日本では上から叩く打撃論や筋トレを避けるトレーニング論など指導理論がアップデートされていない状況が散見されていたり、プロ野球でも専門的知識を学んだスタッフが有効活用されていないチームも多いなどアメリカに対して遅れをとっているを言わざるを得ない。しかし、2022年夏の高校選手権大会優勝チームである仙台育英高校はデータを積極的に活用していたことや、NEXT BASE ATHLETES LABのような「Player Development」が日本でも開設され始めたことを挙げ、データ活用の分野において進んでいる部分と進んでいない部分の両方が混在する状況であると定義した。また、野球界全体としてデータ活用=統計学というイメージが強かったが、現在の野球界では人の能力を高めるためのデータ活用が主流となっていることを説明した。

その後、長久保氏から全日本野球協会の設立経緯と役割、根本氏からRAUDの設立の経緯、について紹介。(Homebaseでは紹介記事を過去に掲載しているため割愛とする。)

※RAUDの現在の主な活動は下記の通り。

▼パフォーマンスデータの測定とFB(社会人野球)

社会人野球日本代表合宿や侍ジャパンの各世代においてのパフォーマンス測定及びフィードバックを実施

▼WBSC U-12の科学支援クオリティコントロールコーチ

RAUDの代表である島孝明氏がU23代表のクオリティコントロールコーチとしてチームに帯同。選手選考、対戦相手の傾向分析等のサポートを行なった。

▼野球データ分析競技会の企画・運営

学生の教育、野球の研究成果の発表、新しい雇用の創出という3つの観点から野球データ分析競技会を全日本野球協会日本野球連盟に提案。大会運営を行なった。

▼都市対抗野球大会のデータ解説者(2020~)

都市対抗野球大会のTV中継に表示しているトラッキングデータの解説を担当し、2022年は14試合を担当した。

当日会場には、オンラインで試聴可能だったにも関わらず30名ほどの聴講者が参加した。

侍ジャパンU-23代表でのデータ活用と一定の成果

次に、実際に全日本野球協会が実施しているデータ活用について紹介。2022年10月に台湾で行われた「第4回 WBSC U-23ワールドカップ」で侍ジャパンU-23代表が優勝したが、今回の大会ではパワーのある選手を中心に選考したり低めの見逃し三振OKという、これまでにない型破りな野球が特徴的であった。こういった型破りな野球の裏付けとしてあったのが、2020年から全日本野球協会、日本野球連盟が取り組んできたデータ活用のアクションだ。この取り組みのきっかけは、新型コロナウィルスをうまく活用できたことだと長久保氏は言う。

「2020年の春ごろ、社会人日本代表の石井章夫監督からデータ収集・公開を実施できないかという趣旨の相談がありました。協会としても方法を模索していた中で、2020年のコロナ禍で従来の選手強化の施策が一切できず、各NFに対してJOCからも新しい生活様式の選手強化活動事業についての補助金枠が新設されました。それであればと、早急に組織として意思決定を行いました。」

これまで代表選考は選考合宿に全国各地の選手を集めて行っていたが、各地方で開催されている社会人野球ジュニア強化合宿を対象に、開催会場に測定者が巡回して、データ計測した上で選考すると言う手順に組織として機関決定を行った。

データ取得から公開・選手選考にあたり、すぐに実感できる好影響もあった。選手は、選考フローのなかで、これまでは選考委員の目や感覚で決められていたり、試合結果によって左右されていたものが、データの蓄積によりある一定の基準が可視化された。これによって、今までJABAの企業チームの選手が大半を占めていた社会人代表にクラブチームの選手も選ばれるなど、従来の選考と明らかな変化があったという。

社会人野球データのこれまでの公開資料

データの蓄積を行い選考まで行った日本代表だが、U-23代表では直前合宿・大会期間中の支援もRAUDが行った。そのひとつが投手の起用法の提案だ。

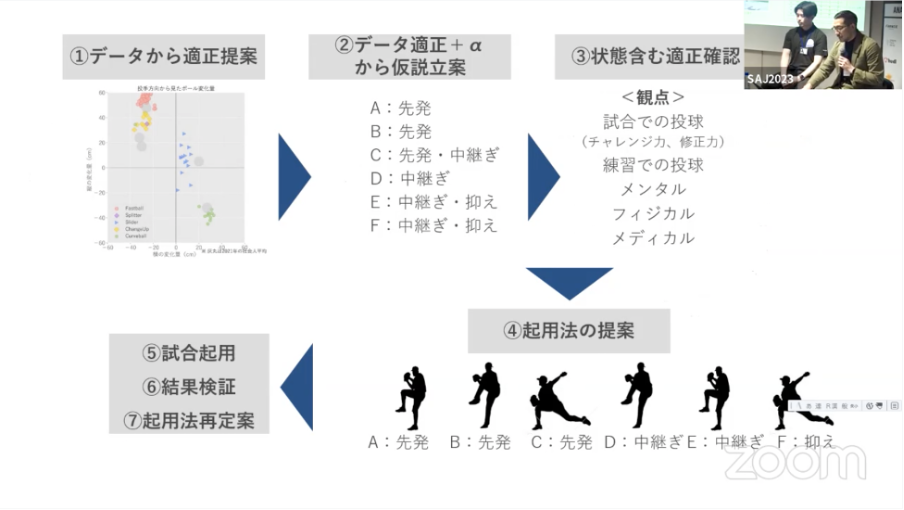

※セミナー画面から抜粋

実際に行ったフローは、①蓄積したデータから適正(先発・中継ぎ・抑え)を提案。②仮説を立証し、③計測したデータから図ることができない試合での投球やメンタルなどの状態を含む適正を踏まえた上で④起用法を提案し、⑤試合に起用する。⑥起用した結果検証を行い⑦起用法を再提案するというサイクルを回していき、最適な起用法を探っていったという。セミナーでは、実際にまとめた資料も投影され、データから見える特徴、それぞれのサイクルでの起用法の効果の検証を可視化し、選手の起用法が策定されたことを紹介した。

また、試合期間中には、台湾で開催された大会にクオリティコントロールコーチとして帯同し、対戦相手含む球速、球種、カウント、打者結果のデータを整理し、日本のRAUDメンバーが後方支援として、取得データの整理や可視化を行い、対戦チームと日本代表の平均球速、投球割合、カウント別投球割合、ストライク割合、リスク管理などに関する資料を作成し、帯同者へフィードバックを行い、チームに伝達するという体制で運用した。

これを日本でサポートした根本氏は

「10日間で9試合を行うスケジュールで、次の試合まで時間がない中でアウトプットを出さなければいけないタフな作業でした。そんな条件下の中、自分たちで分析したデータを活用して、選手たちが活躍してくれて、大きな喜びとなりました。また結果として優勝したことは自信にも繋がり良い経験となりました。」

と、実際にチームは快進撃を続け、冒頭のような一見型破りではあるが根拠に基づくプレーを行い、第1回大会以来の優勝を手にした。

侍ジャパンのアマチュア全カテゴリでのデータ取得

上記の侍ジャパンU-23代表のデータ活用は一例に過ぎないが、現在、全日本野球協会では、U-23に続き侍ジャパンのアマチュア全カテゴリでのデータ取得を行っている。この狙いを長久保氏はこう語った。

「中央競技団体として、データの公開を推進して行かなければならないと感じています。データを蓄積しさまざまな数値を可視化することで、選手の指標、目標値になること、指導者が数値をどのように捉えて選手指導に活かすか考えるきっかけになることの両側面があると思います。強化の面では、全国各地に散らばっている選手にとって、高いレベルの数値を示してあげることはとても重要です。また、野球はスコアを見れば、試合内容の詳細がほぼ再現できるような稀有なスポーツであり、今回のようなデータ蓄積が重なることで、さらに利用価値の高いデータとなる可能性があります。こういったデータを活用していただき、各世代の強化目標設定に有効に活用してもらいたいと考えています。」

しかし、データ公開には、日本球界としてもまだ越えなければならない壁がある。MLBでは、データ公開から約10年が経とうとしているが、日本のプロ野球では、公開が進んでいない状況だ。こういった中で、ドラフトに関する選手のデータ公開がセンシティブになっていることも否めない。

アナリストとして、ここまでの活動を支えた根本氏は、選手とのやりとりについてこう感想を述べた。

「現場で選手と接する中で、選手の反応はとても良く、情報を提供することが楽しかった。意欲を持って聞いてくれる選手には、今後のトレーニングプランまで練ったものを提供するなど好循環が生まれています。しかし、まだまだ野球界では、アナリティクスのリテラシーは高くないことも事実です。提供するRAUD(選手/コーチ以外の人間)への拒否反応や、分析結果や提供する情報が選手や指導者にうまく伝わらず、苦労することも少なくないです」

今はまだ、地道な活動を続けていく段階ではあるが、少なくとも社会人カテゴリの国際大会での『ひとつの結果』にも繋がった。アマチュア野球界で、データ活用が広がっていくことは間違いないだろう。

野球データ分析競技会によるアナリストの育成と雇用機会の場

また野球界の取り組みとして、2021年度から開催しているデータ分析競技会についても紹介。Homebaseでも各発表について紹介している野球データ分析競技会だが、設立の経緯として、下記の観点から神事氏とRAUDから全日本野球協会と日本野球連盟に提案され、始まったものである。

・学生の教育

・野球の研究成果の発表

・新しい雇用の創出

「実際に、これまで2回開催しましたが、あまりのレベルの高さにびっくりしましたし、学生たちの発想の豊かさには驚かされました。データ分析を通して考えると、いかに自分たちが考えていたことが野球の常識に囚われてしまっていたのかと、それぞれの発表を聞くたびに驚きと喜びを感じました。こういった人材に野球の新しい見方を創り上げてほしいと感じますし、野球界に必要な人材を引き上げていくために競技会の開催のような支援は続けていきたいです。」と、長久保氏は大会の効果を感じている。

大会の運営を行なった根本氏は、実際の声も含めて、ポジティブな反応をもらっているという。

「聴講者の中にプロ野球チームのアナリストがいたことで、学生からは、NPBの球団との距離が近くなったと言われます。実際に人材発掘の場になっていて、プロ野球に進む方も出ました。また、RAUDとしても大会を通じて知ってくださった方も増え、結果的に知名度向上にも繋がっています。」

実際に、第1回野球データ分析競技会に参加した学生からは、今年複数名がNPB球団のアナリストになったという。ひとつの提案から始まった大会だが、今後年に1回のペースで開催予定とのことで目が離せない。

同日の別会場では、侍ジャパン栗山監督によるWBCのデータ活用のセッションも行われた

セッションの最後には、それぞれの登壇者の立場から一言ずつコメント。

根本氏は、これからアナリストを目指したい方へのコメントとして「データ活用と関わってきた中で野球界はどんどん変化しています。変化する球界に取り残されることなくパフォーマンスをあげていく見方をして欲しい。アナリストとして、常に新しい考え方を意識し続けることが大事だと思います。」とアナリストとしての意識をアドバイス。

神事氏は「大学教員として、アナリスト志望の学生がこのような形で経験をできていることは素晴らしいことであると感じている一方、アナリストという職種で働く場がまだまだ整備されていないため、働く場を増やしていけるといいなと感じています。また、一企業で働く社員としては、スポーツ界に携わる人たちが幸せになるために、ビジネスを大きくしていきたいなと夢見ています。」と自身の様々な立場から感じるスポーツ界についてのコメントで締めた。

長久保氏は、「中央競技団体として、全日本野球協会にはミッションがあります。野球をどのように普及・発展させていくのかという軸があり、それには競技力の強化と国際力(世界で戦える力)を高めていかなければなりません。データを数値化することは今後、野球界を大きく変化させるきっかけとなり得ます。また、組織としては、変化を恐れないことが重要であると考えてます。今回のデータ計測の現場で、選手を見ていて思ったのは、選手はデジタルネイティブであり、データについて受け入れるマインドを持っています。現場は変化を恐れていない。我々、中央競技団体が変化を恐れずに選手のためになるよう環境を整えることに全力を尽くす、これが責務であると考えています。WBCの優勝という素晴らしい結果は出ましたが、それとどまらず、“日本の野球は素晴らしい”と世界に感じてもらえるような日本の野球界を作っていきたいと思います。」

とコメント、セッションは終了した。

全日本野球協会と神事氏とRAUDの取り組みは今後も続く。今年度もアジア競技大会では、昨年と同様の形での支援が想定されているとのことで、昨年のU23代表の快進撃からさらにどんな成果を見られるのか注目だ。また、セミナー内でもコメントがあった通り、2023年度も「野球データ分析競技会」は実施予定で、12月開催で調整中とのことで近く概要についても広報があるだろう。アマチュア野球界はゲームチェンジャーになる可能性がある人材を求めている。興味がある方は参加/聴講をぜひ検討して欲しい。