日本中に野球の魅力と、感動を呼び込んだ第5回WBC。明るいニュースが飛び交うなかで、選抜甲子園の現場で起こった“ペッパーミル騒動”もまた、同様に世間の注目を集める形となった。両極にあるようなニュースだが、どちらも今後の野球界のことを考えると重要なニュースである。今回はこのふたつのニュースを、立教大学スポーツウエルネス学部准教授で、一般社団法人日本スポーツマンシップ協会の代表理事をつとめる中村聡宏氏とともに、スポーツマンシップの観点で考察したい。

“エラーだったか”以上に、議論すべきは高校野球のあり方

野球日本代表・侍ジャパンがイタリアを下し、日本中を“侍フィーバー”が包みつつある中で、その場面は起きた。3月18日に開幕した春のセンバツの初戦。初回の打席で出塁した東北高校の先頭打者が、塁上にて、ちょうど侍ジャパンのチーム内で流行していた“ペッパーミル”というパフォーマンスを行ったのである。この文字面だけをみれば、なにが問題なのかわからない、“よくある”場面だ。ただ、その場面が終わった1回の終了後、審判団は「パフォーマンスを慎むように」と東北高校サイドに注意。試合後には、同校の佐藤洋監督が「なんでこんなことで、子どもたちが楽しんでいる野球を大人が止めるのかな。ちょっと嫌というか。変えた方がいんじゃないのかなと。ちょっと思いましたね」と発言し、それに対し高野連が下記のような声明を発表したことがまた、議論を巻き起こした。

「高校野球としては、不要なパフォーマンスやジェスチャーは、従来より慎むようお願いしてきました。試合を楽しみたいという選手の気持ちは理解できますが、プレーで楽しんでほしいというのが当連盟の考え方です」

あえて説明を省いたが、冒頭の場面は、守備側のエラーによる出塁だったという要素もあった。そのため、「相手の失策でパフォーマンスはどうなのか」などという意見もこの議論に混ざってきたために、話題を集めることとなってしまった。それが、“ペッパーミル騒動”である。

日本スポーツマンシップ協会・中村氏による見解は、下記のとおりだ。

「あの場面、バッターは先頭打者ですし、出塁したことがうれしかったのは当然の感情だと思います。“ペッパーミル”ではなく、ベンチに向かっての小さなガッツポーズだったらよかったのか?ということもありますし、ヒットなら問題なかったのか?などいろいろな要素が重なってしまって、話が少し大きくなってしまいましたよね。結論からすると、あの場面において一番大事なのは、相手チーム、相手選手がどう思ったか、だと思いますね。エラーをしてしまった選手からすれば、もしかしたら、嫌な思いをしたかもしれない。そういう結果が生まれてしまっていたのであれば、やるべきではなかったかもしれませんが、そこまでの行為だったとは思いません。むしろ、しっかりとすべきはのちに発表された声明を見る限りは、あの行為が相手のエラーがらみだったことなどは関係なく、単純にパフォーマンスを咎めるものだとする内容でしたので、そちらが本意なのであれば、そこに対する議論はまた別で必要なのではないかと思います」

日本スポーツマンシップ協会の資料

甲子園基準なら侍ジャパンはNG?今後、どうあるべきか

長い歴史を積み上げてきた甲子園。春、夏問わず、ときとして選手や監督含めた関係者のパフォーマンスや行動は、少なくとも数年に一度は誌面に活字が躍るような議論になる。今回もその類のひとつであるが、本意が“パフォーマンス全体”なのであれば、いよいよ見直す時期にきているといってもよいかもしれない。なぜなら、今年見事に世界一に輝いた侍ジャパンが見せた姿が、そういった議論を吹き飛ばすものだったからだ。

「大会を通じて、選手たちが非常に表情豊かに試合に臨んでいる様子が伺えました。客観的にみても、彼らがいかに野球というスポーツを愉しんでいる様子がとても伝わってきたと思います。あの姿は、今年のセンバツで話題になった規定でいえば、アウトな立ち振る舞いになるのでしょう。ただし、スポーツに「プレーする=愉しむ」という本来の趣旨で取り組む姿勢や、野球普及という観点、パフォーマンスの向上、チーム力の向上という側面で言えば、とても優れたものだったという風に思います」

日本スポーツマンシップ協会の資料

侍ジャパンが見せた姿が咎められるようなものだったか、と聞いてイエスと答える人はほとんどいないはずだ。

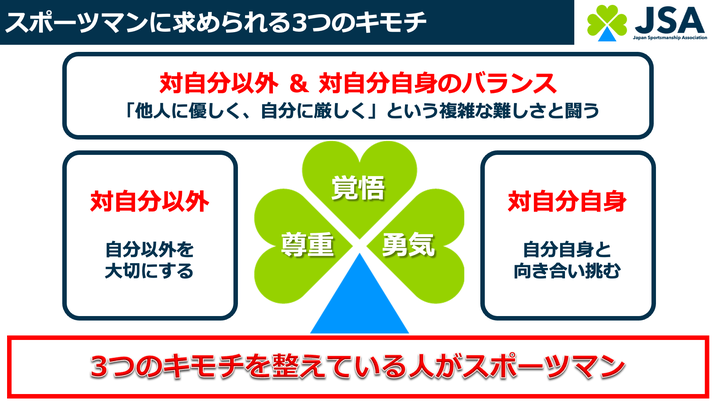

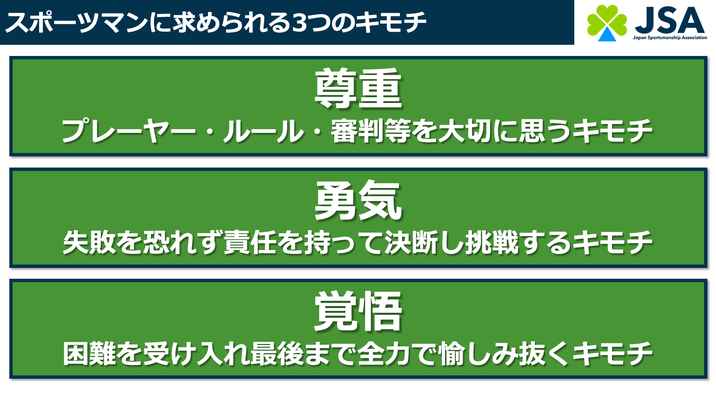

「高校野球であれば、適切ではないという意見はあるとは思います。ただ、野球という競技、スポーツという原点に立ち返れば、試合は“ゲーム”であり、愉しんで“プレイ”するもの。尊重・勇気・覚悟をもち、Good Gameを実現しようという心構えのことだと考えています。相手・ルール・審判など自分でコントロールできないものを全て尊重し、リスクを恐れず自ら挑む勇気を発揮し、そして、自分と他者の両立をはじめさまざまな苦難・困難・複雑さを受け止め乗り越えて愉しみ抜く覚悟を持つ、これがスポーツマンシップになります。今回のWBCにおいて侍ジャパンが見せた姿がまさにそれを示していました。相手国からして嫌なものだった、という声は出なかったと思いますし、むしろさまざまな場面で賞賛されたものだったと認識しています。そして、そういった彼らの姿に勇気をもらった人が多かったという事実を、今後の野球界のみならずスポーツ界全体として理解していくことが必要ですよね」

日本スポーツマンシップ協会の資料

規律正しく、きびきびとしてかつ爽やかな立ち振る舞いが多くの感動を生んできた高校野球の舞台。それ自身が積み上げてきた歴史と、野球界への貢献度の大きさは計り知れないものがある。ただし、負けて涙するようなドラマがなくとも、侍ジャパンがみせた姿は多くの感動を呼んだのは事実だ。

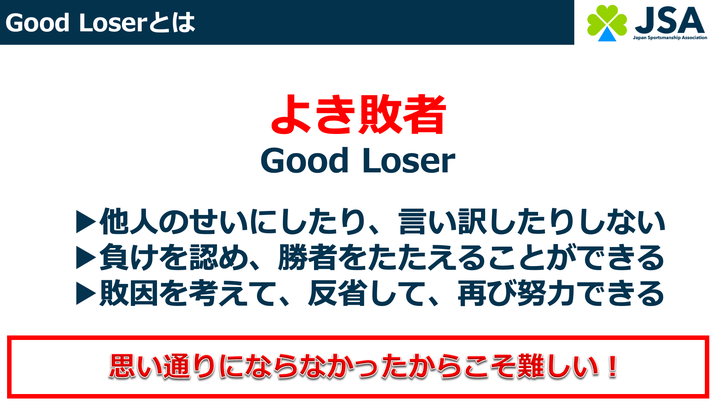

「負けて涙できるほどに、ひとつのことに集中して取り組んできたものをみせる、というのも素晴らしいことです。ただ、近い将来において、試合が終わった後に、全力を尽くした満足感に包まれお互い笑顔で握手をして終わるような甲子園があってもよいのではないかな?と思いますし、そういうシーンが増えてきているようにも感じます。負けた時に、いかにGood Loserとしての姿を見せるか、というのもスポーツマンシップの重要な要素のひとつです。

負けを悔いるだけではなく、相手に拍手をできるような姿を見せられるかは思い通りにならなかったからこそ難しいことなのですが、だからこそもうひとつ進んだスポーツの本質だと思います。

日本スポーツマンシップ協会の資料

ちなみに、今年の侍ジャパンだったらどうだったのでしょう。あえて言えば、この春、唯一残念だったのは、あれだけ素晴らしいチームだった侍ジャパンの負けた時の振る舞いを見られなかったということかもしれません。彼らならきっと、負けてもお手本になるような素晴らしい姿を見せてくれたのではないかと思っています」

世界一に輝いた日本野球。今後さらなる進化をするためにも、次の一歩は非常に重要になりそうだ。

2022年度 野球指導者講習会(BCC)のスポーツマンシップの講義の要約記事はこちら

https://homebase.baseballjapan.org/articles/172

スポーツマンシップをより深く学びたい方はこちら