日本野球科学研究会第9回大会が12月17日、18日に近畿大学で開催された。現役高校野球部員からプロ野球球団で働くアナリスト、野球の研究に従事する医療関係者や学生などさまざまな角度から野球に関わる人達が集い、活発なディスカッションを行った。

今大会のテーマは「心技体を科学する」。これまで経験値として語られること多かったが、野球に必要な心理面・技術面・身体面についての科学的知見を共有し、今後の野球指導や技術力向上、普及・振興を後押しする一助とすることを目的として開催された。スポーツ心理学を専門とする田中ゆふ氏(近畿大学経営学部教養・基礎教育部門 准教授)が実行委員長となり、3つのシンポジウムと2つの教育講座、一般研究発表が行われた。

シンポジウム①:心を科学する~野球心理学への招待、最高のパフォーマンス発揮への探求~」

初日はシンポジウム①からスタート。「心を科学する~野球心理学への招待、最高のパフォーマンス発揮への探求~」と題し、シンポジストとして加藤貴昭氏(慶應義塾大学環境情報学部 教授)、中本浩揮氏(鹿屋体育大学体育学部 准教授)、田中美吏(武庫川女子大学健康・スポーツ科学部 准教授)、指定討論者として勝亦陽一氏(東京農業大学応用生物科学部 教授)が登壇した。

加藤氏は慶大野球部を卒業後渡米し1998年~MLBシカゴカブス参加のマイナーリーグでプレーした経験を持つ。「野球心理学のすゝめ」と題して、インコースの高めは速く感じアウトコースの低めは遅く感じるなどボールに対する体感速度の研究などをもとに、スポーツ心理学の立場から知覚認知スキルについて語った。

中本氏は「打撃力を高める」と題し、野球打者に必要な知覚スキルについて語った。発表の中ではソフトボール投手の動画を2つ流し、どちらが早く見えるかと参加者に問いかける場面もあった。①ゆったりした投球フォーム②流れるような投球フォームの2つの投球動画であり、②の方が速く見えるが実際には同じ球速であることを明かし、心・能力によるボール知覚能力は感覚信号と事前知識を統合したものだと述べた。また、良い打者は投球動作から投じられる球を予測することや、プロ野球選手を対象にした研究では1軍の打者の方が2軍の打者よりもボールをよくみており、プロ野球選手の中でもボール追跡能力に差があることなどを紹介した。

田中氏は「プレッシャーとイップスの科学」と題し、プレッシャー下での投球や打撃を動作解析などで調べた実験から、プレッシャー下での野球パフォーマンスに関わるメカニズムについて語った。まずは先日まで行われていたサッカーW杯のPKの成功確率を例にあげ、決めれば勝ちの場合は成功率90%だが、外せば負けの場合は33,3%と、プレッシャーによるパフォーマンスの低下を紹介した。さらに、武庫川女子大学ソフトボール部を対象にプレッシャーの強度による打撃を比較した研究では、1回一死2,3塁フルカウント無観客(低プレッシャー)と最終回一死2,3塁フルカウント有観客(高プレッシャー)において(1点ビハインド)、高プレッシャー下の方がバットのヘッドスピードが速いことを発表。フライアウトを避けるためライナーやゴロをより意識した打撃になっていることがわかった。

その他にも一般演題では「イップス選手の抱える思考イメージが握力に及ぼす影響」や、投球練習ギアFLECHAを使ったトレーニングが投球パフォーマンスに与える効果:イップスの大学野球選手を対象とした事例」などもあり、イップスに悩む野球選手の一助になるような研究も多く見られた。

田中氏は「イップスはカミングアウトできない選手が多い。コーチやチームメートが冷やかさないなどチーム全体で改善することが必要」と述べた。74の質問項目からなるイップスのリスク評価尺度を使用し、神経性か心理性かタイプ別に診断し、きっかけや症状、状況を把握することで改善につながる可能性も示した。

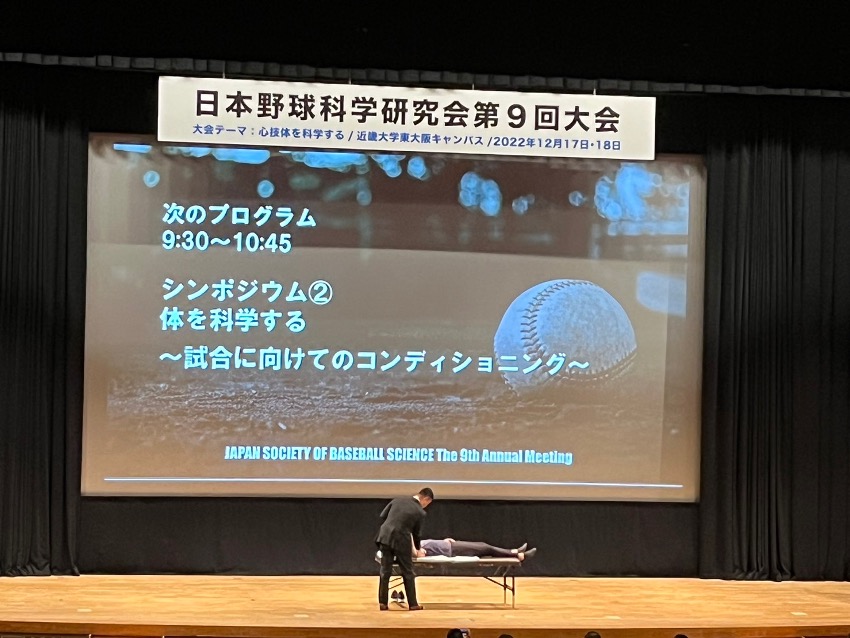

シンポジウム②:体を科学する~試合に向けてのコンディショニング~

2日目には「体を科学する~試合に向けてのコンディショニング~」と題し、元阪神タイガーストレーナーの手嶋秀和氏による、コンディショニングの実演が行われたり、野村謙二郎氏(元広島東洋カープ、現広島大学スポーツセンター客員教授)、大島公一氏(元近鉄バファローズなど、現法政大学野球部助監督)、片岡保幸氏(元読売ジャイアンツなど、現横浜DeNAベイスターズ臨時コーチ)が登壇し、「技を科学する~内野守備の極意を探る~」と題して元プロ野球選手3氏による選手目線での感覚などについてディスカッションが行われたりした。

大会最後には田中ゆふ実行委員長が「女性の参加者も増えて、野球を取り巻く環境も変わってきたのでは」と締めくくった。ハード面の技術が進歩する野球界にとってデータや科学も大切ではあるが、それだけでなく、プレーする者、サポートする者、指導する者など様々な形で現場に関わる人々の意見も聞くことができ、ハード面、ソフト面を折衷した今後の野球界に必要な大会となった。