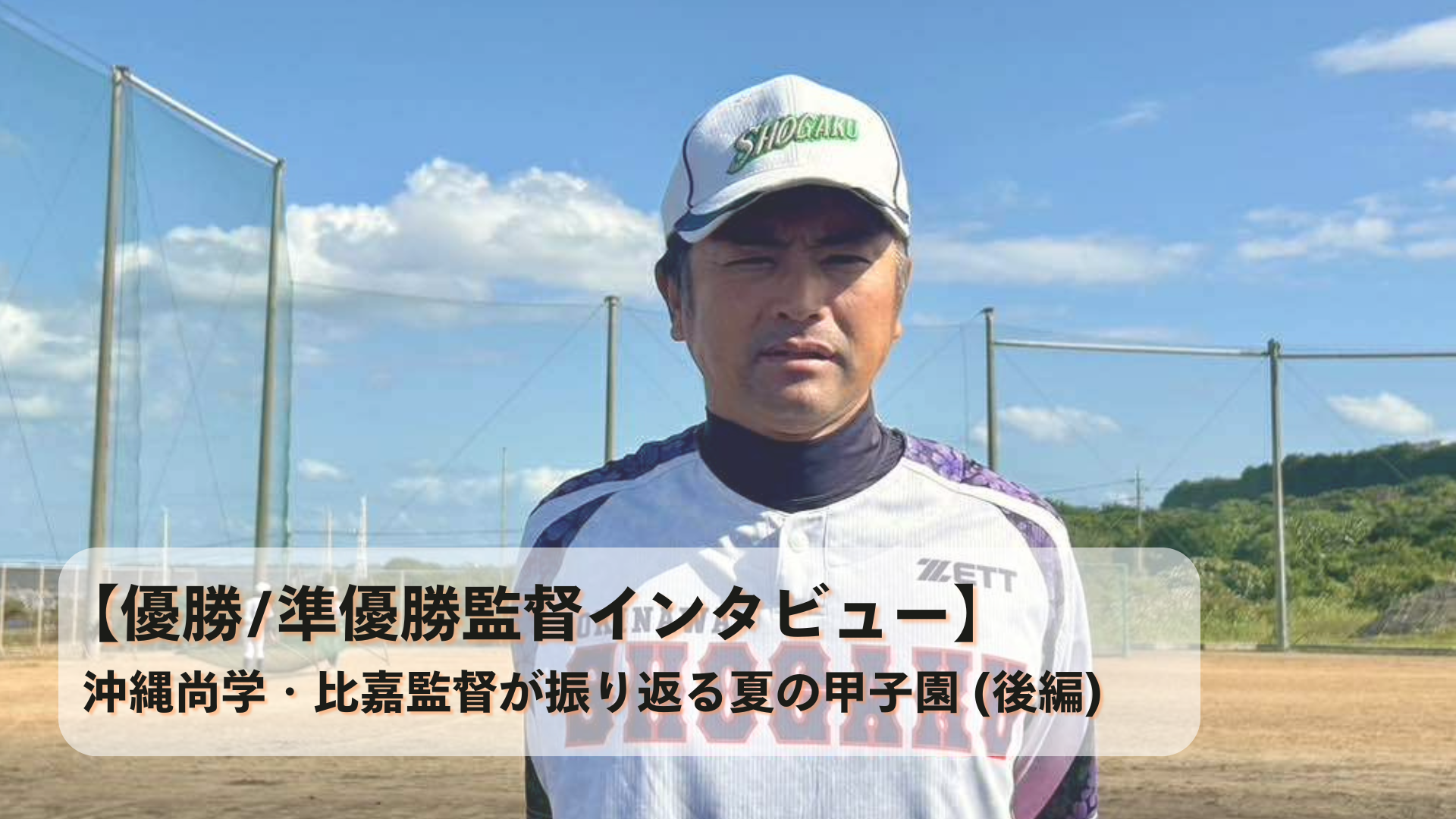

(※本記事は前後編の後編。)

第107回全国高校野球選手権は沖縄尚学が初優勝を果たした。

守備の堅さの際立った優勝の背景には二人の投手の成長があった。左腕エース・末吉良丞と右腕・新垣有弦だ。そもそも投手育成に定評のあった比嘉公也監督でもあったが、今年はその育成力に加えてもう一つの最新機器の存在があった。

”球種を捨てる勇気”を可視化

甲子園の大会中の取材で口にしたのは弾道測定分析器・ラプソードの存在だ。

ラプソードは投手で言えば、ボールの球速はもちろん、回転数や回転軸、回転効率、変化量、リリースの位置などを詳細にデータ化してくれる。データサイエンスの存在は今となってはプロ野球選手など多くの選手が活用しているが、沖縄尚学でも取り入れている。

比嘉監督がラプソード導入の経緯をあかす。

「うちの卒業生で亜細亜大から阪神に入る時に岡留英貴が『何か寄贈できるものはないですか』と聞いてくれたので、ラプソードをお願いしました。彼は入団4年目になりますかね。ラプソードを導入するだけではなく慶大の先生を読んで勉強会などをして、数値はこういうところを見てるんだ・こういう数字を目指せばいいんだ、というのをピッチャーたちと共有しました」

データサイエンスの活用法は人それぞれだ。

今となっては主流でなくなりつつある回転数にこだわる選手もいるし、変化量に注視するピッチャーもいる。あるスライダーが得意な投手の特徴を解剖して、それを真似る投手など様々な活用の仕方がある。

沖縄尚学では主に二つの方法でこの機器を活用した。

一つは試合で使用する球種を明確にすることだった。比嘉監督はいう。

「ブルペンで投球を見ていると、選手はスライダー、カット、カーブ、と言っていろんな球種を投げているんですけど、僕からするとどれも同じに見えるんですよね。一つくらい捨てればいいと思うんですが、本人たちからすれば違うっていうんですよ。ところがラプソード上の数値では曲がりや落ち幅がほどんど変わらないっていうのが出てくると納得してくれる。色々投げるのをやめてストレートを磨こうかという話になります」

本人は違う球を投げているつもりでは事実とは異なる。同じような軌道で変化量であるなら、違うボールに特化した方がいい。自身のボールが可視化されることにより自分がどういうスタイルで勝負していくのかというのが明確になっていくのだ。見た目、感覚だけでは、本当の姿にはならない。そうすることで大きな成長が生まれる。

末吉・新垣がそれぞれ持つ特殊なスライダー

エースの末吉の数値はスライダーを磨いたことで大きく成長した。

「末吉の成長はスライダーの球速が速くなったことと回転数が良くなったことが大きいと思います。これは数値上でも出ています。ストレートの回転数は真上より少し腕の位置を下げると落ちるというんですね。でも、スライダーの回転数は逆に増すんですよ。末吉のスライダーはスピードが出たことでストレートとの球速差がなくなり、それでも横に鋭く曲がるので打者が振ってくれるようになりました。真上から投げた方が回転数は良くなるけど、球自体は良くなるわけじゃないという話はよく聞くんですけど、そこを大切にしました」

一方の新垣は特殊なスライダーが武器になった。

「新垣の場合は逆に上から投げるんですけど、縦のスライダーに特徴がありました。落下成分が数値でもすごく出ています。上に浮き上がりながら曲がっていくみたいな。そういう曲がり方をするので、武器になりますよね。ラプソードを使ってデータお化けのような選手もいますけど、選手の心が動くというか。それを感じることができました」

人より特筆しているということが指揮官にも本人にも自信の裏付けとなったという事実は斬新だろう。過去には考えられなかったことだ。2番手投手の育成こそが今回の優勝に繋がっているが、ラプソードで大きく成長したと言えるかもしれない。

好不調の差を数値化する

次の活用法は「好調を知る」という点だ。

「不調の時にも役立ちました。計測を何度もしているとラプソードで測っていなくても、回転数がどれくらいかなどのイメージができてくるんですね。そして何かおかしいなと思った時に計測してみると、リリースの位置がズレていたり、好調時と変化がある。だったら、そこを直してみようかといろんなドリルをする。3日間くらいしっかり練習をしてまた計測する。そういうものには非常に役立ちますね」

ここには自分の特徴を知るというのがポイントになる。なんとなくの「好調」ではなくて数字を通した「好調」。それを知ることによって、偶然ではない自身のメカニズムが出来上がるということである。「回転軸がおかしいのはなぜか、手首が寝ているからだ」。選手がそんな会話をし始めているという。

不調の理由がわかればそれをただ直すだけでいい。「僕の目だとラプソードを見なくても大体は想像がつくんですけどね。でも、選手には数値が説得力にもなるので」と比嘉監督は苦笑いをする。比嘉監督の中では想像することでも、選手にはハマらない時がある。それが数字を通して伝えることで、選手たちは調子を整えていったという。

比嘉監督によれば、紅白戦などの実戦でもラプソードを使うようにしているという。理由は、ブルペンでの投球との誤差は必ず生まれるからであり、時に起きる「プルペンではいい投手」というのを少なくするためだ。

時に「数字オタク」も存在する。練習をして、ある程度の数値を獲得するが大事なことはその数値をマウンド上でどう生かすかにある。どれだけ球速が速くても、それを厳しいコースに投げ込まないと意味はないし、配球を気にした時に数値が落ちてしまうのであれば、ブルペンでの数値もあまり意味をなさない。

昨今ではこうした傾向は少なくないと感じる。パーソナルトレーナーなどが選手を育成して選手の能力を引き出す。しかし、試合ではなかなかうまくいかなかったりする。なぜそうなるのかとなるが、実は、ブルペンとマウンドとの乖離があるからなのだ。

だからこそ「甲子園でも数値を知りたい」と比嘉監督はいう。

現状、甲子園には最新の機器が装備されている。プロ野球では広く活用されているが、甲子園大会の期間中は使用していない。「データで傷つく選手もいる」。そうした意見が世間では言われているが、実際の数値を知ることによって活路を見出せる選手が生まれ、投手の成長に繋がっていくだろう。

高校野球の取材をしていると比嘉監督のように、情報の網をはりめぐらし、最新機器をうまく活用している指導者がいる一方で、メディアも含めてこうした情報に疎いという人も少なくない。今年の夏の甲子園ではラプソードの話を比嘉監督に尋ねたが、重ねて質問をする記者がほとんどいないというのが現状だ。

最新機器の活用こそが高校野球を大きく変える。

沖縄尚学の優勝はそういったメッセージ性もあったのかもしれない。

改めて感じた数字の大切さ

また、比嘉監督はこうしたデータなどを通して、数値や単純な目標設定に「数字」を使うことは高校生にとって大きいとこう語る。

「僕は今まで甲子園に臨む前に何勝しようとか、目標を作ったことがなかったんですね。今年はセンバツ前に、沖縄尚学の勝利数が26と聞いて、その時に初めて目標を立てたんです。30勝するぞ、と。甲子園で勝つということを、もしかしたらいつもの年以上に意識をして取り組んだ年じゃないかなって思うんです。数字とか点数とか具体的なものを表示してあげることが必要なこともあるんだなと。これからも145キロを出す投手を5人出そうとか言って取り組ませようかなと思っています。大きく育つことと勝つことが同時並行でできるのが一番いいと思うので、数値的な目標設定をしたいですね。何かの目標をつくって、チームづくりをしていきたいと思っています」

昨年のチームの立ち上げ当初。比嘉監督は「バックを守る野手がほとんど残っているので、後は投手力だけ」という目算のもとスタートしたという。投手が育ったことで優勝に繋がった。そこに最新機器の大きなアシストがあった。これほど分かりやすく機器を使いこなし、優勝したチームはなかった。情報のデータ化が進む中でこれまでとは一味違った優勝と言えるかもしれない。

(取材/文:氏原英明、写真:中島大輔)