日本野球科学研究会では、野球競技の普及・発展のために科学的研究を促進し、情報を指導現場と研究者間で活発にすることを目的として活動しています。

Homebaseでは、日本野球科学研究会運営委員会代表である平野裕一氏が研究会で発表された研究を元に、指導現場で広がって欲しい情報をご紹介いたします。

投手の手から放たれたボールに働く力は重力と空気からの力です。重力は常に鉛直下向きに働いてボールを落としていきますが、空気からの力はボールにかけたスピンによって様々な向きに働いて様々なボールの動きを生み出します。

直球を投げる時にはボールの進む向きと直角に回転軸をつくって多くのバックスピンをかけようとします。この向きの回転軸で多くのスピンをかけると、ボールを上に持ち上げる空気からの力が大きくなるからです。

「ホップする」ボールとよく言われますが、いくら多くのスピンをかけても決してホップすることはありません。重力によるボールの落ち分よりは落ち方が少なくなるだけです。大学生投手の直球がホームまで来た時に、スピンのないボールに比べると平均29cm落ち方が少なかった(Jinji & Sakurai, 2006)と言われています。

そしてこのスピンを多くするにはボールを浅く握る、人差し指と中指の間を狭くすると効果的と言われています。

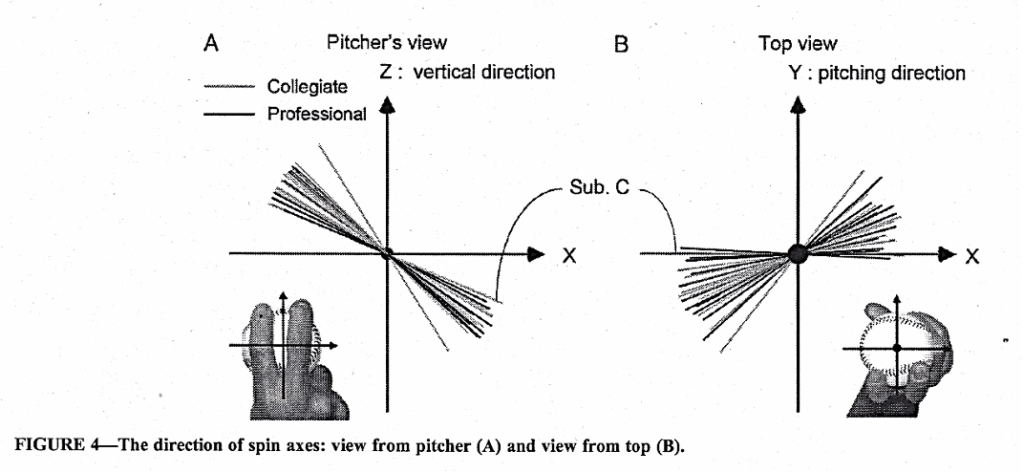

日本の大学生とプロ野球の投手が直球を投げた時の回転軸は、右投手が捕手方向を見て右下がり平均32°(下左図)、上から見ると進む向きと直角よりは1塁側が平均19°前向き(下右図)でした(Nagami et al., 2011)。回転軸を進む向きと直角にするのは難しく、こうした回転軸の傾きのおかげで直球はほとんどシュートします。

「伸びる」ボールと言われることがありますが、これは初速と終速の差が小さい、減速の少ないボールのことです。このボールのためには進む向きと逆向きに空気から受ける抵抗力を少なくすればいいのです。

空気をかき分けて進む、つまり回転軸がホームのほうに向いたスクリューのようにスピンするボールにすれば抵抗力は小さくなって減速は小さくなります。

しかし、そうしたスピンをかけてボールを投げようとするとボールを押す力は小さくなって速さは犠牲になってしまいます。減速が少なくてもボールが遅くなるのでは打者を苦しめられません。

スピンを変えて空気からの力で横に曲げたり、縦に落としたりと投手はボールを動かしますが、肝心なのは「練習していないボールの動きに打者は弱い」ということです。