全日本野球協会(BFJ)が主催する2023年度の野球指導者講習会が1月20・21日、オンラインで実施された。捕手編では、NPB実働21年の野口寿浩氏が講師を務めた。

(文:白石怜平)

4球団を渡り歩き、NPB実働21年の野口寿浩氏

野口氏は習志野高校(千葉)から1989年ドラフト外でヤクルトに入団した。98年開幕直後にトレードで日本ハムに移籍すると正捕手となり、2000年には規定打席に到達し打率.298をマークした。

02年オフにトレードで阪神に移籍し、この年の優勝に貢献。当時の星野仙一監督が「野口が影のMVP」と評価するほどの活躍を見せた。08年オフにFA権を行使し、横浜(現:DeNA)に移籍。肩の故障もあり10年限りで現役を引退した。

以降は野球解説者や少年野球の指導者を経て、17年から2年間ヤクルトでバッテリーコーチを務めた。現在は野球解説者として活動している。

講師を務めた野口寿浩さん

講義の冒頭、他の講師同様に「僕の話すことが絶対ではありません」とし、「僕が現役時代こうやってきた・こんなやり方もあるよというのをご紹介したいと思います」としてスタートした。

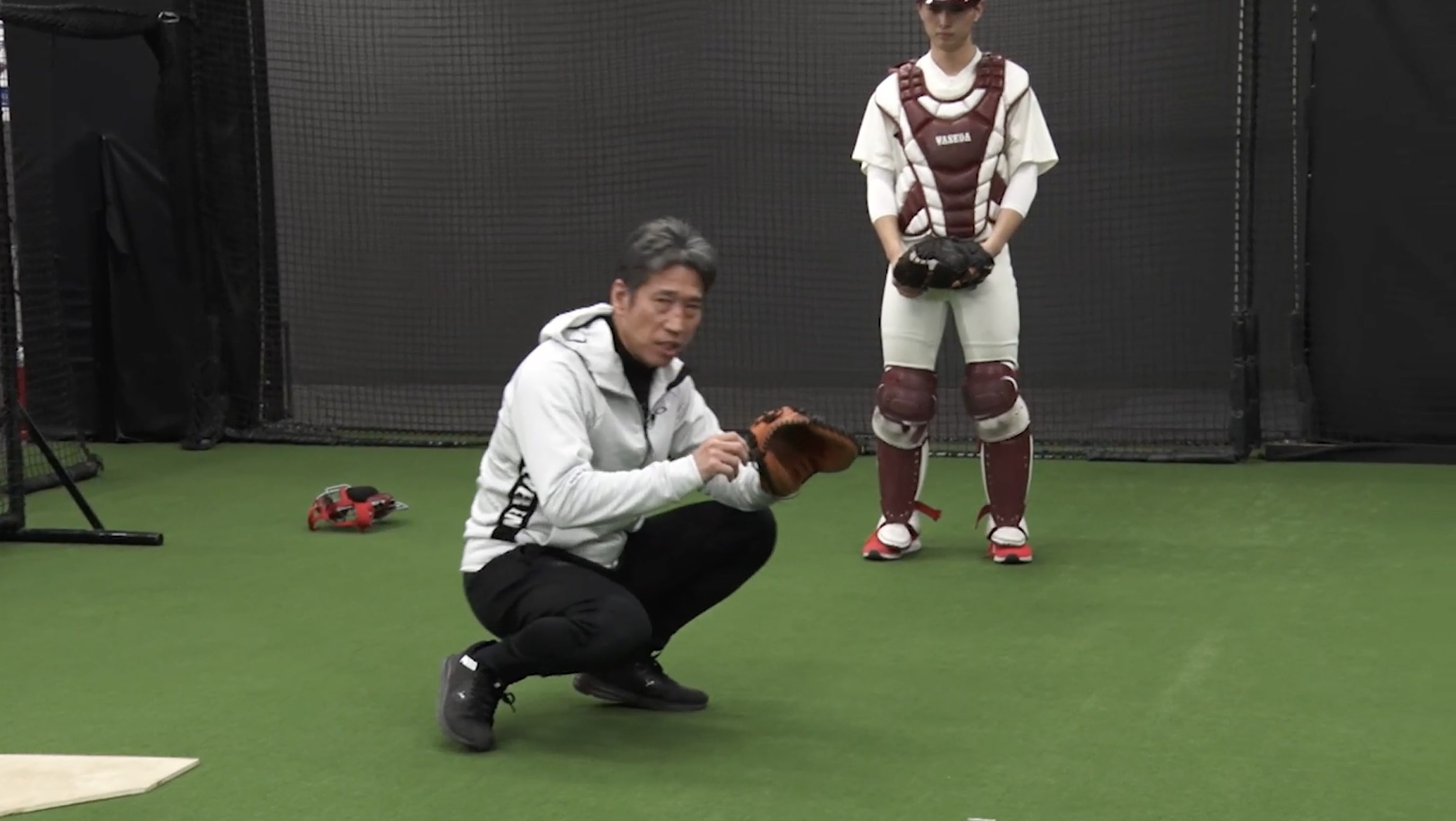

構えで大切なのは体の角度とミットの向き

捕手としてまず、大事なのは構えだと説く野口氏。その理由を2つ示した。

「自分が捕る準備をすることと、投手が投げやすいようにしてあげること。なので、正しく構えることを身につけてほしいです」

ここで学生選手に登場いただき、実演を交えながら解説した。

「構えにおいては、体を反りすぎないことです。踵に体重が乗りすぎると、低めの球や高く抜けた球への反応が遅れてしまいます。重心はつま先にかかって頭が突っ込んで行かないように気をつけてください」

体が反りすぎないよう構え方を解説した

よく聞かれるのが足幅だという野口氏。構えとは大きく違う方面にボールが行ってしまっても対応できる幅は人それぞれ。なので、決まった幅はないとした。

続いてミットの向き。捕りやすい形でいいとした上で、野口氏がベストと考える向きを明かした。

「ミットのウェブがあって、人差し指の付け根が上に向く位置がいいと思います」

さまざまなボールに対応するため、ミットを上に向ける

ただ、上に向きすぎると脇が締まりすぎて柔軟な動きがしにくくなるため、動かしやすい位置の中でのミットの向きだと補足した。

ミットを縦気味に構えることによるメリットについて、具体例を用いてさらに加えた。

「例えば、右打者に向けて外れる球はストライクではない球が多いです。そうなると捕ることが優先になります。であれば縦目に捕った方が捕りやすいです」

縦向きで構えるメリットを詳しく説明した

構えの最後ではコンビを組む投手が大きく構えるのが投げやすいか、その逆なのはコミュニケーションをとって合わせてほしいと話した。

ブロッキングでは”力を抜くこと”

続いてはブロッキング。ここで強調しておきたいことを先に述べた。

「右手は絶対にミットの後ろに隠してください。右手が少しでも出ていると、ボールが指に当たって骨折の恐れがあります。指導者の方は怪我防止のためにも必ずお願いします」

怪我を防ぐためにも投げ手はミットに完全に隠す

また、ブロッキングにおける体の向きとして、少し体を丸くする姿勢で受けると野口氏は言う。

「正面から真っ直ぐバウンドして当たってくれればいいですが、少しバウンドが変わって横になった際に体が真っ直ぐ向いていると、ボールは横に逸れてしまいます。これを少し丸くしておくことで前に落とすことができます」

ワンバウンドの球を前に落とす方法を伝えた

実際にボールが来た際にどう反応すればいいか。まずは隙間をつくらないために飛ばず、体を落とすイメージで止めることと説いた。合わせて練習方法についても示した。

「ベルトのあたりを優しく押してあげてください。脱力して膝から落ちる感覚が分かります。強く押すと体が大きく前に行ってしまうので、当たったボールもどこまで弾むか分からないですし、ランナーも進塁してしまいます」

力を入れずにベルトを軽く押してあげる

野口氏は力を抜くことを強調した。それはなぜか、理由をこのように説明した。

「ワンバウンドが来た時に力をグッと入れるケースを見ますが、そうなると体が固くなるので、ボールは弾みます。力を入れると体を反ることになるので、ボールが横に弾んでしまいます。なので、息を吐いて体を丸くすることで力を抜く必要があるのです」

ブロッキングの考え方として野口氏は”結果が全て=ランナーが進塁しない”だと語る。その結果を出すためのベストな形をここで説明してくれた。

スローイングの優先順位と速く投げる方法

最後の項目はスローイング。よく問われるという、優先順位についてから開始した。

「①正確に・②速く・③強くです。いくら強い球を投げても投手みたいに振りかぶって投げたらアウトになるチャンスは少ないですし、いくら捕ってから速く投げても逸れたら野手がタッチできないです。

まずは二塁ベースに入った野手がタッチできる位置(※下図参照)に投げること。それを速く・強く投げることです」

まずはタッチをしやすい位置に投げることが必要である

小学生を教えている指導者に向けては、捕る・握る・投げるを順番にマスターし、間のタイムラグを削っていくのが大事とした野口氏。ここからは、各段階ごとで解説に入る。

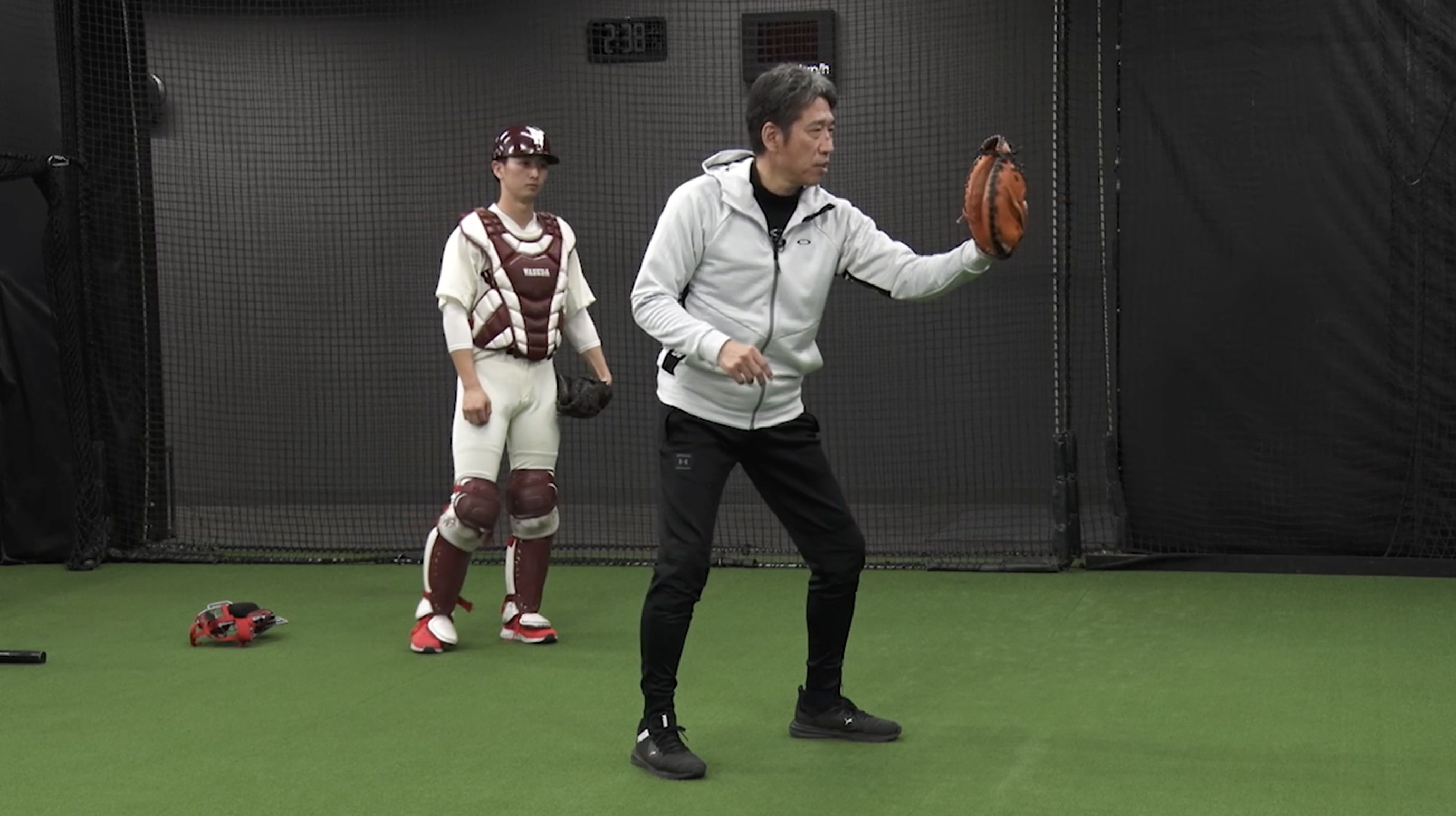

実演で見せたのは”動から動”。静から動の場合、動き始めに時間とエネルギーを使う。そのため、動きながらスローイングに入ることで時間は削れると説いた。

そのための練習として、足踏みをしながら捕球に移る方法だった。ここでは下半身の動きから説明した。

「右足を動かすためにはまず左足に体重がかからないと動かないです。座った状態からでも同じです。一度左にかかって動き出した方が右足の動きがスムーズになります」

左足に体重をかけることでスムーズスな動きにつながる

左足に体重をかけたあとは右足の動きへ。野口氏はこう続けた。

「前から来たボールを前に投げ返すので、自分も前にステップします。右左足が後ろに入ってしまうと体が揺さぶられてしまいます。なので、投げたい方向に右足は出してください」

右足を前に出すことで前に投げられる

盗塁を刺すには1/100を争う世界。スローイングでの時間を削減する方法はまだある。続いては上半身の使い方についての解説に入る。野口氏は腕を回さない方が速いとし、回すことによるデメリットを示した。

「腕を回すということはミットが下を向いてしまいます。そうなると右手は空を向くので、位置によって握り替えがしにくくなります」

ミットを上に向かせることで握り替えがスムーズにできる

ヤクルトでのコーチ時代、ミットが下を向く捕手は握り替えのミスが多かったと語る野口氏。ミットを縦にすることで、手をボールのところに向かっていきやすいことを実演で説いた。

「捕ってからミットを縦に回してトップをつくる。そこから右足を踏み出して投げる。これが一番速く投げる方法だと考えます」

正確かつ速く、強く投げる方法を解説した野口氏。約30分の講義のあとは、後半30分でオンラインでの質疑応答の時間が設けられた。一人ひとりの質問にここでも真剣に耳を傾けた。