多種多様な研究発表は、今後の野球界発展の礎となる。

2013年に発足した日本野球科学研究会は、現在、運営委員長を務める平野裕一氏をはじめ10人の野球関係者が発起人となり、立ち上がった学会である。

この研究会の目的は、目的は野球競技の普及・発展に寄与するために、

(1)野球競技に関する科学的研究を促進すること

(2)会員相互および内外の関連機関との交流を図り親睦を深めること

(3)指導現場と研究者間での情報の流動性を高めること

と定められている。

設立から9年が経った現在では、約330名の正会員、賛助会員が参加する学会となっている。この研究会で重要なイベントとなるのが、研究発表を行う大会だ。

第1回から今回に至るまで各回にテーマに即した数々の研究結果が発表されてきた。2年ぶりに開催された第8回大会は、2021年11月27日、28日の2日間にわたって行われた。

今回のテーマとして「― 社会,日々の生業(なりわい),そして野球 ―」を掲げ、5つのシンポジウム、2つの教育講座、総会、ポスター発表(情報交換会)が金沢星稜大学で行われた。コロナ渦の影響もあり実際の発表およびオンラインでの開催となった。

初日は、「スポーツ科学とテクノロジーを活用したZ世代の選手育成法 -スマートフォンアプリ「nextshot」がフライボール革命を加速させる!」をテーマにした教育講座からスタート。その後開会式が行われ、最初の研究発表の場となるシンポジウムが開かれた。

トップバッターとして研究発表を行ったのは、林卓史氏(朝日大学保健医療学部健康スポーツ科学科准教授)。慶應義塾大学野球部の助監督も経験した林氏は、現在注目されている“データ”に着目した「野球における定量的データをもとにしたサポート」をテーマに研究結果を披露した。

2番目に登場したのは、岡室憲明氏(金沢星稜大学人間科学部助教)。陸上の十種競技で活躍した経験を持つ岡室氏は、複数の陸上種目に挑む競技を経験した中で、得意競技だけを向上させるのではなく、全種目で高い能力を発揮するにはどうすればいいかを考えていたという。

そんな自身の経験を土台にした「多様な動作形態が内在する競技におけるコンディショニング能力の向上」というテーマの研究成果を発表した。この研究は、投げる、打つ、捕る、走ると複数の動作を行う野球にも大きくつながることを解説し、聴衆の興味を引いた。

初日の後半は、今大会の会場となった金沢星稜大学の卒業生・宮下和真氏が、教育講座として、2020年度石川県内高等学校の野球部所属3年生を対象に調査した「新型コロナウィルス感染拡大防止措置が高校球児の進路選択に与えた影響」を発表。

その後、1日目最後の情報交換の場となる一般参加者によるポスター発表へと移る。ここでは、モニターに映し出される研究発表を見ながら代表者に質問していくディスカッションが行われた。

鳥取の強豪校として知られる鳥取県立米子東高校の監督・選手も参加。2017年から19年の夏の甲子園大会の全スコアをもとに「前の回の守備内容が、次の回の攻撃に影響するのか」という野球の流れをテーマにした研究内容を参加者に説明していた様子が印象的だった。

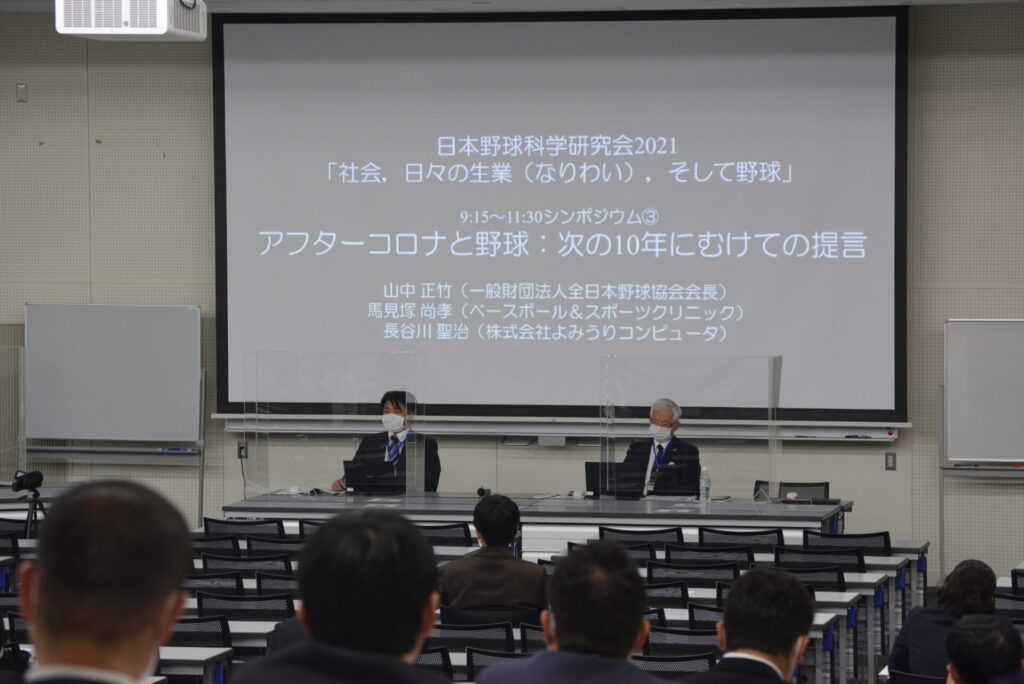

2日目は、「アフターコロナと野球:次の10年にむけての提言」をテーマに、全日本野球協会会長の山中正竹氏、株式会社よみうりコンピュータの長谷川聖治氏、ベースボール&スポーツクリニックの医師である馬見塚尚孝氏がシンポジストとなり、独自の見解を含めて、さまざまな意見が交わされた。

その後、筑波大学硬式野球部監督の川村卓氏が「地方公立高校におけるチームビルディングとタレントの保護」をテーマにした研究を発表。本テーマでは、大船渡高校元野球部監督の國保陽平氏が登壇し、千葉ロッテマリーンズで活躍する佐々木朗希投手をどのようにして育てたかを語った。

今大会最後の研究発表は、いわきスポーツクラブ(いわきFC)アカデミーアドバイザーである小俣よしのぶ氏。「社会構造から考える育成とトレーニング原理 -育成年代の指導現場から得た知見に基づき-」と題し、発足から7年でJ3昇格を果たしたいわきFCの事例を含め、育成システムについて語った。

今回は、他競技からヒントが得られる発表もあり、どの研究も興味深いものが多かった。今後も野球界発展のためにどのような研究発表がされるか野球科学研究会に注目していきたい。