2023年1月〜2月にかけて行われた2022年度 野球指導者講習会/BASEBALL COACHING CLINIC(略称:BCC)は、一般財団法人全日本野球協会(BFJ)と一般社団法人日本野球機構(NPB)の共催で実施されている。この講習会は、野球競技の指導者及び指導者を目指している方に対し、科学的に裏付けられた理論と貴重な実体験から得た知識を学ぶ機会を提供することを目的に、プロ(NPB)とアマ(旧全日本アマチュア野球連盟~現在のBFJ)の共催事業として毎年開催されてきたが、今回で28年目の開催となる。

Homebaseでは、2022年度BCCの必修である各講座の内容を抜粋し、BCCを受けられなかった方やBCC受験後も勉強し直したいという方向けに、いつでも読み返しができるようテキスト記事として掲載する。

今回は講座名 〜心のトレーニング〜 についてリポートする。

講師:立谷泰久

本記事では、国立スポーツ科学センター(JISS)心理グループ認定スポーツメンタルトレーニング上級指導士である立谷氏がメンタルトレーニングの重要性をパフォーマンスとメンタル状態の関係性や各スポーツの最適なメンタルの状態からお伝えをする。また、メンタルトレーニングは選手のみならず、指導者にとっても重要な活動となるため、今後の指導現場において、本日の学びをぜひ活用いただけたらと思う。

スポーツメンタルトレーニングとは、アスリートをはじめとするスポーツ活動に携わる者が、競技力向上ならびに実力発揮のために必要な心理的スキル(自己コントロール能力、リラックス能力、自信、集中力など)を習得することを目的とした、スポーツ心理学の理論に基づく体系的で教育的な活動である。

この定義にある通り、スポーツ活動に携わる者は選手だけでなく、指導者やチームスタッフも対象と考えており、選手はもちろんのこと、指導者、スタッフもよりパフォーマンスを発揮する必要がある。

アスリートは、メンタルトレーニングを行うことで、競技力向上やアスリートの実力を発揮するために自己コントロールやリラックス能力、自信、集中力などの心理的スキルを身につけることができるのである。

パフォーマンスと緊張・興奮状態の関係

パフォーマンスを発揮するためには、メンタルトレーニングが大切であると立谷氏は以下のスライドを用いて説明した。ピークパフォーマンスに照準を合わせ、理想的な心理状態を保つ訓練が必要となる。

各種スポーツ技能の最適な覚醒・興奮・緊張水準

競技種目によって、ピークパフォーマンスを発揮できる緊張・興奮状態の度合いは異なる。以下の図では、アーチェリー、野球、ウエイトリフティングの三種類の競技におけるパフォーマンスと緊張・興奮状態の関係を示している。それぞれの種目でピークパフォーマンスが発揮できる緊張・興奮状態の度合いが異なることが分かる。

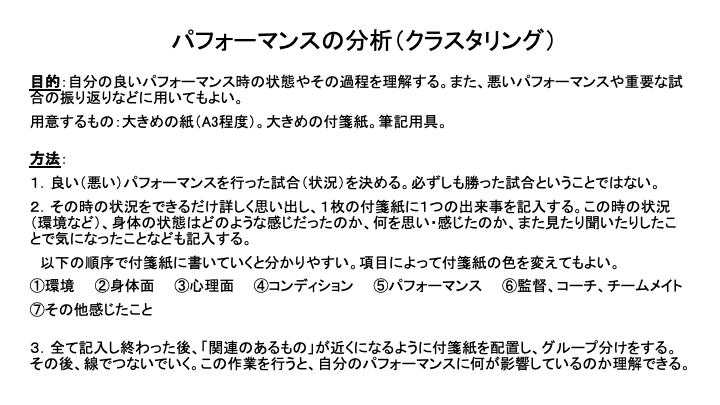

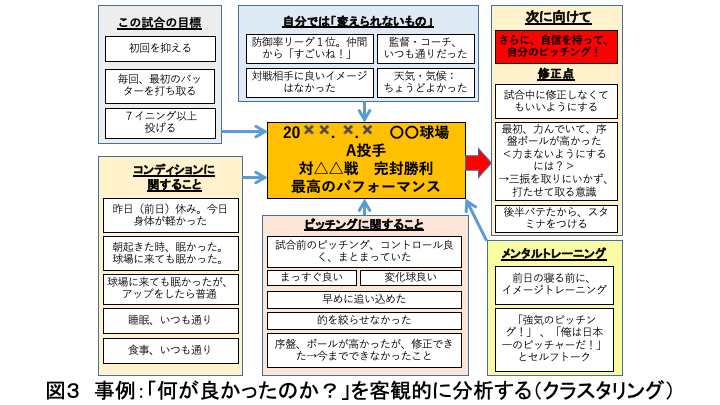

パフォーマンスの分析

競技中のパフォーマンスを分析する際には、クラスタリングという方法が用いられることが多い。指導者の皆さんにはあまり耳馴染みがない言葉ではあるが、心理の世界ではよく使用される手法である。クラスタリングを行うことで、選手は自身のパフォーマンスに影響を与える要因を客観的に把握し、改善点を見出すことができる。

そうすることで自身の強みや課題を正確に把握し、効果的なトレーニングやアプローチを行うことで、パフォーマンスの向上を図ることができる。分析方法や詳細事例は以下の画像をご覧いただき、参考にしていただけると幸いである。

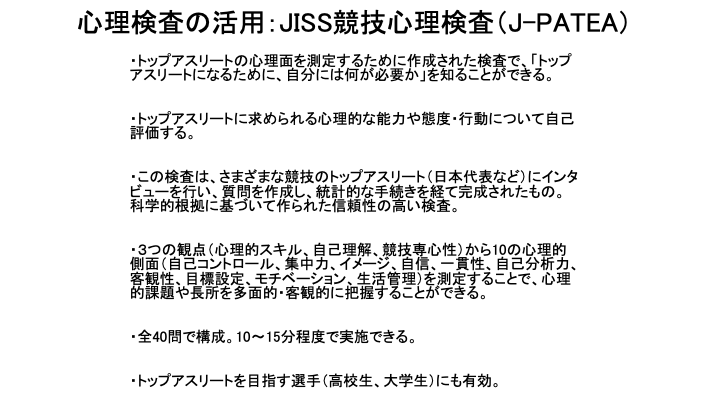

心理検査の活用

国立スポーツ科学センター(JISS)は立谷氏を中心に、JISS競技心理検査(J-PATEA)というトップアスリートになるためには何が必要かを知ることができる検査を開発した。これによって選手は、自身の心理的状態を客観的に把握し、必要な改善点を見出すことが可能になるという。

選手は検査を通じて自己理解を深め、パフォーマンス向上につながる具体的なアクションを取ることができる。心理経済学の活用は、選手が自身の心理的側面を理解し、それを改善するための効果的な戦略を見つける手助けとなる。

また、立谷氏からメンタルトレーニングの手法について具体的な説明があった。いくつかご紹介するので実践する際には参考にしていただきたい。

① 呼吸法

・腹式呼吸:吸うときには、お腹がふくらむように大きく鼻から吸い込む。吐くときには、お腹がへこむようにゆっくりと鼻と口から息を吐く。そして、吐くときには吸うときの倍くらいの時間をかけてゆっくりと息を吐く。例えば、5秒かけて吸ったら10秒かけて吐く。

・暗示呼吸:腹式呼吸にプラスの暗示語とマイナスの暗示語を加えて行う。吸うときには「太陽や大空などの大きいものを吸い込む。やる気・勇気・元気・自信を吸い込む」というようにプラスのものを吸い込む。吐くときには、「不安、恐れ、迷い、緊張、ストレスなどマイナスなものを吐く息ともにぜんぶ吐いてしまう」というようにマイナスのものを吐く。

② 暗示放尿

暗示を添えながら、用を足す。「身体の中の嫌なものがおしっこと一緒に出ていき、とってもすっきりする」と唱える。実際に用を足すので、生理的にもスッキリする。

③ セルフトーク

自己暗示。自己会話。自分を奮い立たせるような言葉やリラックスできるような言葉を、「心の中で言う、声に出す」ということを行い、気持ちを切り替える。

④ 動作・姿勢を変える

動作・姿勢を変えることによって、気持ちを変える。気持ちが落ち込んでいる時は、目線が下がり猫背気味になってしまう。そのような時に「胸を張る、肩を開く、目線を上げる」こうすることによって積極的な気分に変わる。歩き方も堂々としたものになる。

⑤ 「フォーカルポイント」を作る

フォーカルポイントとは、「気持ちを切り替えるポイント」を作っておくことを言う。例えば、試合会場に行ったら、競技場から見える「国旗」をフォーカルポイントと決める。緊張したり、あがったり、不安になった時に、「国旗」を見たら、気持ちが落ち着くというようにする。

⑥「筋弛緩法」-リラックス法-

筋肉を収縮させたあとに弛緩させ、リラックス感を得るもの。簡単な方法としては、両肩を首につけるように8割程度の力を入れてあげる(数秒間)。次に、吐く息と一緒に一気に力を抜く。そのときの「力が抜けた」という感じを肩から腕にかけて感じる。この感じが「リラックスした状態」である。

⑦ リフレーミング(ものの見方・考え方を変える)

物理的に同じものを見ても、心理的に感じることは違う。同じ物(量)を見たときに、「もうこれしかない」と思うか、「まだこんなにもある」と思うかは、個人やそのときの状況で変化する。この「感じ方、見方、考え方」を良い方向へ変えていく。

上記で説明した技法に加えて、「イメージトレーニング」もよく行われている。イメージトレーニングを通じて、自身のパフォーマンスをイメージし、実際の競技における成功体験を想起することで、自信や集中力を高めることができる。イメージトレーニングは、選手のメンタル面を強化し、競技中のパフォーマンス向上に貢献する重要な技法なのである。

イメージトレーニングの方法では以下の2つが紹介された。

① 最高のパフォーマンスを思い出し、分析する

これまでの競技の中で、「最高のパフォーマンスを発揮した時のこと」を思い出す。「パフォーマンスの分析」を行うと、より良い。この分析したものをイメージトレーニングに用いる。

② 映像を用いる

目的に応じた映像を準備する。フォームの修正であれば、目指すフォームの動画が入っている映像を観る。また、最高のパフォーマンスを発揮したい場合は、最高のパフォーマンスを発揮した時の映像を見返し、その時の感覚や気持ちを思い出す。

実施する際の注意点もまとめているので、下記図を参照しながらまずは実践してみることをお勧めする。

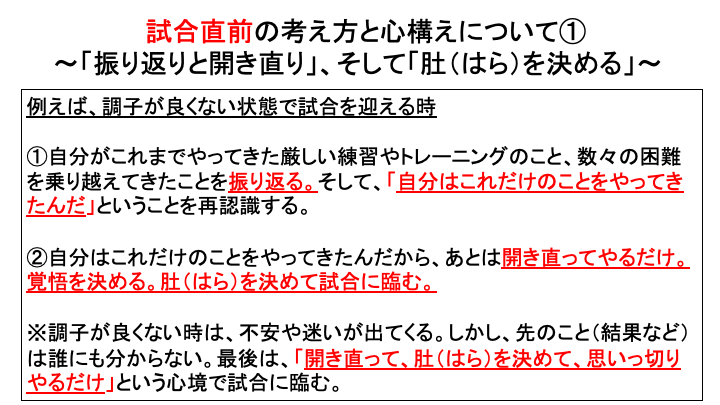

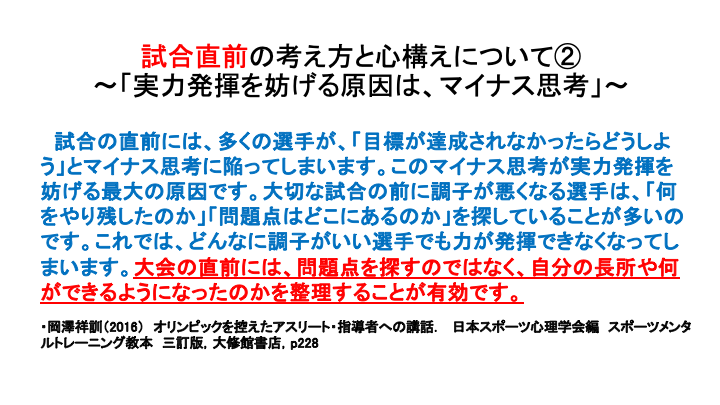

試合直前の考え方と心構え

立谷氏は競技直前における選手の考え方や心構えについて紹介した。

・振り返りと開き直り

・肚を決める

この2点を意識することで、調子が良くない状態で試合を迎える時でも「開き直って、肚(はら)を決めて、思いっ切りやるだけ」という心境で試合に臨むことができる。

また、マイナス思考は実力発揮を妨げる原因になると立谷氏は話した。指導者の声かけ一つで選手のパフォーマンスは変わっていく。下記図で整理をしている考え方と心構えをまずは指導者自身が身につけられるようにしていくことが望ましい。

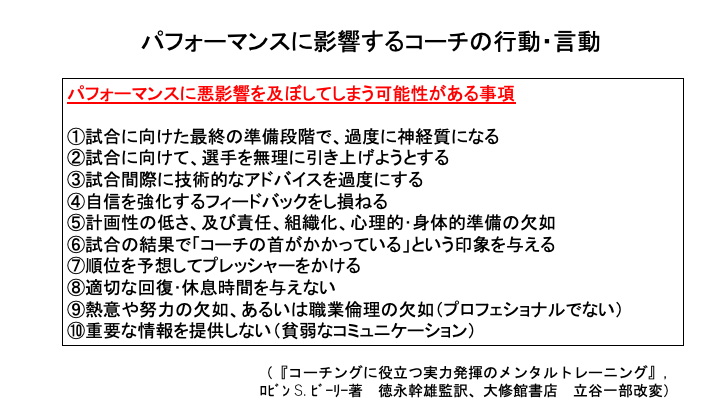

パフォーマンスに影響するコーチの行動・言動

コーチの行動や言動が、選手のパフォーマンスにどのように影響を与えるかについて説明を行った。コーチは、選手のメンタル面をサポートし、ポジティブな環境を提供することで、選手のパフォーマンス向上に貢献することができる。選手とコーチのコミュニケーションや信頼関係の構築が重要となってくる。

うまくなる、強くなるためには、○○と○○が必要

立谷氏は、選手を木に例え、選手がうまくなる、強くなるために必要な要素について説明をする。

① まず小さな木から大きな木に成長するには、精神力(心)、技術、体力、栄養などの習得が欠かせない。

② 次に、上手くなる・強くなるには主に「心・技・体」を効率よくトレーニングをする必要がある。

・心:メンタルトレーニング技法の習得など

・技術:監督やコーチからの指導

・体力:科学的トレーニング法などの導入

・栄養指導を受ける

・トレーナーやドクターなど、様々な方からの指導・サポートを受ける

③ しかし、「効率のいいもの」を導入する以前に、もっと大切なものがある。それは、木の幹の部分に当たる、選手の姿勢が、何でも吸収するという「貪欲な姿勢と行動」であるということが重要である。

④ さらに「心・技・体」の成長、そして「幹」を支えるものは、「根」の部分に当たる。それは上手くなりたい・強くなりたいという「情熱」である。

⑤ この「情熱」を養うには、「哲学」を持つことが大事である。この場合の「哲学」とは、自分がどのような人生を送りたいのかということだと立谷氏はいう。

「どのようなアスリートになりたいですか?」「どのような人生を歩みたいですか?」

これらの問いの答えが自分自身の「情熱」につながる「哲学」である。

⑥ すなわち、小さな木から大きな木へ成長するだけでなく、幹や根を太く、深く成長させるには「情熱」と「哲学」が必要である。情熱と哲学があることで、幹の何でも吸収するという「食欲な姿勢と行動」が生まれ、「心・技・体」の効率的な習得に繋がり、より大きく成長できるということである。

指導者は選手をサポートし、適切な環境を提供することで、選手の成長や成功に貢献することが求められる。これらの要素が組み合わさることで、選手や指導者が成長し、パフォーマンスを向上させることができるため、ぜひ活用していただきたい。