2023年1月〜2月にかけて行われた2022年度 野球指導者講習会/BASEBALL COACHING CLINIC(略称:BCC)は、一般財団法人全日本野球協会(BFJ)と一般社団法人日本野球機構(NPB)の共催で実施されている。この講習会は、野球競技の指導者及び指導者を目指している方に対し、科学的に裏付けられた理論と貴重な実体験から得た知識を学ぶ機会を提供することを目的に、プロ(NPB)とアマ(旧全日本アマチュア野球連盟~現在のBFJ)の共催事業として毎年開催されてきたが、今回で28年目の開催となる。

Homebaseでは、2022年度BCCの必修である各講座の内容を抜粋し、BCCを受けられなかった方やBCC受験後も勉強し直したいという方向けに、いつでも読み返しができるようテキスト記事として掲載する。

今回は講座名 〜日本野球の歴史〜 についてリポートする。

講師:長久保 由治 BFJ事務局長

本記事は、BFJの長久保事務局長から日本野球の歴史について、テーマとポイントを絞ってコンパクトに説明された内容に基づく。本記事をご覧いただき、現在の日本の野球団体の関係図、日本野球史の始まり、野球統制令と戦後の組織づくり、そして野球界の国際化について理解を深めていただけると幸いである。

▼日本の野球団体について

まずは下記図をご覧いただきたい。年代やカテゴリーに分かれて様々な団体が協力し合って今の野球界が成り立っていることが分かる。

日本野球史の始まり

1872年にアメリカ人教師のホレス・ウィルソンが日本に野球を伝え、1878年には国内で初めての野球チームである新橋アスレチッククラブが組織された。その後、旧制高等学校の学生たちを中心に野球が広がり、1896年に行われた旧制第一高等学校と横浜外国人クラブの試合をきっかけに全国の中等学校に野球が拡大したと言われている。

▼学生野球の隆盛

1903年には初めての早慶戦が開催され、1906年には旧制高等学校(現在の大学教養課程)同士の対抗戦(一高対三高)が始まり、全国に野球人気は高まった。また1915年には夏の甲子園大会が産声をあげ、1924年には春の選抜大会、1927年には企業・クラブチームによる都市対抗野球も創設されている。

いずれの大会も現在の高野連や日本野球連盟という競技団体が設立したものではなく、甲子園大会・都市対抗野球ともに、新聞社が事業として野球大会を起こしたことが特徴である。事業予算があり、当時としては最も進んだメディアである新聞社には広報機能が兼ね備えられていたわけで、大会の発展に拍車をかける格好となった。

一方、子どもたちに野球を楽しんでもらいたいという鈴鹿栄らの尽力で1918年に軟式ボールが誕生し、子どもたちが安全に野球を楽しめる条件が加わった。ボールメーカーは自社の宣伝・拡販も兼ねて各地で大会を企画・開催。様々な世代が野球をプレーできる状況が一気に広がった。

当時の大学生たちがリードした野球の普及は、新聞社主導による全国大会の開催と軟式ボールの登場といった要素が重なって、瞬く間に全国へと野球ブームは拡大していった。

▼学生野球の黄金時代

1930年前後は学生野球の黄金時代と呼ばれた。選抜高等学校野球大会の優勝校にはアメリカ遠征が贈られ、六大学の優勝校にも海外への祝賀旅行があったという。1929年は世界恐慌の年だったが、選手たちには当時の大卒初任給の約2倍の支度金が支給されたという記録も残っている。

当時の早慶戦はとりわけ大人気で観客が球場から溢れてしまうといった事態が起こるほどであった。そのため1931年には明治神宮野球場の収容人数を増加させるべく拡張工事を行ったが、その費用のすべては東京六大学連盟の積立金で賄われたという。工事費は当時の金額で55万円(参考:同年の日本体育協会(現JSPO)の年間財源は1万3,377円)かかった。スポーツの統括団体である日本体育協会とくらべると東京六大学野球連盟の事業規模の大きさが分かる一つの事例である。

野球統制令と戦後の組織づくりについて

1930年前後は、上記の学生野球だけではなく小学校の野球においても学校を休んでまで試合に興じる熱狂的な状況が広がっていった。

こうした状況に対し、学業への懸念を抱いた文部省が1930年10月に学生野球の健全化のために統一団体の必要性を訴え、統制の必要性が議論されることになった。

1931年には文部省の要請に基づき、各カテゴリーで組織された日本野球協会設立協議会が設立された。しかし、東京六大学関係者は協議会の参加には消極的で、全国的な統一団体の設立には至らなかった。そして、ついに1932年3月28日、文部省は野球統制令を発令し本格的に国家による野球活動への介入が始まった。

この野球統制令では、学業への影響を懸念した文部省が、小学校、中等学校、大学、および高等学校のカテゴリーごとに規制事項を定めた。例を挙げると、小学校では学校長の承認のない大会への参加や宿泊を伴う大会への参加が禁止され、中学校や高等学校では全国大会を夏の甲子園と春の選抜大会に限定し、地方大会や府県大会も年1回の開催に制限された。また、大学及び高等学校に関しては入場料の徴収と収支の内容を文部省へ報告し承認を得ることが義務付けられた。

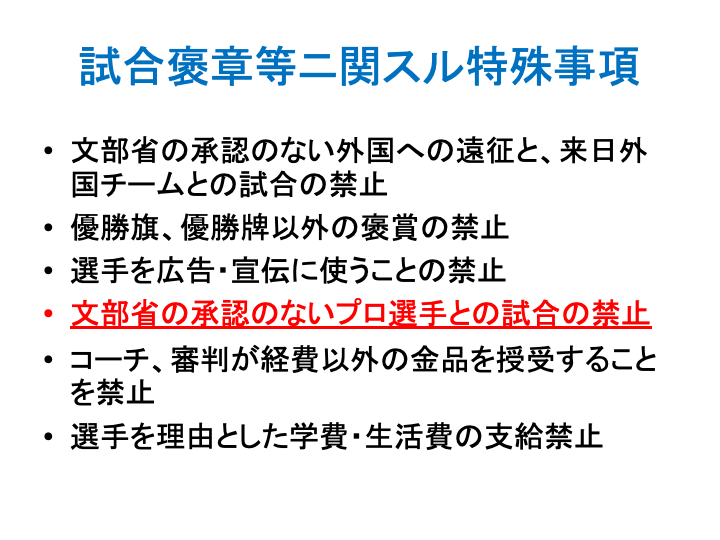

その他、試合褒賞に関する事項についても具体的な規制内容が盛り込まれた。

▼プロ野球の誕生

学生野球を対象とした厳しい統制令は皮肉なことに学生を終えた選手によるクラブチーム同士の試合の活性化を生み出し、結果的にプロ野球の誕生へ繋がった。1934年、読売新聞社は、1931年に続いて2回目のアメリカ大リーグ選抜チームを招聘、そのチームと対戦した日本チームが母体となって、大日本東京野球倶楽部(現在の巨人)を結成、プロ野球の礎が築かれた。これが日本プロ野球のスタートであり、1936年には7つの球団が誕生し、プロ野球リーグが成立した。

同時期、軟式野球も戦時下の影響を受け、ゴム不足からボール製造に対して規制がかかった。1938年には旧型軟式ボールが統一され、1940年には業界整理のもと、日本軟式野球製造株式会社という会社が設立された。しかし、1943年になると第二次企業整備などの影響も受け、工場が廃止になり結果的に軟式ボールの製造が中止されることとなった。

▼戦後のスポーツ政策と学生野球

戦後、文部省の指示によりスポーツ政策が変わり、学生野球も統制令の影響から脱し、自主的に再組織化を目指した。学生野球側は統制令廃止に向けた動きを開始し、学生野球指導委員を組織し、1946年には日本学生野球協会を設立した。

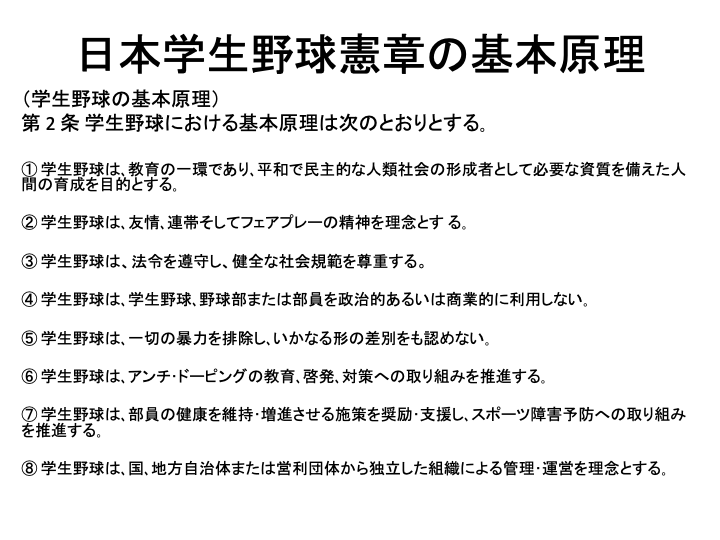

この学生野球協会が、統制令解除(1947年)後に自主的な運営を目的として制定したのが学生野球憲章で、1950年に制定された。学生野球憲章では、学生野球を教育の一環とし、友情、連帯、フェアプレーの精神を理念とし、法令遵守、健全な社会規範尊重、政治的・商業的利用の排除、暴力と差別の排除、アンチドーピングへの取り組みが強調されている。

また、学生野球協会では特徴的な仕組みがある。組織内に審査室という機関を設置、基準要綱に違反する行為に対処できる制度が整備されている。コンプライアンスの必要性が問われる現代においてもこの仕組みは継続されている。

▼アマチュア野球の動き

現在は「JABA」と呼ばれている日本野球連盟は、1949年に実業団野球地方連盟を統合し、戦後の統括団体である日本社会人野球協会として発足されたのがルーツである。そして、1976年に国際野球連盟へ加盟。1985年には名称を日本野球連盟に変更し、1987年には日本体育協会にも加盟。1990年には財団法人として認可を受けた。

軟式野球を統括する全日本軟式野球連盟は、1946年に創立され、日本体育協会に加盟、1953年に財団法人として認可を受けた。2012年には公益財団法人に移行。特筆すべきは、天皇賜杯、高松宮賜杯、高円宮賜杯という宮家から下賜された優勝杯を競う大会を運営している点にある。

日本野球連盟と全日本軟式野球連盟は、先に述べた野球統制令の影響を受けなかったこともあり、それぞれ独自の道を進んできた。

野球界の国際化について

▼日本アマチュア野球協会の結成

1954年にアジア野球連盟の設立に伴い、アジア選手権が始まった。国際大会の窓口という役割として日本アマチュア野球協会が結成された。この組織は日本学生野球協会と日本社会人野球協会双方で役員を構成した。1954年のアジア選手権で八幡製鉄が2位になり、国際試合への参加が始まった。そして、1964年東京五輪の際には、野球が公開競技として実施されることとなった。

しかし、1966年には日本学生野球協会と日本社会人野球協会との間に意見の相違が見られ、日本学生野球協会が日本アマチュア野球協会から脱退する事態が発生。

両協会それぞれの思いをもとに日本アマチュア野球国際委員会が新たに設置された。1980年には日本で世界アマチュア世界選手権が開催され、国際試合への選手団派遣や海外チームの受け入れなどが行われる中で、1985年には野球がオリンピックの正式競技として採用され、1990年には全日本アマチュア野球連盟(全日本野球協会の前身、現在のBFJ)が設立された。

▼野球界での新しい動き

2024年パリ五輪では、野球が正式種目から外れるといった経緯もあり、国際的な地位を確立しているとは言い難い状況である。世界野球ソフトボール連盟(WBSC)では、野球やソフトボールといったダイヤモンドスポーツへのきっかけ作りとしてBaseball5が登場した。ボールさえあればプレーができるという手軽さから野球の普及率が低い地域でも広がっており、試合に必要な人数の少なさ、男女混合のルールといった理由もあり、現在国内外でも普及が広がっている。プレースペースも21m × 21mあれば試合が可能ということもあり、アーバンスポーツとしての価値が高まり、2026年(2022年大会が延期)のダカールユースオリンピックでは公式種目に追加されている。

▼最後に

冒頭の野球界の組織図での説明の通り、野球界は様々な団体や協会が集まって成り立っている。こういった背景からも多様性を尊重して、取り組みを行うことが大事であると長久保事務局長は説明していた。

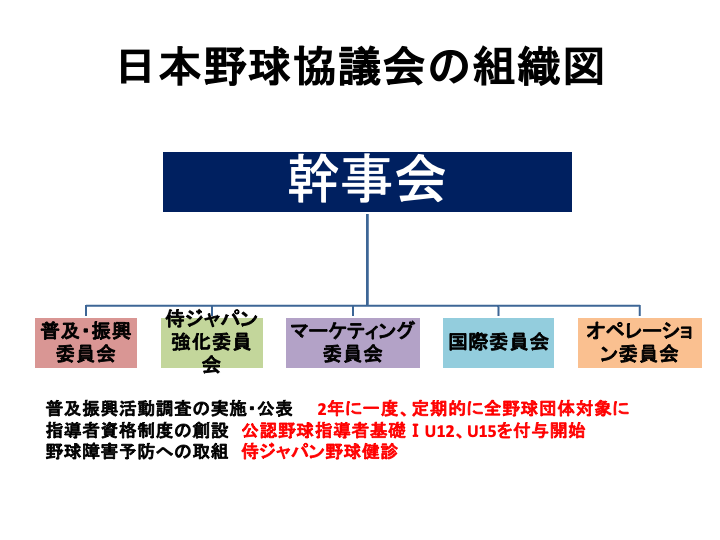

現在、野球界ではNPB(日本野球機構)とBFJが共同で日本野球協議会という組織を立ち上げている。この組織ではプロとアマチュアが一緒になって野球界の課題を解決するという狙いのもと、5つの委員会を設置し野球の普及・振興という大きな目的を果たすために議論が行われている。

本講義では組織から見ると、野球がどのような歴史のもと発展を遂げたのかを紐解くことにより、現在の組織構造を理解してほしいという、長久保事務局長の思いが込められている。組織の歴史は、野球をプレーする上では直接関係のないことかもしれない。しかし、野球に携わるものとして“日本野球の歴史”を知っておくことは現在、抱える野球界の課題を解決していくうえでも欠かすことのできない知識の一つと言えるだろう。自身の学びを深めると共に、自チームの選手にも伝えていただけると幸いである。