2023年1月〜2月にかけて行われた2022年度 野球指導者講習会/BASEBALL COACHING CLINIC(略称:BCC)は、一般財団法人全日本野球協会(BFJ)と一般社団法人日本野球機構(NPB)の共催で実施されている。この講習会は、野球競技の指導者及び指導者を目指している方に対し、科学的に裏付けられた理論と貴重な実体験から得た知識を学ぶ機会を提供することを目的に、プロ(NPB)とアマ(旧全日本アマチュア野球連盟~現在のBFJ)の共催事業として毎年開催されてきたが、今回で28年目の開催となる。

Homebaseでは、2022年度BCCの必修である各講座の内容を抜粋し、BCCを受けられなかった方やBCC受験後も勉強し直したいという方向けに、いつでも読み返しができるようテキスト記事として掲載する。

今回は講座名 〜技術のトレーニング〜 についてリポートする。

講師:平野 裕一

BFJ常務理事/法政大学 スポーツ健康学部スポーツ健康学科 教授

本記事では、法政大学 スポーツ健康学部スポーツ健康学科の教授であり、BFJの常務理事を務める平野氏がトレーニングにおける留意点やトレーニングの特性をお伝えした上で、トレーニングの方法や補助時のポイントをまとめる。今後の指導現場において、技術トレーニングを行う上での基礎知識として自身に落とし込んでいただけたらと思う。

トレーニングにおける留意点

そもそも人間には後天的に変わらない遺伝的な要素と、後天的に変わる身体的機能がそれぞれ存在している。スポーツパフォーマンスについて下の図で示されている計算式で表されることがある。

この数式を言葉で簡単に説明すると、スポーツのパフォーマンスは意欲をベースとして、エネルギーを集約させた状態で最終的に技術を介してパフォーマンスというアウトプットにつながっていくことになる。

身体を動かす際に身体の中では、脳からの指令が筋肉に伝わり、筋にあるエネルギーを利用して動作が生まれる。その動作に対する感覚に基づいた反応が中枢の神経系に戻っていく。そのため、技術のトレーニングでは筋肉からの反応フィードバックが重要となる。感覚や過去の運動の経験が影響してくる。

更に細かい流れの部分を補足すると、意欲に基づいた運動の指令が筋肉に行き、感覚が脊髄を経由して脳の小脳にも伝わっていく。小脳に感覚として戻ってきた情報は解析され、誤差が修正された指令が再び筋肉に行き、技術のトレーニングが進んでいく。この誤差が少なければ少ないほど、自分の思い通りに身体を動かせていることになる。

▼体力トレーニングの4大原理

体力トレーニングには4つの原理が存在していると言われている。「オーバーロード」「特異性」「可逆性」「適時性」である。この中での「特異性」「可逆性」「適時性」の3つについては、技術トレーニングに当てはまってくるため、これからそれぞれ説明を行っていく。

▼特異性について

アスリートの中には、「バランスが良い」「動きが柔らかい」といった共通した特徴を持つ人も多い、しかし新体操やバスケットボール、フェンシングなど、各スポーツにおいては特有の技術や動作が高い次元で求められる。このことを技術の特異性と呼ぶ。

▼可逆性について

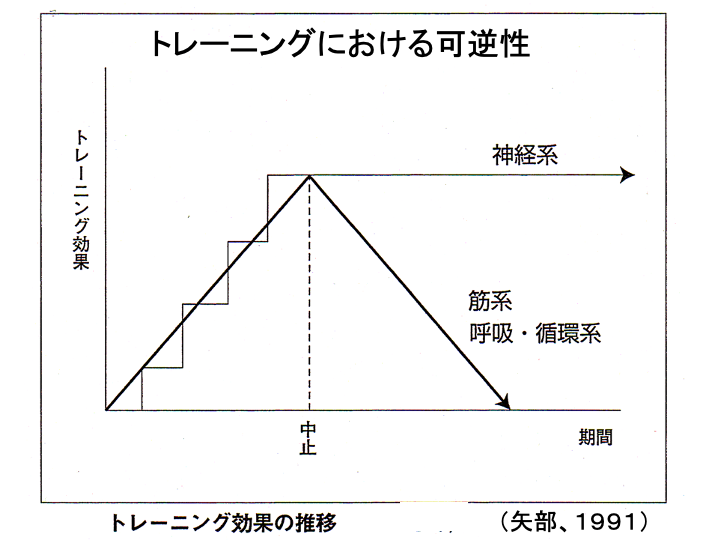

可逆性とは変化した際の状態から元の状態に戻ることを意味しており、可逆性が低いと変化した状態のまま残りやすく、高いと元の状態に戻りやすいことを言う。

技術のトレーニング(神経系)と体力のトレーニングを比較すると、技術のトレーニングは可逆性が低く、階段を登るように向上していき、トレーニングをやめても効果が残る傾向があると言われている。

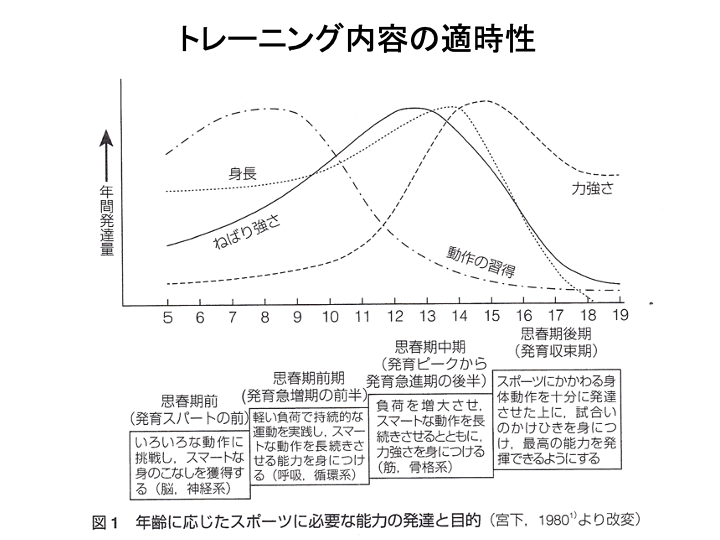

▼適時性について

下のグラフをご覧いただくと、身長、ねばり強さ、動作の習得、力強さそれぞれの項目において年間発達量が大きい時期にはずれがあることが分かる。今回のテーマである技術(動作の習得)に関しては、小学校低学年〜中学年の頃がピークとなっている。このことからも、早い時期から技術を高めるトレーニングを行うことが良いことが分かる。

その一方で、指導者は生まれ月による影響を考慮する必要もある。早生まれの子供たちにとっては、成長の過程で他の子供たちとの一時的な差があるが、年齢が上がるにつれてその差は縮まってくる。早生まれの子供たちの成長を見守り、身長の変化を定期的に測定して適切なサポートを提供することが大事となってくる。

▼思春期の特徴

思春期に入ると身体の成長や性差が生じ、不安定な心理状態が現れることが指摘されている。思春期においても技術トレーニングは重要であるが、「思春期の不器用」と言われる急激な体つきの変化に自分自身の運動感覚とのズレが生じることもある。指導者は、選手の身体のことを第一にして選手に寄り添うといった姿勢を持つことを意識していただきたい。

技術トレーニングの特性

前述の通り、神経系は幼少期のタイミングで最も発達すると言われている。しかし、心理的や認知的な準備が幼少期にはまだ十分に身に付いていないため、保護者や指導者などの周囲のサポートが必要である。幼少期に重要なのは多様な動作を経験させることであり、身体リテラシーを身につけることが将来のスポーツや身体活動の楽しみにつながっていくと考えられている。

▼トレーニング効果の現れ方

トレーニングの効果は下記のような3段階で現れると言われている。

・調整段階:確認・意識しながら動作を調整

・連合段階:感覚と運動が連合するが不安定

・自動化段階:意識せずに安定した動作

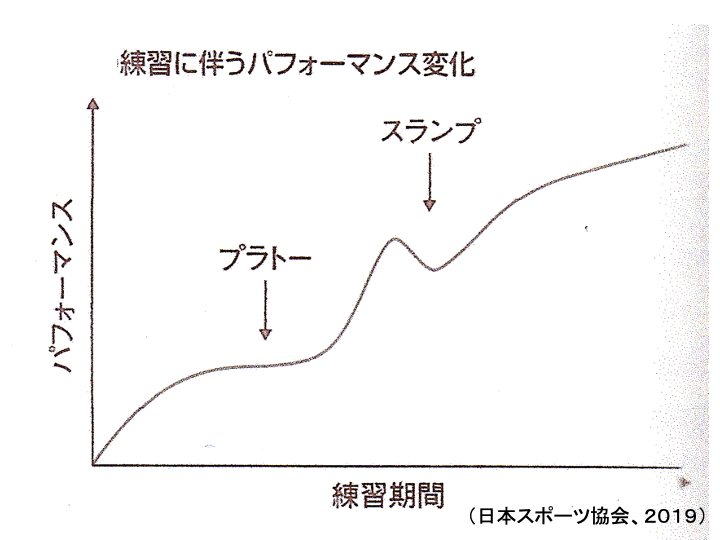

技術のトレーニング中には途中で伸び悩みやスランプが生じることがあり、選手、指導者共にそれぞれの段階を理解することが重要である。

技術のトレーニングを行っていく際には「プラトー(伸び悩み)」と「スランプ」という2つの段階があることを理解しておく必要がある。指導者は、それらの原因を見出し、改善を図る必要がある。疲労や動機づけの低下などが原因であれば、それらを改善することが求められていく。

技術のトレーニング後には、効果を定着させるために適度な休息が必要である。また、先ほどお見せしたグラフが示す通り、技術のトレーニングを中止しても効果は維持されるということを指導者の皆さんには理解していただきたい。

また、一度できるようになったことへのトレーニングは、それまでと同様の量を実施する必要がないということも、知っておいて損はない。効果を維持するためには適度な量の練習で十分であることが、数々の研究から示唆されている。

トレーニングの内容と方法

冒頭、平野氏は「子どもに対するトレーニングでは、面白さや興味を引き出す工夫が必要で、バラエティ豊かな練習が効果的である」と話した。例えば、指導者が言葉だけではなく一緒に身体を動かすことや、指導する選手の年齢によってはアニメや動物を模した動きの練習をすることも大事となってくる。

ある課題に対してのアプローチには変動練習、ランダム練習という手法も効果的である。例えば、素振りなどの練習に対しては、高さやコースといった変動練習が効果的である。一方、ボール回しやノックといった様々な動きがあるブロック練習では普段とは違う順序で行うランダム練習も効果的である。

トレーニングの補助

▼視覚の活用

人間は見て真似る能力を持っている。そのため、デモンストレーションや映像の活用が効果的となってくる。しかし、映像の活用をする上では指導者が注意すべき点がある。人間にとって映像の活用は効果的である反面、情報が過多になってしまうという難点がある。選手に対しては、何を見るべきなのか、どこを見るべきなのかをしっかりと伝えた上で活用することでより一層効果が出てくると考えられている。

▼イメージトレーニング

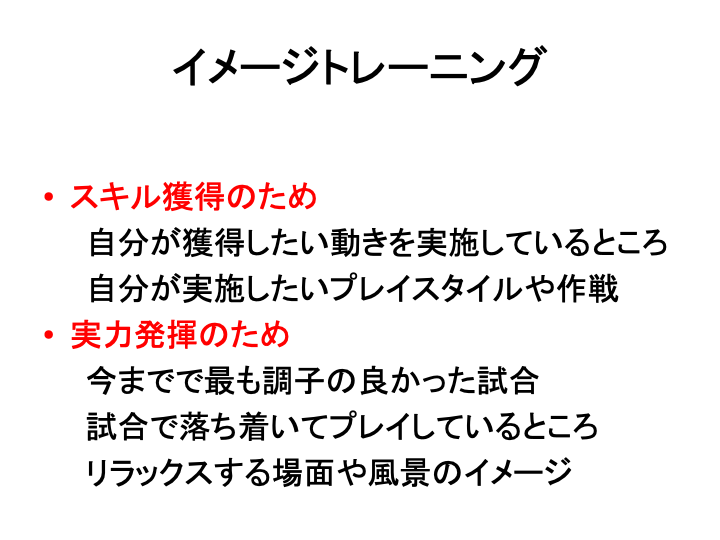

イメージトレーニングには、①スキルや技術の獲得②実力の発揮という二つの大きな目的がある。

スキル獲得においては、自分がしたい動きやプレイスタイルを実際の練習と組み合わせながらイメージすることが重要であり、筋感覚との一致が大事となってくる。実力発揮のためには試合での緊張感や興奮も一緒にして自分独自のイメージを作ることが有益であると言われている。

▼フィードバック

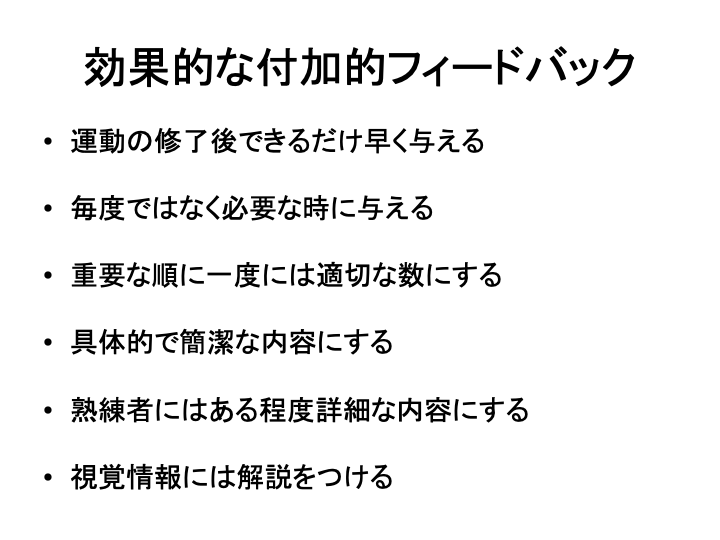

フィードバックは、内在的↔︎付加的フィードバック、身体の動き↔︎運動の結果のフィードバックと分けることができる。指導者に関連する付加的フィードバックでは下記内容を意識することが重要である。ぜひ参考にしていただきたい。

平野氏は講義の最後に指導者が注意すべき点、意識すべき点を下記のようにまとめた。

・技術のトレーニングには感覚が重要

・成長期の個人差、性差、思春期の不器用を考慮する

・選手の好奇心や探究心を高める工夫をする

・休息、練習の変容などで脳の働きを新鮮にする

・映像、イメージ、フィードバックで技術トレーニングの補助をする

本文でもお伝えしたように、技術トレーニングは 階段状であり一筋縄ではいかない、選手自身もそう感じるものである。選手の将来を預かる指導者は、選手それぞれの成長を見極め更なる上達をサポートできるように日々の学びを深めていただきたい。