1月20日・21日の2日間、2023年度の野球指導者講習会 (BASEBALL COACHING CLINIC)が行われた。

年に一度行われる本講習会では、カリキュラムに実技講習が組み込まれている。全4項目(投手・打撃・守備・捕手)に分かれ、かつてNPBで活躍したOBが講師を務めた。

本編は投手編として、杉山賢人氏による講義をお送りする。

(文:白石怜平)

指導者としての技量が高い=”引き出し”が多いこと

今回講師を務めたのは杉山賢人氏。杉山氏は1992年のバルセロナ五輪の日本代表として銅メダル獲得に貢献。

同年ドラフト1位で西武に入団後は主にリリーフとして活躍し、ルーキーイヤーから54試合に登板し新人王に輝いた。以降は阪神・近鉄・横浜(現:DeNA)と渡り歩き、01年限りで現役を引退した。

06年から楽天でコーチとしてのキャリアを開始すると、台湾や女子野球を経て、18年からの4年間は西武で投手コーチを務めた。22年に東北学院大学の投手コーチに就任し、現在に至っている。

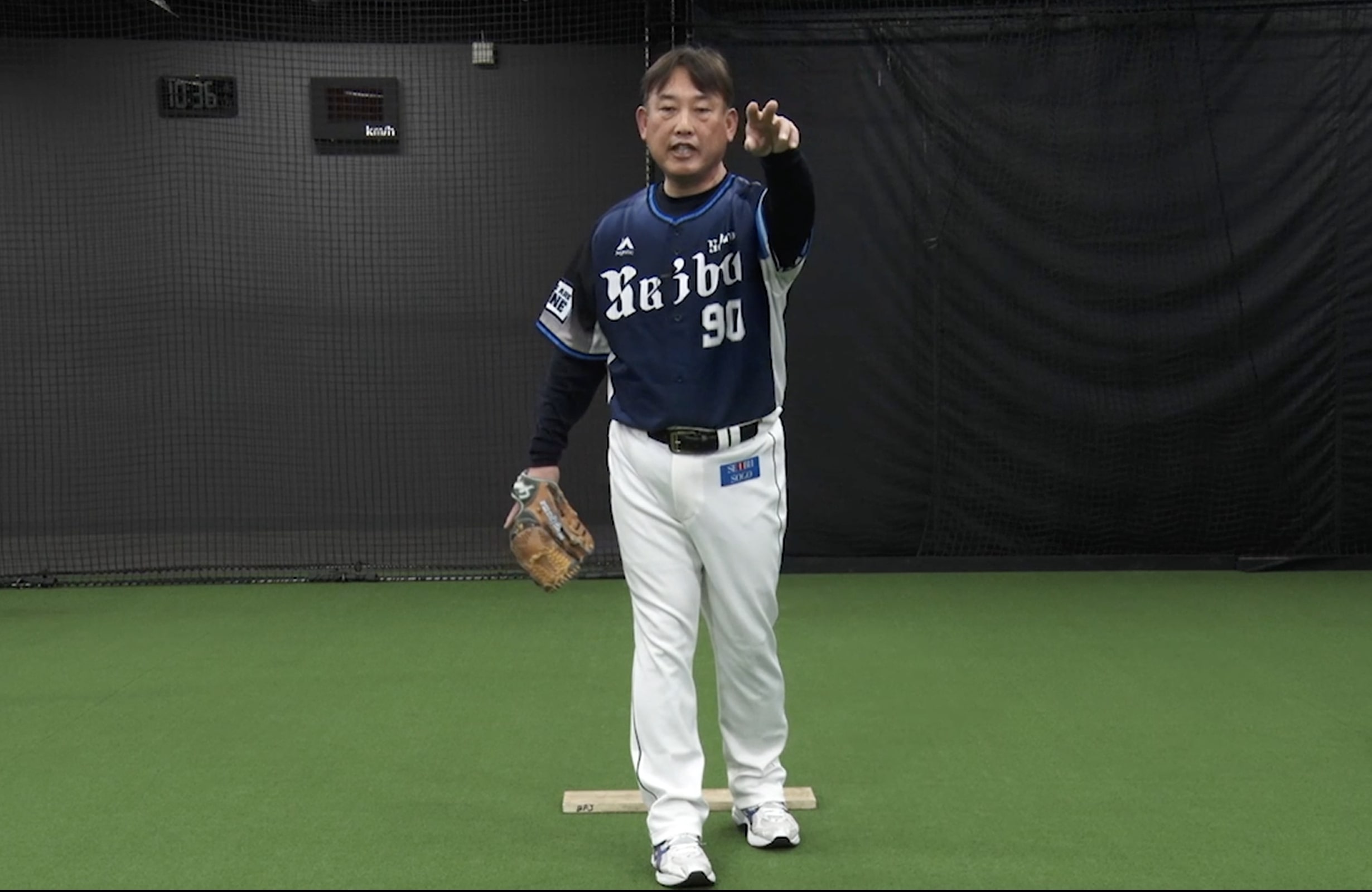

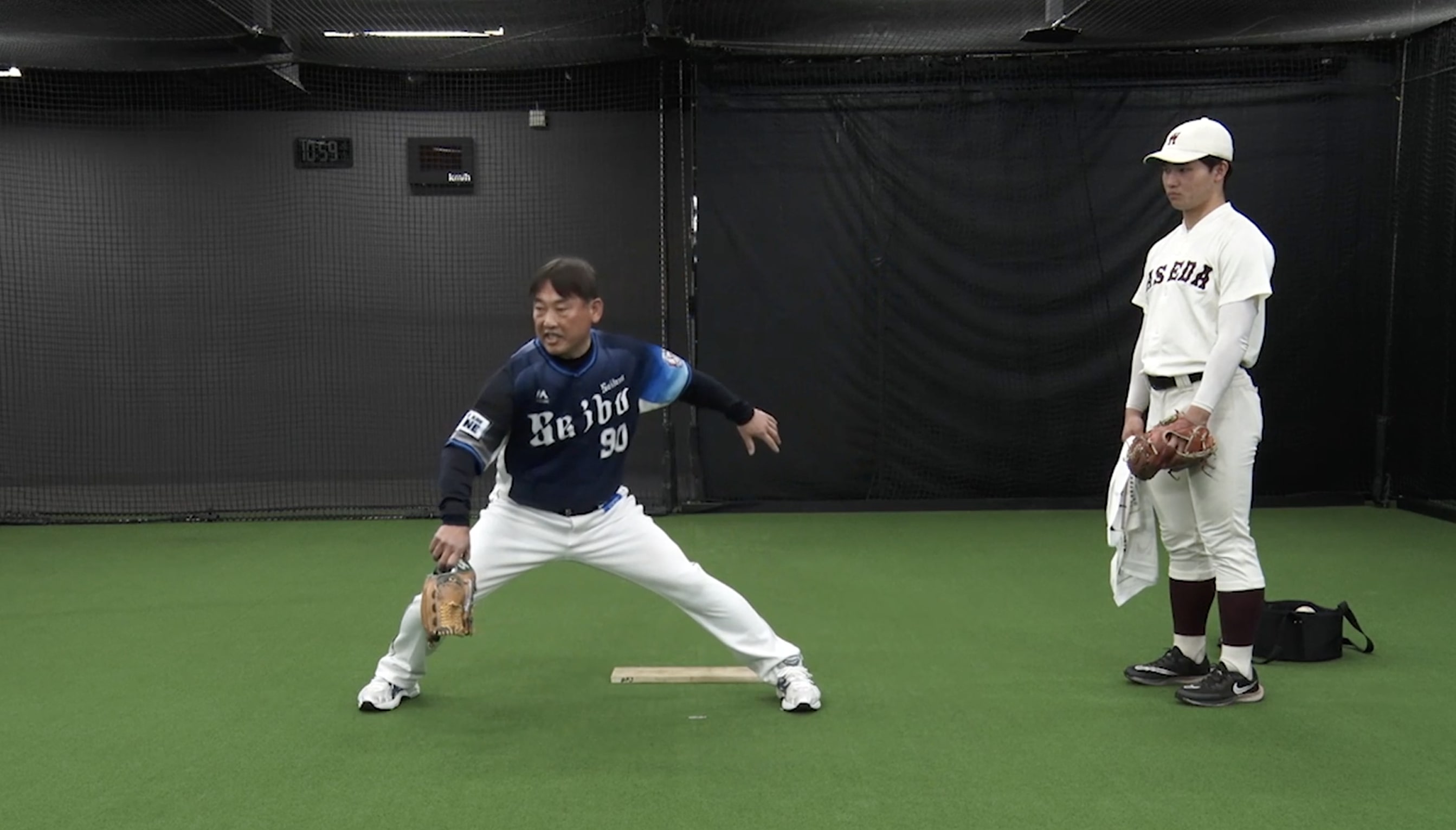

投手編の講師を務めた杉山賢人氏

杉山氏は冒頭、インターネットやYouTubeを通じて様々な理論や動作を見ることができることに触れ、

「〇〇がいい・悪いというのはないので、教える選手にとって何がいいのかの見極めをうまくできればいい指導ができると思います」とし、「これが絶対ではないです」と前置きした。

また、指導した内容の実践や指導者としての考え方ついては

「2週間、1ヶ月と続けてみて合わなければ違う方法を選択して行くことが必要です。お互いに密にコミュニケーションを取って行く。

また、教える側には引き出しが必要なので、それが多ければ多いほど指導者としての技量が高いということだと思います」と語った。

小学生には”投げる感覚”を養うことが大事と語る

“指先にかかる”ボールの投げ方

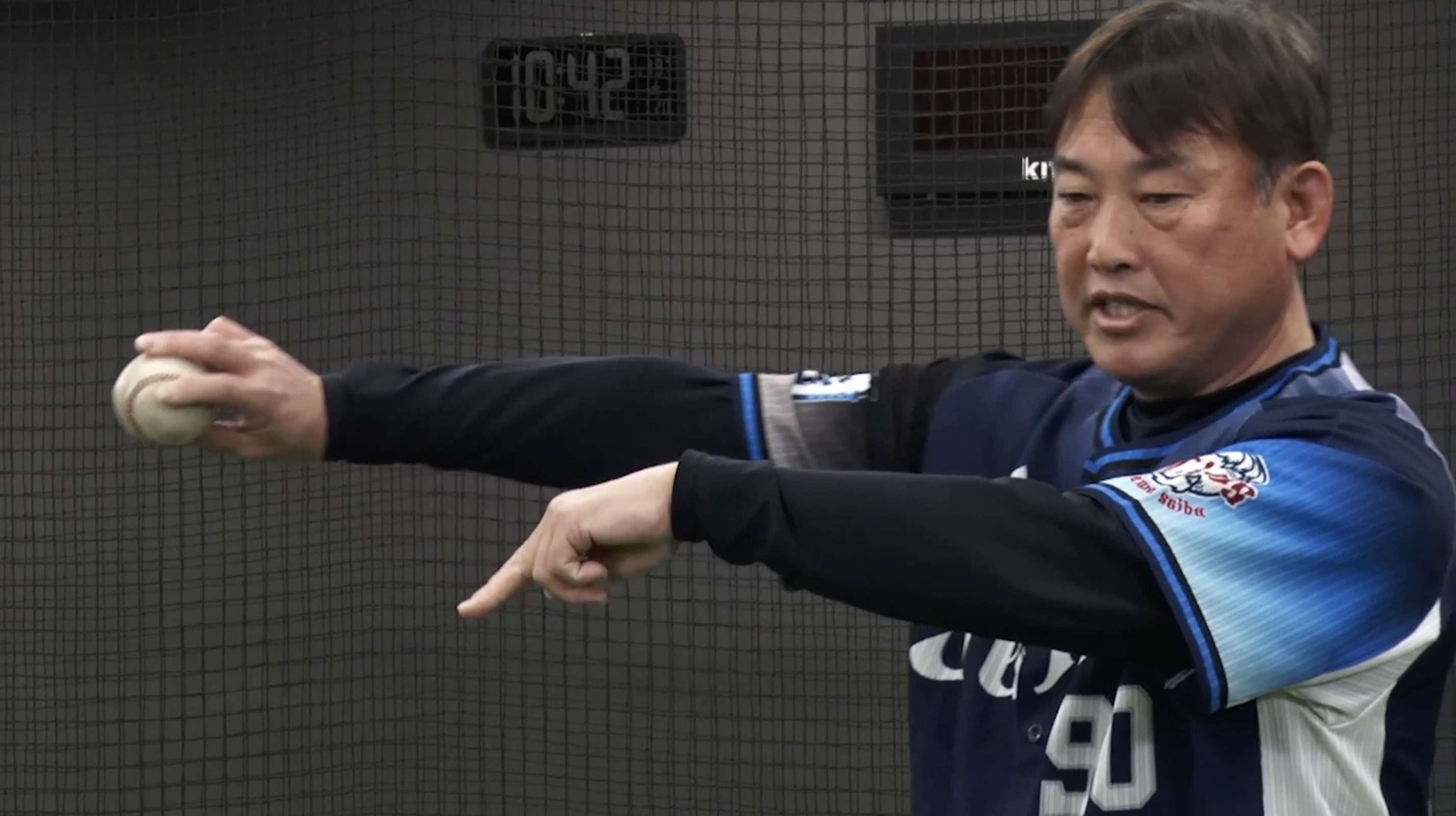

続いてのトピック、杉山氏はボールを手に取り、基本の握り方から解説した。

「ボールの縫い目の幅が狭い方が人差し指・広い方が中指。第一関節に縫い目が乗っていくとリリースするときにボールがしっかり”切れて”行きます」

ボールを“切る”ようにするための握りを説く

杉山氏は特に学生の選手から「ボールに指がかからない」と多く相談を受けるという。指にかかるための動作をこう続けた。

「投げるボールに対して、第一関節からそのままボールを押し出してしまう。指の先で引っ掛けて弾いていけるようになればスピンの効いたいいボールを投げられます」

押し出すのではなく、弾くイメージと説明した

それでも指先にかかっている感覚がないという選手には、握りを逆(縫い目の狭い方を中指・広い方を人差し指)にする方法も提示した。

「縫い目の高さがあるので、指先にかかると感じられると思います。ただ、投げにくいと思うので、指先の感覚を出す練習としてやってください。ただ、実際に投げて”これいいな”という選手もいたので、そのままやってみても構わないです」

軸足はプレートと平行に

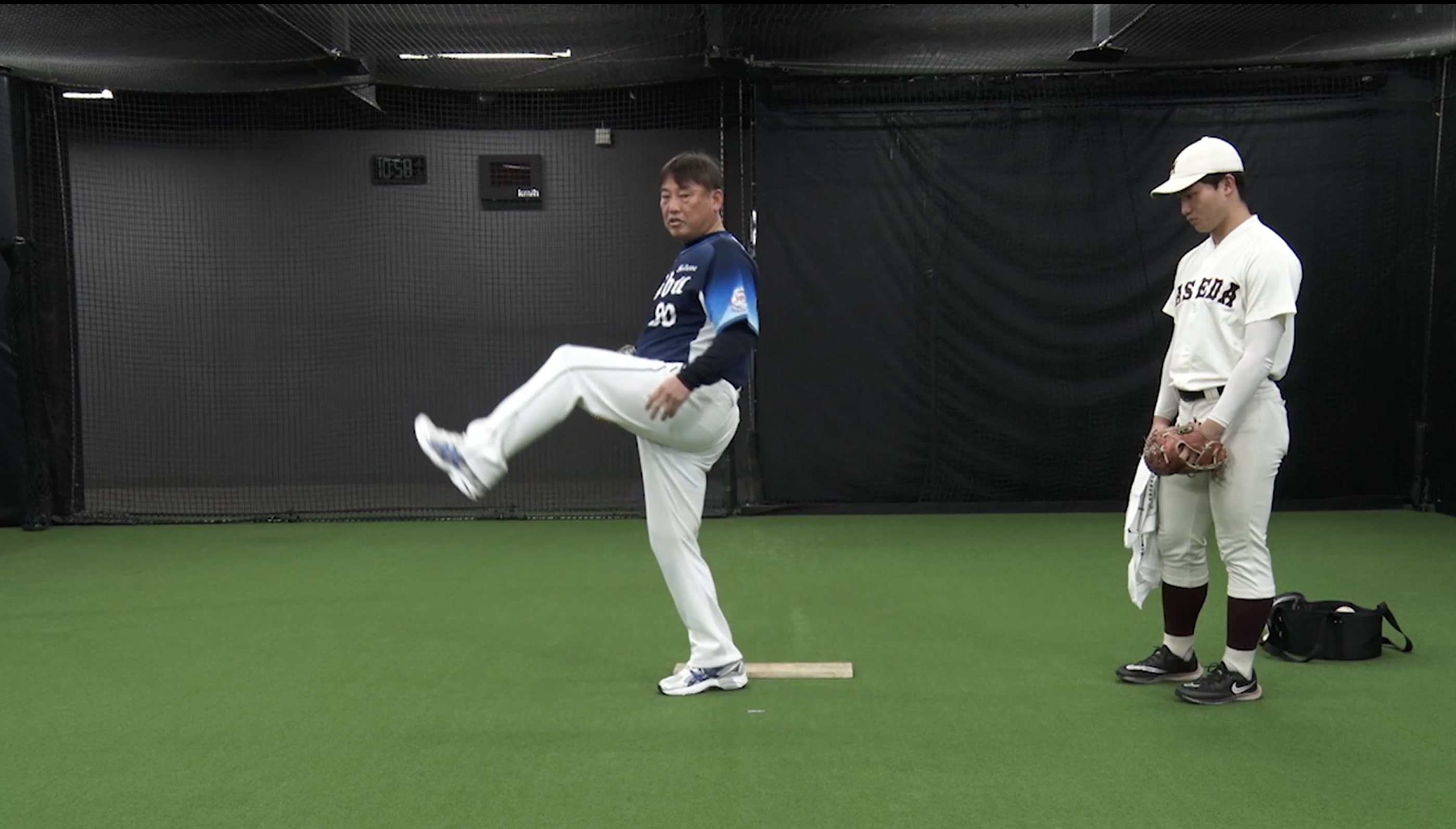

このあと投げる動作へと移る。まず小学生で初めて野球をやる子どもたちへのアプローチを挙げた。

「誰であっても、まず正面に立って(杉山氏は左投げなので)右足を一歩後ろに引くようにしてあげてください。するとそのまま右足を前に出せるので、これだけで普通に投げられます」

足を一歩引くと伝えるのみで正しく投げられるという

続いてピッチャープレートを用意し、投げる際に軸足(右投手であれば右足)を置く場所について解説。軸足はプレートと平行に置くことが大切だと説いた。杉山さんはさらに注意点を補足した。

軸足とプレートは並行に

「プロでも反動で軸足の踵が捕手寄りになっていくことがありますので、しっかり見てあげてください。なぜかと言いますと、踵が捕手寄りになると踏み出す方向が右投手であれば三塁側になってしまう(※下写真参照)。そうするとインステップになってしまいます。体をねじって投げるためすごく力が要るので、肘や肩に負担がかかりますし怪我のリスクが上がります」

軸足の踵が捕手側に向くとインステップにつながる

投げている本人は軸足の踵の向きが変わっていることに気づきにくい。そのため、指導者には注視してほしいと杉山氏は話す。軸足の向きがずれることによって実際の投球にも影響が及ぶとして、さらに続けた。

「(右投手であれば)右打者の方向にボールが抜け始める現象が出ると思います。そうなったら足元を見てください」

踏み出す足は”外から来て内に来る”

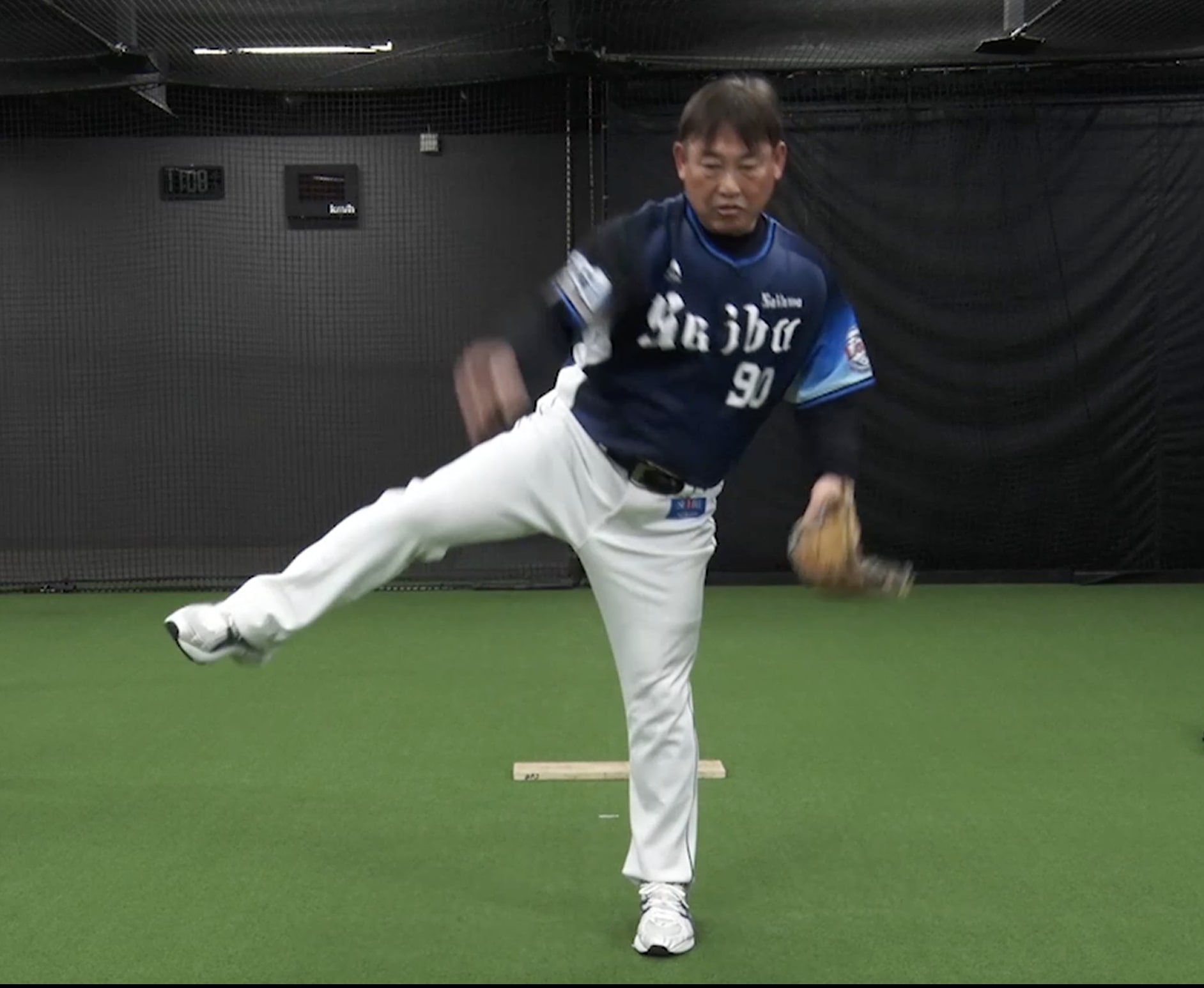

軸足の位置が決まったら、踏み出す動作に。右投手であれば左足を、外側に弧を描くように踏み出すと軸足で溜めた力が外に逃げてしまう。そうならないよう、踏み出し側の足の使い方を説明した。

「立って真っ直ぐ前に素早く踏み出せればいいのですが、もし難しければ一度外から大きく振り上げて自分の体に足を戻して見てください。外から来て内に行く。楽天の田中将大投手のような足の使い方です」

一度外側から振り上げるイメージを実演した

杉山氏は、踏み出す際に力が逃げない方法を伝えた。自身が投げる時に行っていた動作について明かした。

「私は踏み出す足を軸足の前に放り投げるイメージで投げていました。投げていくと、軸足側に体重が乗って前に行きやすくなる。これで力を逃がさないように投げられます」

足を”放り投げる”イメージ

なお、山本由伸投手(ロサンゼルス・ドジャース)や山岡泰輔投手(オリックス・バファローズ)のように、着く前に一度膝を曲げる投げ方もある。このことについても触れ、

「軸足に体重を乗せて、一瞬の間ができるので早く前に出すぎないメリットがあります。これはできる選手・できない選手といるので、一つの参考にしてください」

と補足した。

また、投球指導の中でたびたび耳にするヒップファーストについても及んだ。体重移動の際に、上げた足のお尻から投球方向へ体重を移していくという考え方であるが、お尻を意識し過ぎるとある現象が起きてしまうと語った。

「肩が下がってしまい、後ろに倒れてしまいます。そうなると投げに行く時に手が間に合わずにボールが高めにしか行かない。このケースが多くなります」

肩が下がるとボールが抜けることにつながる

では、踏み出す際にはどこを意識して投げているのか。ポイントは上半身にあった。

「投げる時に、私は左投げなので右肩をホームを覗き込んであげるイメージ。自然と肩とお尻、つまり体の側面がそのまま捕手の方を向きます。着地してから体をひねるこの体勢が大事になってきます」

肩を覗き込むようなイメージで前に持ってくる

リリース時はあの漢字一文字の形に

そしてリリース時の動き。杉山氏はゆっくり体をひねって見せた後、ベストな形を漢字一文字に例えて示した。

「横から見て漢字の”人”、見る方向によって”入”の字ができていると理想的な形になります。軸足が早く上がってしまうと前の足に力が全て行ってしまいます。投げた時に右のお尻が張っている(力が入っている)イメージです」

軸足に体重を乗せてからリリースまでの過程で、同じ球速でも明確な違いがあるという。その根拠も交えて解説した。

「プロの投手は足が着いてからリリースするまでの時間が長いです。同じ140km/hを投げる投手でもなぜ違うか。それは長く持っていればリリースが前になるので、キレが増すからです」

リリース時は「入」「人」の字のような形で

そして項目はいよいよ最後。リリースした後の投げ終わりについても大切なことがあるとして、実演を締めた。

「体を逃がしてあげてください。止めてしまうと体に負担がかかって怪我に繋がります。投げ終わって横に動くのは構わないですし、自分に合った形でいいです」

投げ終わりでは体を逃して力を解放する

約40分、一連の投球動作の講義を行った後は質疑応答の時間に。約20分、杉山氏の講義を踏まえた質問にオンラインを通じて多くの受講者が質問、丁寧に答えて計1時間の講義を終えた。