プロアマ合同の日本野球規則委員会は、2022年1月27日に今年度の公認野球規則の改正を発表しました。今回は、ワインドアップポジションおよびセットポジションからの投球について、アマチュア野球だけに適用されていた【注】を削除して国際基準に合わせることにしたことをはじめ、7項目の改正が行われました。

第2回は、残りの4項目「走者のラインアウト」「本塁周辺にとどまる投球」「コリジョンルール」「投球姿勢」についての改正を解説していきます。

(4)5.09(b)(1)【注1】【注2】の削除

5.09(b)(1)【注1】【注2】を削除する。走者のラインアウトについて規定する項の下記二つの【注】を削除します。

【注1】通常走者の走路とみなされる場所は、塁間を結ぶ直線を中心として左右へ各3㌳、すなわち6㌳の地帯を指すが、走者が大きく膨らんで走っているときなど最初からこの走路外にいたときに触球プレイが生じた場合は、その走者と塁を結ぶ直線を中心として左右へ各3㌳が、その走者の走路となる。

【注2】本項の“ただし”以下は、野手が走者の走路内で打球を処理しているとき、これを妨げないために走者が走路外を走ってもアウトにならないことを規定しているものであって打球処理直後に触球プレイが生じたときには本項前段の適用を受けることはもちろんである。

この改正は、“走路”という言葉の意味に、本文と【注】で齟齬があること、また【注】で補足説明している内容は、本文から十分読み取れることから、これらを削除しても差支えないとの判断によるものです。もちろん、“ラインアウト”の規則解釈はこれまでと変更はありません。

(5)6.01(a)(1)の改正

6.01(a)(1)の最終段落として次を追加する。

もし、捕球されずに本塁周辺にとどまっている投球が、打者または審判員によって不注意にそらされた場合、ボールデッドとなって、塁上の走者は投球当時占有していた塁に戻る。この投球が第3ストライクのときは、打者はアウトになる。

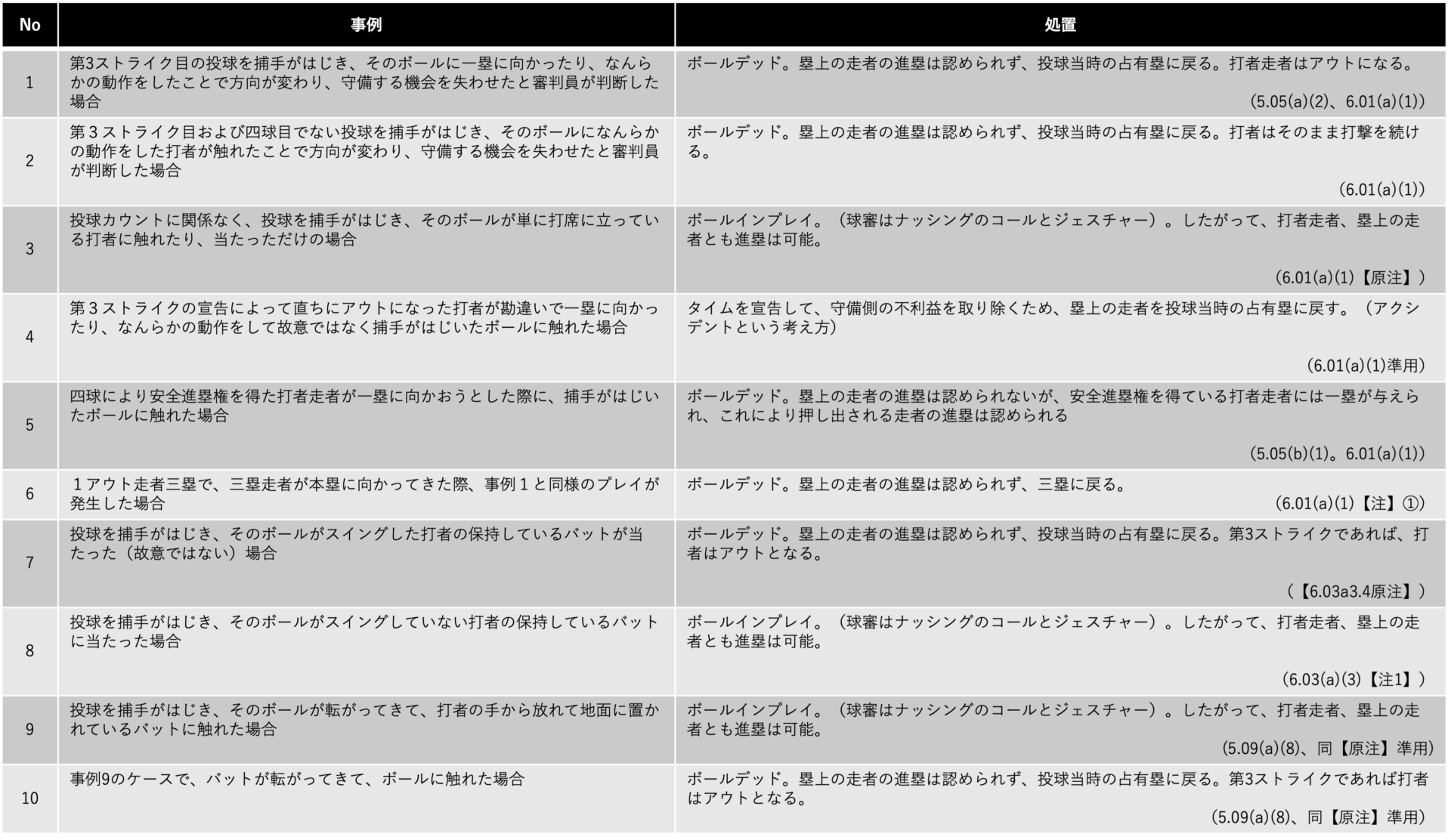

本項では、これまでは第3ストライク後の打者走者、つまり振り逃げのケースについてのみ述べられていましたが、今回の追加改正によって、これが打撃途中の打者についても適用されることが明確になりました。

また、捕手に捕球されずに本塁周辺に転がった投球に対し、打者(打者走者)がなんらかの動作を伴ったことで触れてしまった場合は、打者(打者走者)がボールに触れた場所(打席内か否か)や、タイミング(一塁に向けて走り出す前か後か)などには関係なく、ボールのそれた距離や方向によって、捕手の守備機会を失わせたと審判員が判断すれば、そのときのボールカウントに関係なく、ただちにボールデッドとなり、塁上の走者の進塁は認められないことが明確になりました。

この改正により、考えられる事例とその処理について整理すると下表のとおりとなります。

(6)6.01(i)の改正

6.01(i)を次のように改める。

①【6.01i原注】を追加する。

【6.01i原注】本項の“捕手”については、本塁のカバーに来た投手を含む野手にも適用される。

② 同(1)本文中の「または本塁のカバーに来た野手(投手を含む、以下「野手」という)」と、同(1)および同(1)【原注】中の「または野手」を削除する。

本項は本塁での衝突プレイ(コリジョンルール)に関する規定です。(1)では、走者が走路を外れて捕手に体当たりする行為を禁じ、(2)では、逆に捕手が走者の走路を塞ぐブロックを禁じています。

そして、この本文中の“捕手”には、カバーに来た投手を含む野手も規則適用の対象となるのですが、(1)には、その旨の記述があり、一方で(2)にはその記述がないため、(2)のブロックについては、捕手以外の野手には適用されないと誤解する可能性があります。

そこで今回の改正では、原文と同様に【6.01i原注】として記載することで(1)、(2)の両方に適用されることをはっきりさせました。

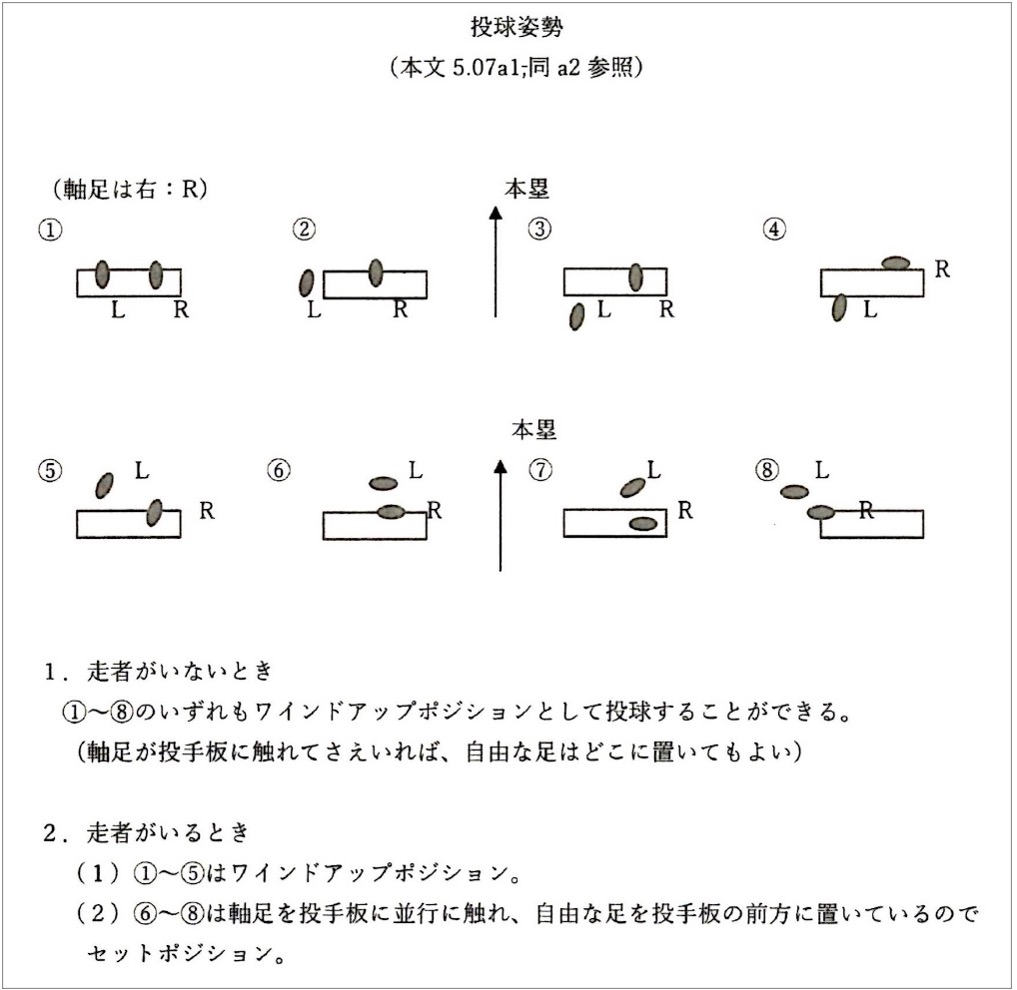

(7)巻頭(13ページ)の「投球姿勢」を改める。

5.07(a)(1)(2)の改正に伴い、巻頭の「投球姿勢」の両足の位置に関する図を下記のとおり変更しました。

以上、2022年度の改正規則のポイントを解説しました。

さて、今年は1872年(明治5年)にアメリカ人教師ホーレス・ウィルソン氏が、東京大学の前身である開成学校に初めて野球を伝えてから150年の節目の年に当たります。

そこで今年の規則書の表紙には、東京神田の学士会館の敷地内にある「日本野球発祥の地」のモニュメント像の写真を採用されています。

皆さんも一度この聖地を訪ねて、我が国で野球をここまで広めた多くの先人の功績に思いを馳せるのも意味あることではないでしょうか。