昨年、社会人野球の老舗チームが生まれ変わった。1918年に長崎と神戸で発足した三菱重工硬式野球部は100年以上の時を経て一時は5チームあったチームも2021年1月に再編・統合。

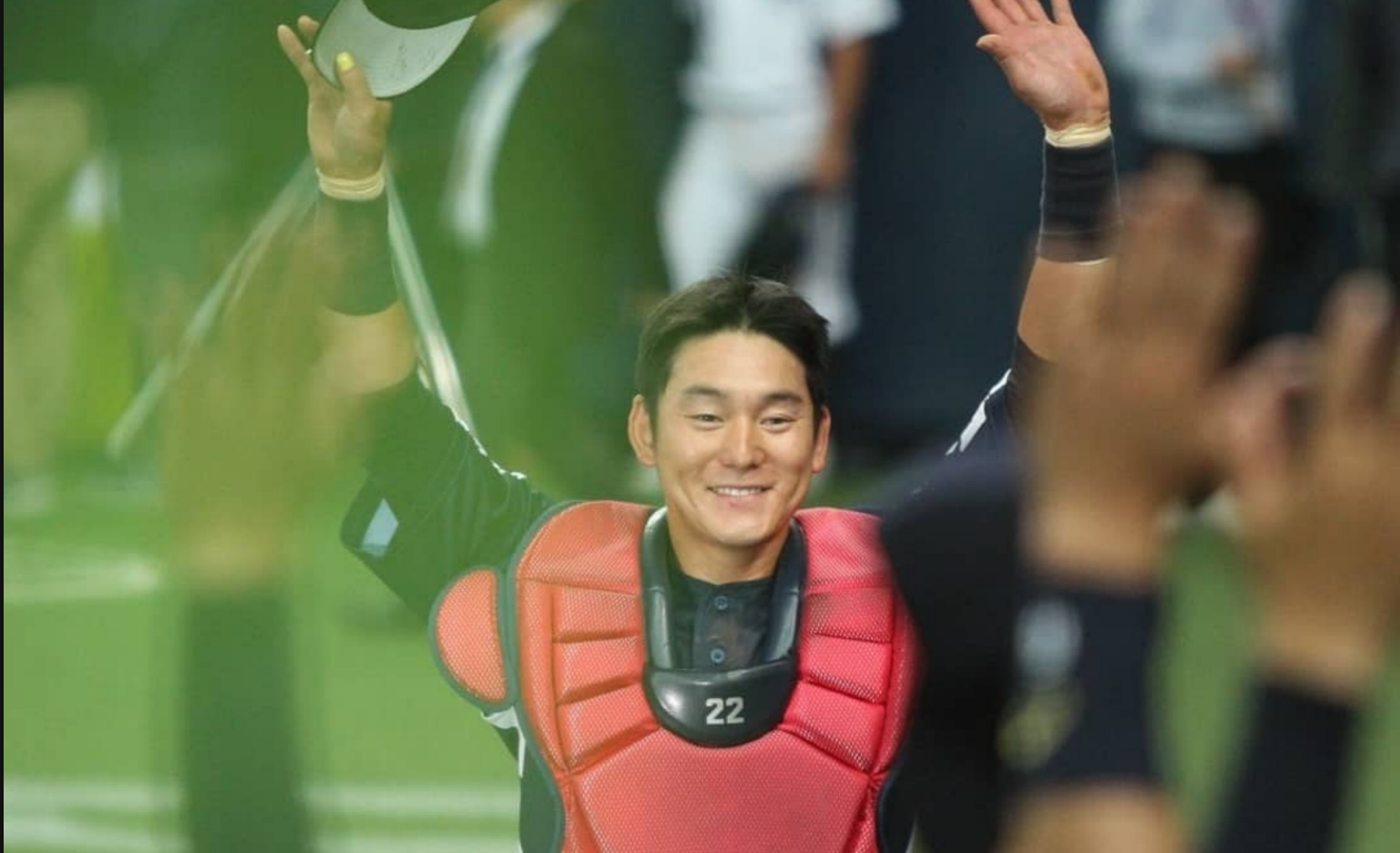

三菱重工Eastと三菱重工Westが誕生し、新たなスタートから1年が過ぎた。その中で、Eastに所属する安田亮太捕手は今年35歳。

社会人野球選手13年目を迎え、自身が経験してきた“昭和の野球”から現代の科学的な野球への変化をどう感じているのか。

さらに、PL学園→明治大学→三菱重工と名門チームを渡り歩いてきた安田選手が出会った指導者の指導法について話を伺った。

これまでは三菱重工名古屋で活躍していた安田選手は、長年共にした佐伯功監督が指揮を執るEastの選手として活動することとなった。

最年長として、新たなスタートを切ったチームのベース作りを求められている。

「基礎というか、監督の考えをどうチームに波及させるかというのが立場的には与えられている一番大きい仕事かなと捉えていて、それをちょっとずつやっているという感じです」

佐伯監督の場合は選手のことをよく見ているが、自ら助言することはほとんどないという。それは「意図を感じて自発的に動いてほしいというのが(佐伯監督の指導の)ベースにある」からだそうだ。

声のトーンや表情…意図を汲み取ることは決して簡単ではないはずだが、安田選手がそれをできるようになったのは高校時代の野球があったからだった。

名門チームを率いる指導者から学んだ指導者としてのあり方

名門PL学園出身。上下関係を含め、野球のプレーにおいても隙はなく何事も徹底されている印象を持つ人も多いだろう。しかし、実際は違うという。

「トップダウンで管理野球というイメージを持たれることが多いと思うんですけど、あんまりそんなことなくて。むしろ『お前らのチームやろ』という感じで指導されました。だから、まずベンチからサイン出されることはなかったですね」

高校野球の場合、チームによってはベンチの監督から捕手に向けて1球1球サインを出す場合もある。

しかし、ピンチの場面の守備体系ですら藤原弘介監督からサインはでなかった。

「もちろんそこに至るまでには普段の練習を通して勉強させられます。なぜその守備体系をとるのかということは当然教育されますが、最終的には選手たちでやりなさいと。ベンチや相手選手の様子を伺いながらやる習慣はついたかなと思います」

練習で徹底しているからこそ、試合では自分たちで考える。意図を汲み取る基礎はPL学園の野球で築いた。

これは進学した明治大学の善波達也監督にも、現チームの佐伯功監督にも共通するという。

「善波さんもそういう監督で、リードの事もアドバイスは当然してもらいますし、こういうときはこうだってことも教えてもらいますけど、ポジショニングとかも任せてもらう機会が多かったです。

高校も大学も社会人もそういう指導者と会うことが多かったんで僕はありがたかったなと今になって思いますね。指導者が指示した方が楽だと思うんです。この場面だからこうしろって。

でもそれを学生時代から任せてもらえるようなことが多かったので、自分の基礎になっていったかなって思います」

指示待ち人間にならず自己成長できる力が身についたことが、自信を持ってプレーができる要因、結果に繋がった。

カテゴリーは違えどもいずれも名門チームを率いる指導者。野球そのものに対する指導法以外にも共通点があるという。「チームにも愛があるし選手にも愛がある。

他人の子どもなのにここまで情熱を注げるというのはすごいことだなと思います。すごく人間味があるという気がしています」。あくまで野球をするのは人間。

藤原監督も、善波監督も、佐伯監督も、技術だけでなくハートの部分を尊重してくれた。

「最近の野球のテクノロジーの部分にばかり特化してこうやって打てばHRになるんだよっていうことよりも、内側の部分をくすぐられる方が響くというか、そういうのがうまかった気がしますね。そういう気持ちを大事にしてくれる人が多かったです」

テクノロジーの発展といつの時代も変わらないもの

一方、「最近の野球のテクノロジー」を“昭和の野球”を経験してきた安田選手はどのようにみているのだろう。

「科学や技術が進歩していって回転数がわかったりスピードや打球角度がどうとかテクノロジーの部分をすごくフォーカスしてきている時代。

当然僕が高校生の時、20年前くらいっていうのはそういったものはなくて、当時は技術的な指導は感覚的な指導が多かったと思います」

野球だけでなくどの分野、競技においても20年前とは時代が違う。科学や数字で課題が見える化できるようになったと話す。

「例えばバレルゾーン(最も長打になりやすい打球速度と打球角度の組み合わせ)。何キロ以上で打たないといけないとわかったとしても、130キロまでしか打球速度を出せない子はすぐには打てないわけじゃないですか。

そうなるとその前にやるべきことが必要でそこをもっと考えられる。見える化できることでもっと考えられるような時代になってきていると僕は捉えています」。

使える技術は活かす。しかし、ベースには「いわゆる根性みたいなものって絶対必要」だともいう。

「例えば新しいテクノロジーを生み出した人って絶対最初からうまくいっていないと思うんですよね。めちゃくちゃ研究して試行錯誤して今僕らに提供されていると思っています。

だから基本的に(どの分野でも)気合・根性がないとどの時代でも無理だと思っていて、(気合・根性が)意味があるかないかといわれたら確実にあると思います。

ただ、今の時代に技術として効率化できることもあるので、それはそっちに特化していくべきだと思うんです。例え効率化できても楽に野球が上手くなれるはずはないと思っています」

失敗を繰り返しながら自分の技術に繋げていく。今、最新と言われているものも数年後には古くなっている可能性もある。安田選手は技術と共に人も進化することが必要だとも訴える。

「変化に対応するのが必要でこれは選手でも指導者でも同じだと思います。人間は同じ方が楽。自分がやってきたことを否定されるのも怖いですし。だから昭和の野球、今の野球っていう分け方になると思うんですけどね。

常に進化し続けることが必要だと思いますが、ベースとして気合と根性がないとどの時代も無理やなとは思っています」。

便利な時代だからこそ、自分に合う情報の選択と取り組みは大事

SNSやYouTubeなどでいつでもどこでも様々な情報を得られるようになった現代。

安田選手自身も利用することがあるというが、情報が溢れているからこそ、正しく使うことも必要だという。

「例えば1つのトレーニングで“〇〇選手のトレーニングです”といった15秒くらいの動画をみるとします。

でもそのトレーニングだけをやっているわけじゃないじゃないし、どのタイミングでやっているか?セット数は?どれくらいのスパンで、どういったプランニングでどのタイミングでやっているかが大切。

その15秒だけ切り取っても当然上手くならないと思う。今の時代は情報の取捨選択をする能力が高くないとだめかなと思いますね」

技術も情報も使い方次第。自分に合うのか合わないのか。多様性を認めつつ、自分にあった情報を取り入れていく。

指導者から情報が全てだった時代、ネットでいつでも情報を得られる時代。時代の変化は大きく見えるが、野球で大切な部分は昔から変わらないのかもしれない。

(文=市川いずみ)