12月16・17日に開催された第3回野球データ分析競技会で最優秀賞に輝いたのが、慶應義塾大学の大学院に在籍する根本俊太郎さんだった(※大会は3人1組の形式だが、他2人は諸事情で欠席)。

テーマは「打率における奥行きの分析とパフォーマンス向上のすゝめ」。野球アナリストチーム「RAUD」の一員として活動し、競技者経験もある根本さんは、自身が受けた指導も踏まえて研究テーマを決めた。

「ミートポイントに関する指導の一つで、『アウトコースに来たら後ろで打ちましょう。インコースは前で打ちましょう』と聞いたことがあると思います。本の内容にも絶対にあるような形で、“基本のき”と言われているものです」

上記のスライドにもあるように、投球のコース別にミートポイントを変えて打てという指導がよく行われている。だが、本当に正しいのだろうか?

根本さんは一流プロ選手たちの打撃論や、1991年にセ・リーグで首位打者を獲得したこともある古田敦也さん(元ヤクルト)が「(打つポイントはコース別に)斜めではなく、横一列で打てているのがいいバッターだ」とDVDで話していたこともあり、疑問を持った。

アウトコースを後ろのポイントで打つなら他のコースのボールよりも振り出しを遅くし、逆にインコースなら早くする必要がある。対して、どのコースでも同じポイント(=横一線)で打つ場合、振り出すタイミングは同じでいい。

以上を考察する上で前提となるのが、「時間的運動制御の許容誤差」だ。

プロ野球選手の場合、打率3割を残せば一流とされるバッティングは“難度の高い動作”と考えられている。根本さんが紹介した先行研究によると、約145km/hで投じられたボールをヒット性の打球とするための許容誤差(=振り出すタイミングの誤差)は0.01秒、ホームラン性の打球は0.0025秒。マウンド上の投手が約145km/hのボールを投げると0.4秒でホームベースに到達するなか、バッティングで好結果を残すには極めて正確な動作が求められるわけだ。

社会人野球での検証結果

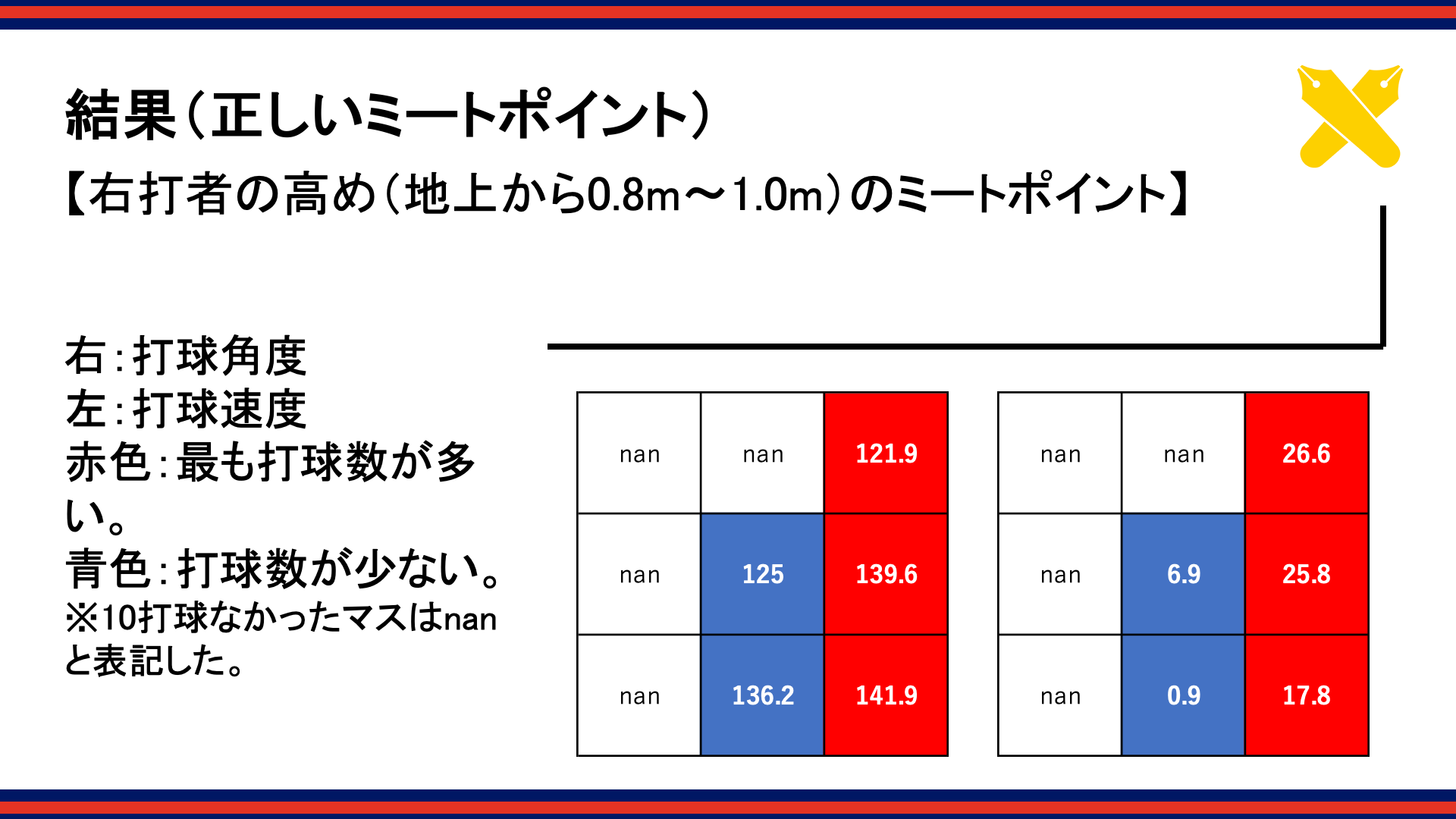

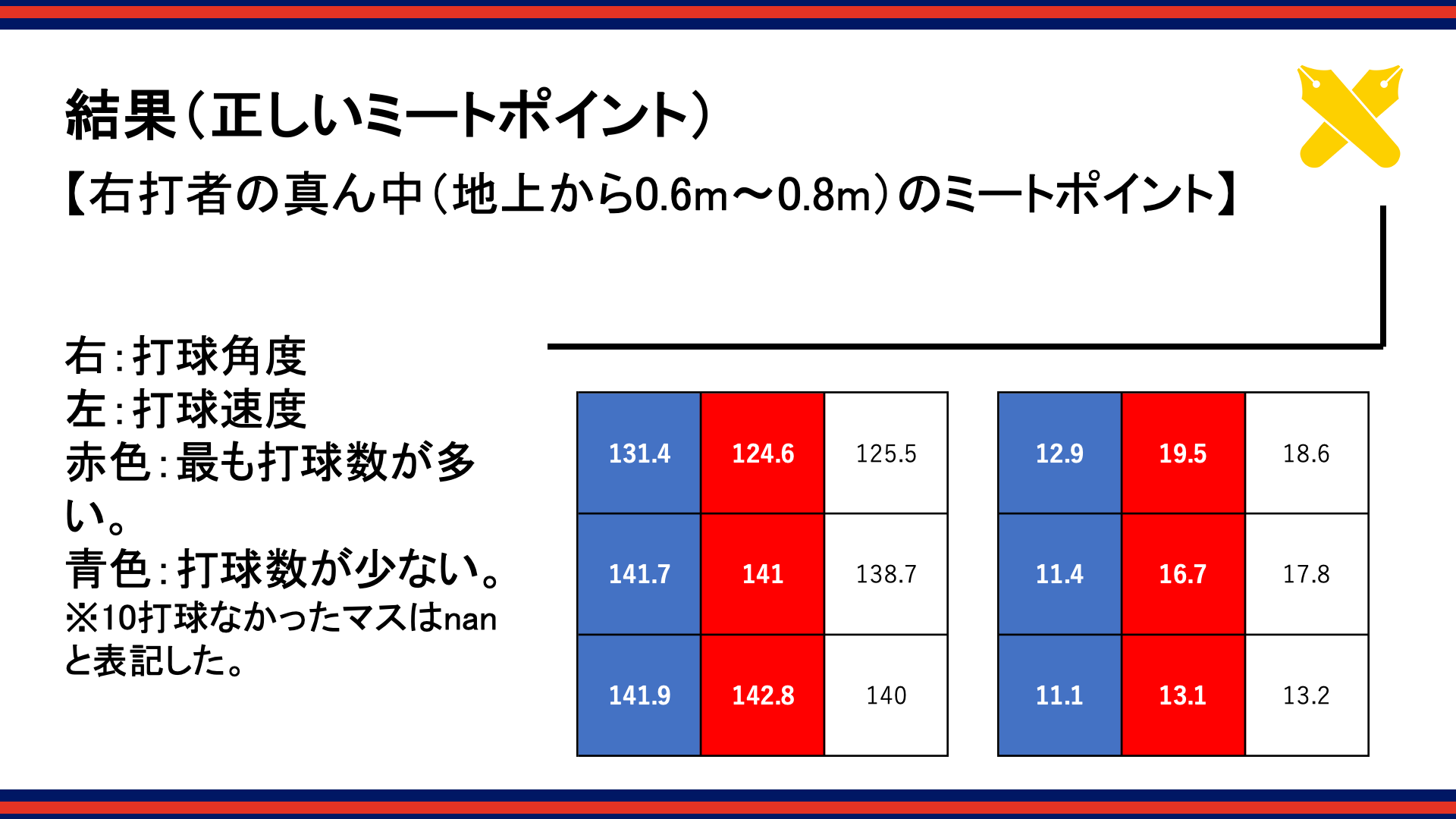

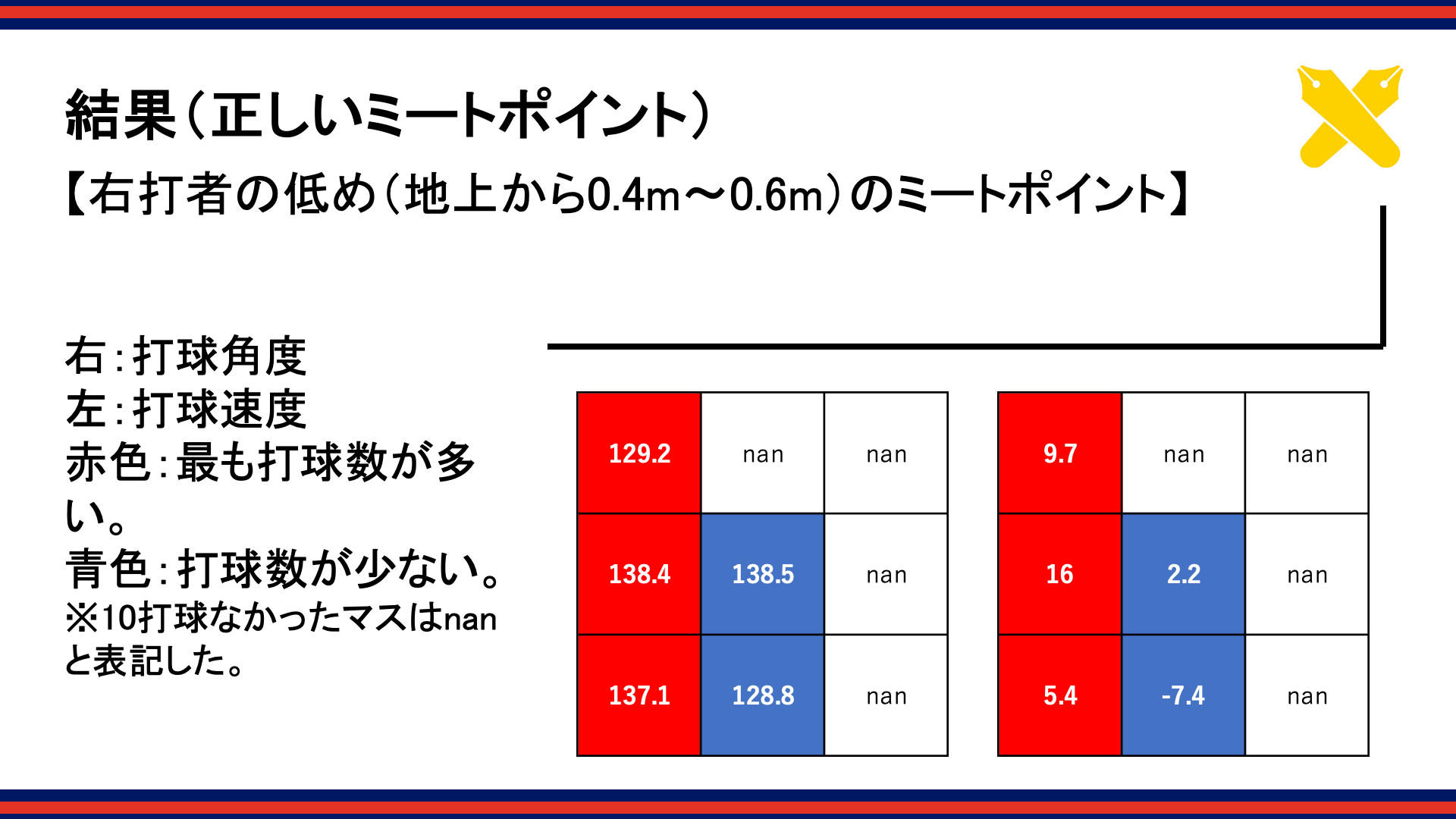

根本さんの発表によると、社会人投手の平均球速は142km/h。そうしたスピードボールに打者はどのようなミートポイントで対応しているのか。ストライクゾーンを高低、左右にそれぞれ3分割して9マスに区切り、右打者と左打者に分けてデータを抽出した。

以下のスライドは、打席を真上から見た視点で作成された図だ。9つのマスの上の線はバッターボックスを表している。

高めのゾーンに投じられた場合、どのコースでも前のミートポイントで打ち返している。

真ん中の高さに投げられた場合、どのコースでも真ん中のミートポイントで打ち返していた。根本さんによると、「体の『へそ』と言われる部分」だ。

低めに投じられた場合、どのコースでも後ろのポイントで弾き返していた。

さらに左打者のデータも発表され、すべて右打者と同じ傾向だった。つまり、都市対抗野球大会や全日本選手権に出場するようなレベルの高い社会人の打者は、ミートポイントをコース別に変えて“斜め”にするのではなく、“横一列”で弾き返していたことがわかった。

以上の研究と発表を踏まえ、根本さんは下記の提言を行った。

「野球少年たち! ミートポイントを揃えよう!」

プレゼンの最後、根本さんはミートポイントを“斜め”ではなく“横一列”にするメリットを語った。

「アウトコースを前で打ち過ぎると、(手を)こねちゃったりします。逆にインコースであれば、前で打つというより、(体の)手前で打つ意識をつけるのも大事だと思います。

前でさばいていたものを体に巻きつけるように(体の)近くで打つことにより、(振り出す)タイミングが早くなることが抑えられます。インサイドアウトのスイングをすることで、バットがボールに対してしっかり真っすぐに向かえる。こうすることでスイング時間が短くなったり、スイングの効率が良くなったりすることもあるので、ミートポイントを真横にすることは野球選手、特に野球少年たちに伝えていきたい指導だと思います」

指導者が「勇気をもらえた」発表

今回の発表で根本さんが明らかにしたように、「野球の基本」とされるものは必ずしも万人に当てはまるわけではない。

根本さんはミートポイントに着目し、プロ野球選手の感覚にも耳を傾け、社会人野球のデータを使って検証した。そうした研究が評価され、見事に最優秀賞に輝いた。

「僕は普段からいろんな測定をやらせていただき、選手とデータについて話すこともあります。(最優秀賞に輝いたことで)『野球を知っている大学院生』から『データをちゃんと扱える人間』と選手たちに見てもらえると思うので、この大会があって良かったです。モチベーションとして優勝したいという気持ちがありながら日々勉強してきたので、すごく自分の支えになっている大会です」

今回参加した5チームの発表は、それぞれ独自視点で興味深い内容だった。根本さん自身、多くの発見があったと語る。

「各チームには僕自身が思いつかなかったような着眼点や、新しい発表がありました。今までにあったような研究のなかにも、『その考え方はなかった』という新しい内容が見られたのですごく楽しかったです」

アナリストがデータ解析に熱中し、現場の選手や指導者に役立つ形でフィードバックする。そうしてグラウンドで実践され、各チームの競技力が高まっていく。実際、質疑応答ではアスリート委員から下記の言葉がかけられた。

「僕も横のポイントで打つタイプの選手でした。指導する上でなかなか説明が難しいのですが、今日の発表ですごく勇気をもらえました」

現場で蓄積されたデータから何を見出し、競技力向上につなげていくのか。そうした好循環を確認できたという意味でも、第3回野球データ分析競技会は意義深い大会だった。