広島県で進学指導重点校に指定されている祇園北高校は、「探求」「部活動」「ICT」の3つを融合させて新しい連携の可能性を導き出している学校だ(※探求は学習科目)。

2019年から理数探求の授業でスポーツデータの解析を実施。平日の練習時間が1〜1.5時間の野球部が2021年夏の県大会において、創部39年目で初の決勝進出を果たした裏には、同校ならではの連携があった。データ分析で自チームの強みを洗い出し、持ち味を存分に発揮したのだ。

野球データ分析競技会には第1回大会から参加し、今回は2大会連続の決勝進出を果たした。そのメンバーとして登壇したのが、野球部でマネジャーを務めながらデータ解析を担当する辻雄大さん(3年)、吉田結愛さん(2年)、水田帆南さん(1年)だ。

3年生の辻さんにとって本来なら大学受験前の“追い込み時期”だが、今回エントリーできたのには理由がある。今年の全日本大学野球選手権大会にも出場した高知工科大学へ推薦での合格が決まったからだ。

「野球データ分析競技会に参加し、もっとこういう勉強をしたいと伝えたら合格できました。大学でしっかり勉強することが決まったので、もっとこのような大会を普及して(データの専門家として)夢を持った高校生や大学生を増やしていけたらと思います。これは提言ではありません(笑)」

現場と研究をつないだ“痛恨の1球”

辻さんのおめでたい報告とユーモアで始まったプレゼンのテーマは「フォークで甲子園に連れてって♡」。野球部の篠原凡監督によると、2023年秋季大会1回戦の英数学館戦での“痛恨の1球”が発端となっている。3対1で迎えた6回裏2死二、三塁、2ストライクから投じたフォークが甘くなって痛打された。いわゆる“肘抜き”で投げたフォークが打たれたことがきっかけで逆転を許し、以降、より効果的なフォークを投げるにはどうするべきかと考えてきた。

今大会の予選のテーマは「日本人メジャーリーガー活躍の秘密」で、祇園北はメッツの千賀滉大投手に着目。渡米1年目からチーム最多の12勝、リーグ2位の防御率2.98を記録した活躍を踏まえ、以下の仮説を立てた。

「2023年シーズン、誰もが活躍したと認める千賀投手の特徴は落ちる球にあり、スプリッターは活躍しやすいと仮説を立てました」(※本稿で使用される「スプリッター」=スプリットを投げる人の意味。また、フォークとスプリットは同じ球種として扱う)

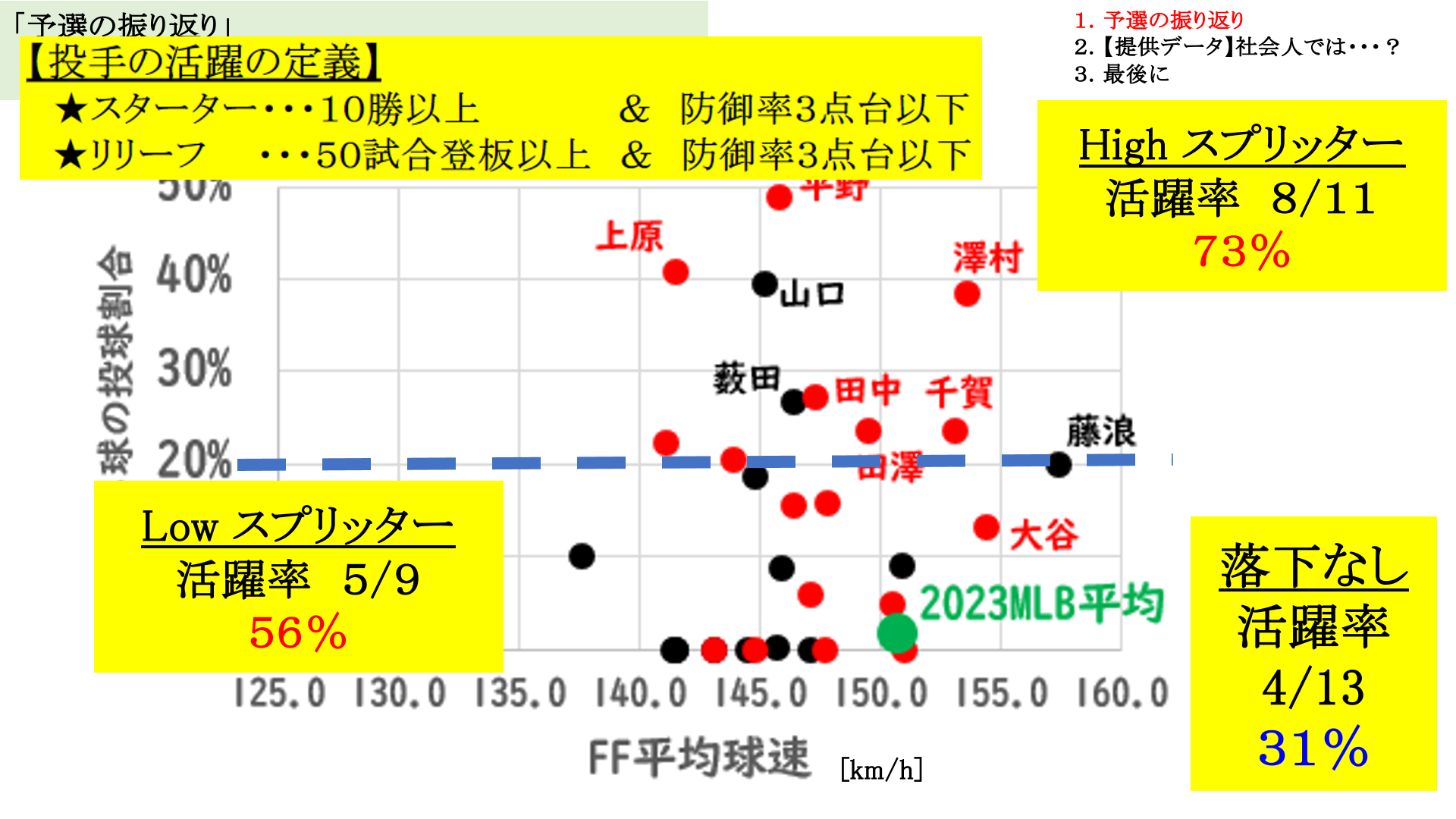

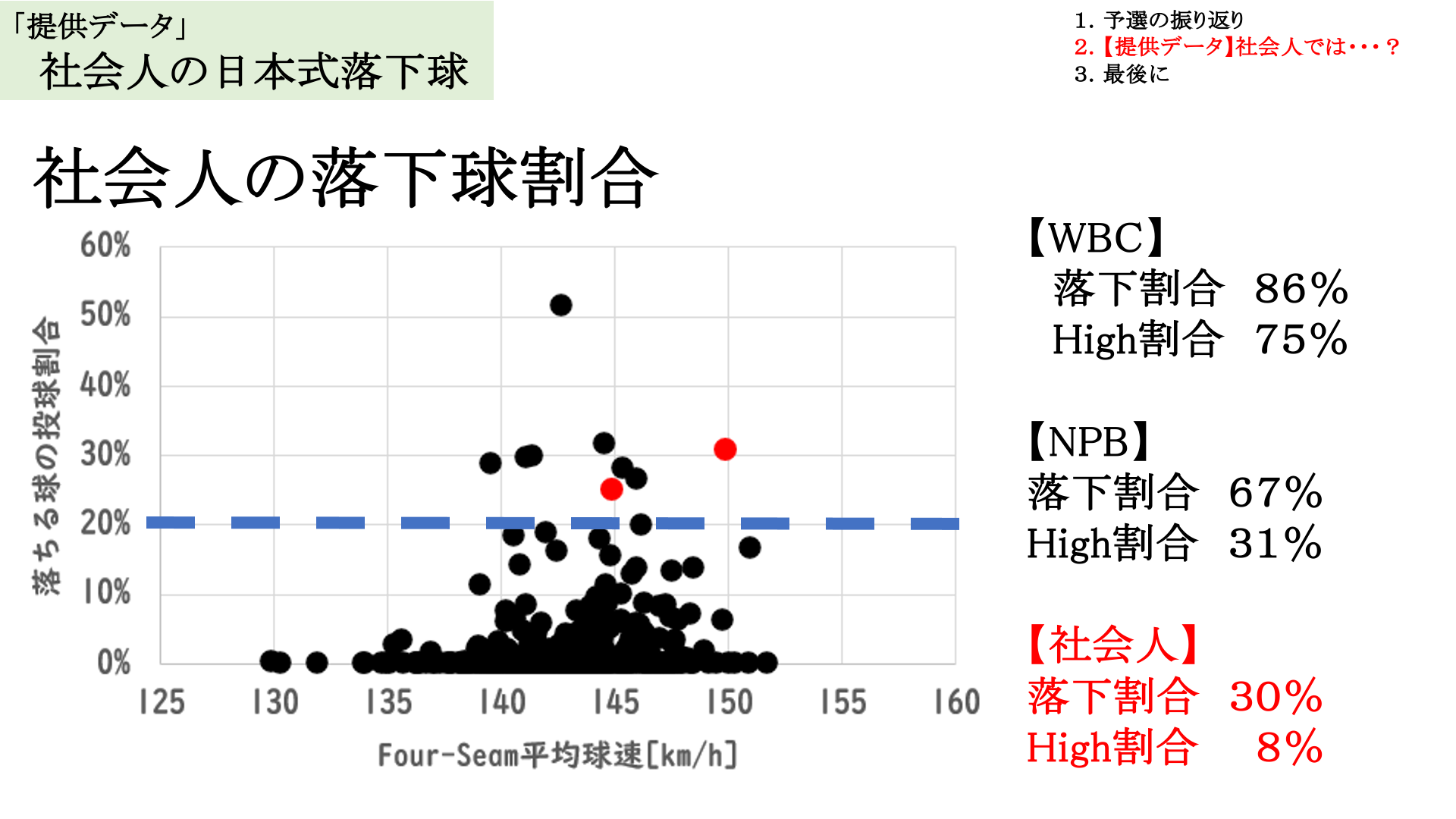

祇園北の研究では投手を先発、リリーフごとに条件を設けて「活躍率」を定義。さらに投球割合でフォークが20%以上の投手を「Highスプリッター」、20%未満を「Lowスプリッター」と分類した。

過去にMLBでプレーした歴代日本人投手の活躍率を調べると、Highスプリッターは73%、Lowスプリッターは56%。フォークやスプリットという「落下球」を持たない投手は31%だった。歴代の日本人投手でスプリットを投げる全員を合わせた活躍率は61%に対し、2023年のMLBにおけるスプリッターの活躍率は1%と顕著に違いが表れた。

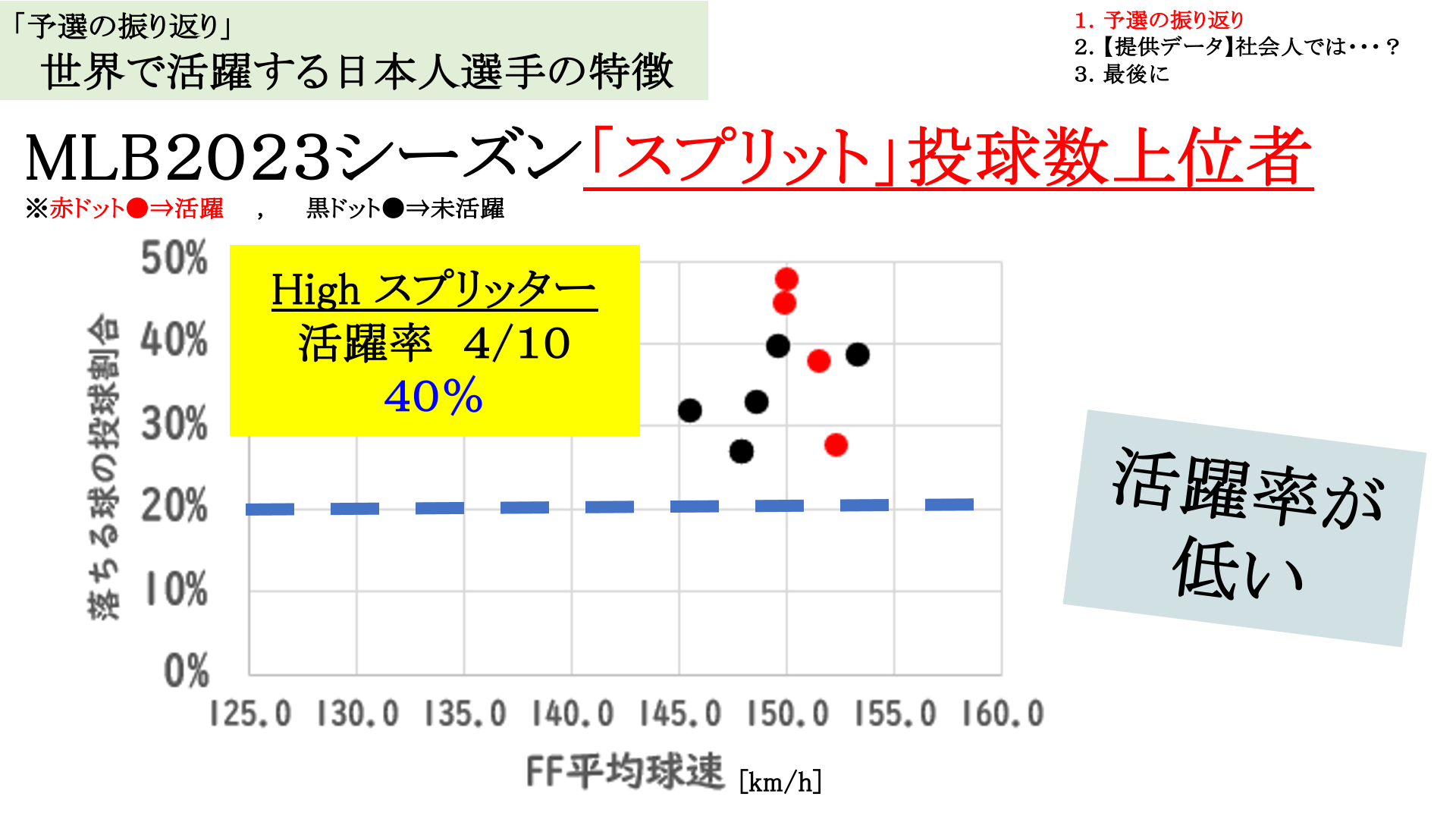

現在のMLBで落ちる球の多くを占めるのはチェンジアップで、スプリットを投げるのはケビン・ゴーズマン(ブルージェイズ)らごく一部の投手に限られている。その中から2023年のMLBを対象に祇園北が抽出すると、Highスプリッターの活躍率は40%だった。

「日本人スプリッターならではの特徴があるのではないか?」

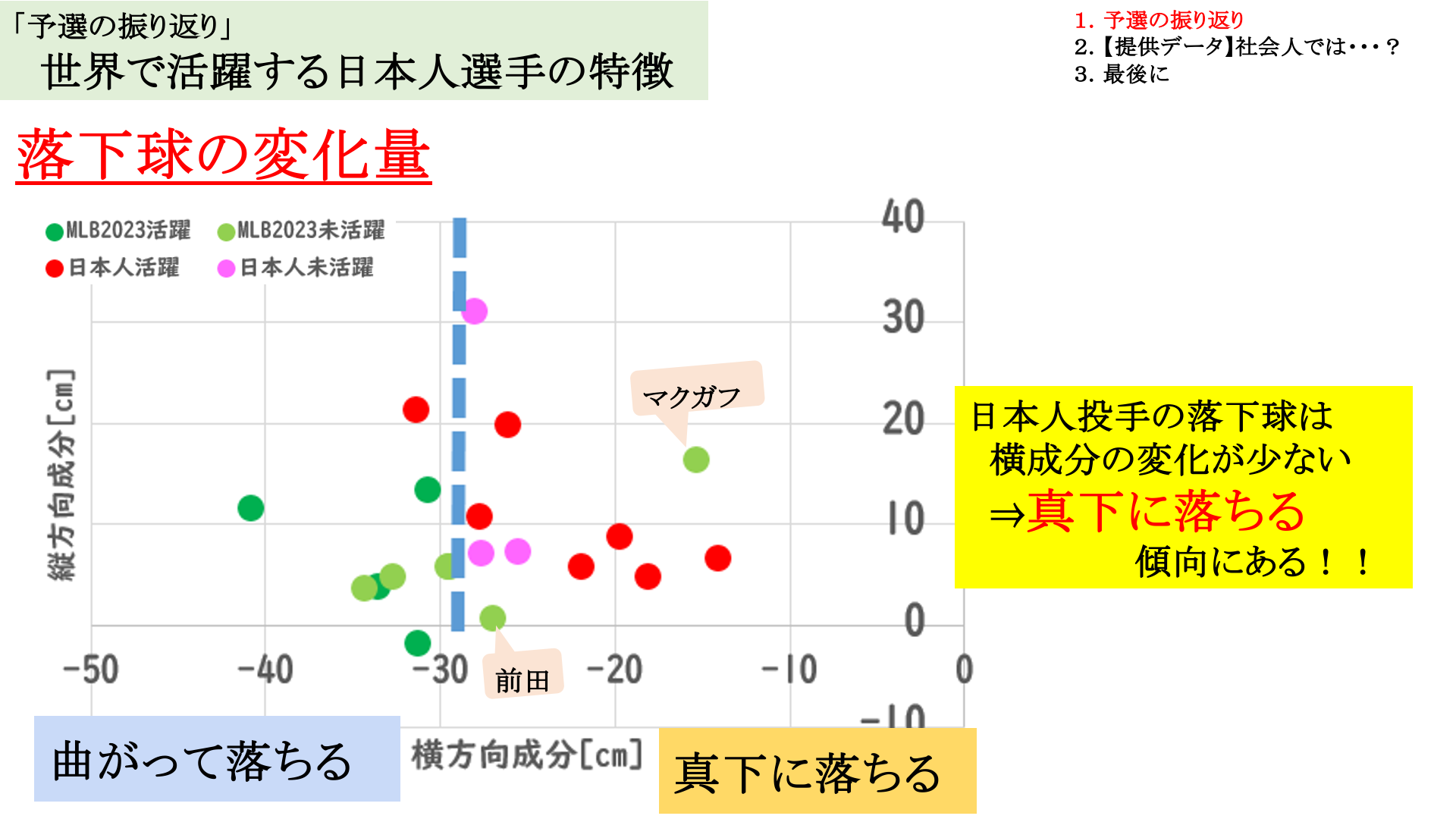

祇園北はそう着目して落下球の変化量を調べると、日本人スプリッターは<横成分の変化が少ない=真下に落ちる傾向がある>とわかった。祇園北はこうした変化のフォークを「日本式落下球」と名づけた。

日本人投手のフォークの特徴

次に2023年ワールド・ベースボール・クラシックの日本代表を調べると、14人のうち12人がスプリッターで、8人がHighスプリッターだった。大谷翔平(当時エンゼルス、現ドジャース)やダルビッシュ有(パドレス)というメジャーリーガーに加え、山本由伸(当時オリックス)、佐々木朗希(ロッテ)、髙橋宏人(中日)ら日本人投手もフォークを武器に活躍した。

では、社会人野球の場合はどうだろうか。祇園北が提供データから調べるとフォークやスプリットを投げる投手の割合は30%で、そのうちHighスプリッターは8%。MLBでプレーした歴代日本人投手と比較するとはるかに少ないが、変化量を見ると<横成分の変化が少ない=真下に落ちる傾向がある>点は同じだった。

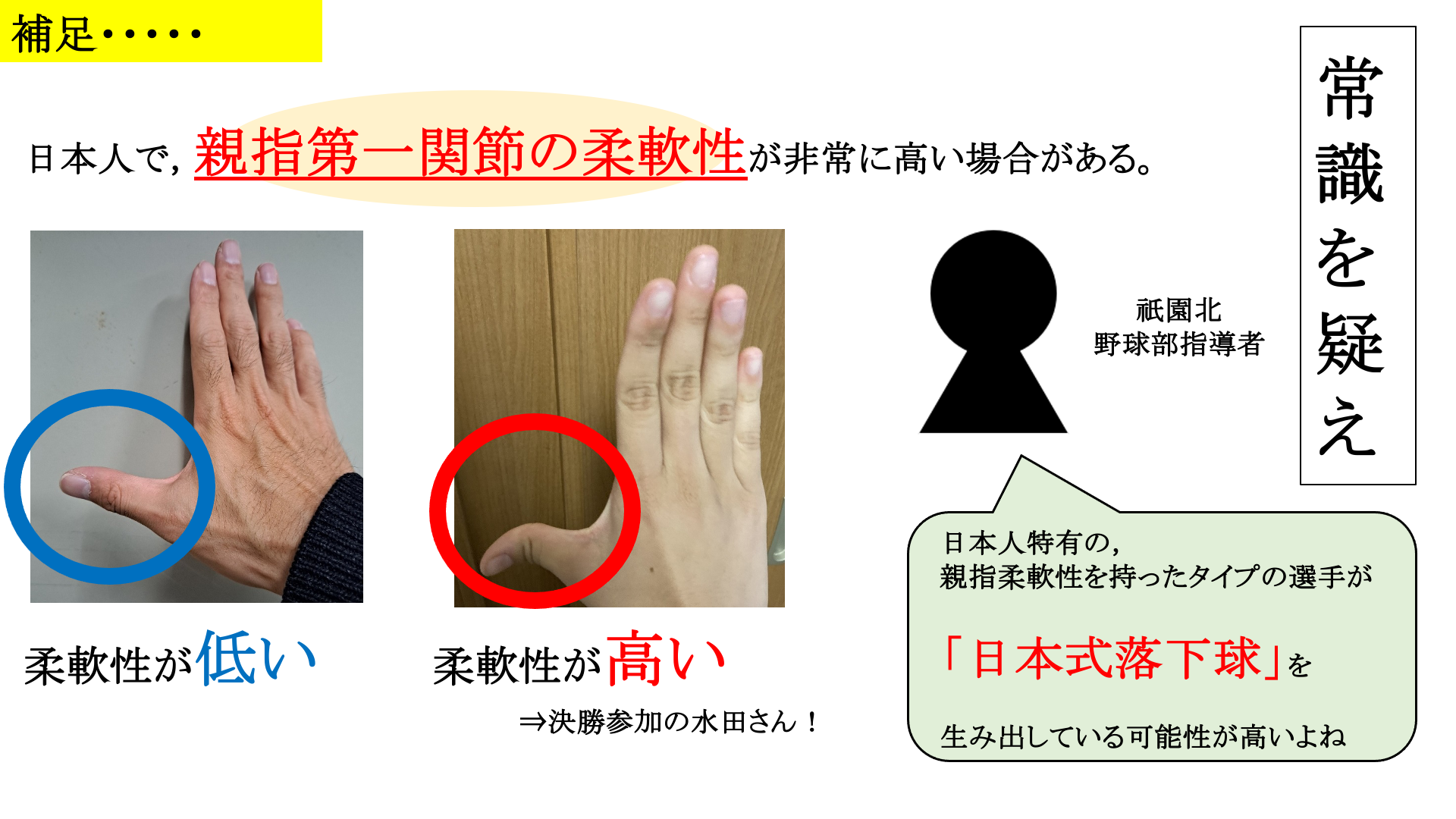

なぜ、日本人のフォークは真下に落ちる軌道を描くのか。その理由について祇園北はこう推察した。

「日本人は親指の第一関節の柔軟性が非常に高い傾向があります。それがあると日本式落下球を投げやすく、これは日本人特有のものではないかと考えられます」

指の柔らかさにより、ボールの握り方(縫い目のかけ方)や変化のかけ方に影響が出る。そこが日本人独特の軌道につながっているのではないかと続けた。

「フォークの握りのときに親指が小指の方向に行くと、“肘抜き”ではなくしっかり腕を伸ばしてジャイロ回転をかけるフォークが投げられるので、横変化の少ない日本式落下球が投げられるのではと考えています」

フォークを投げるにはバックスピンをかける投げ方とジャイロ回転の2通りが主にあり、後者のほうが落差が大きくなりやすいと言われている。千賀投手の“お化けフォーク”が代表例だ。

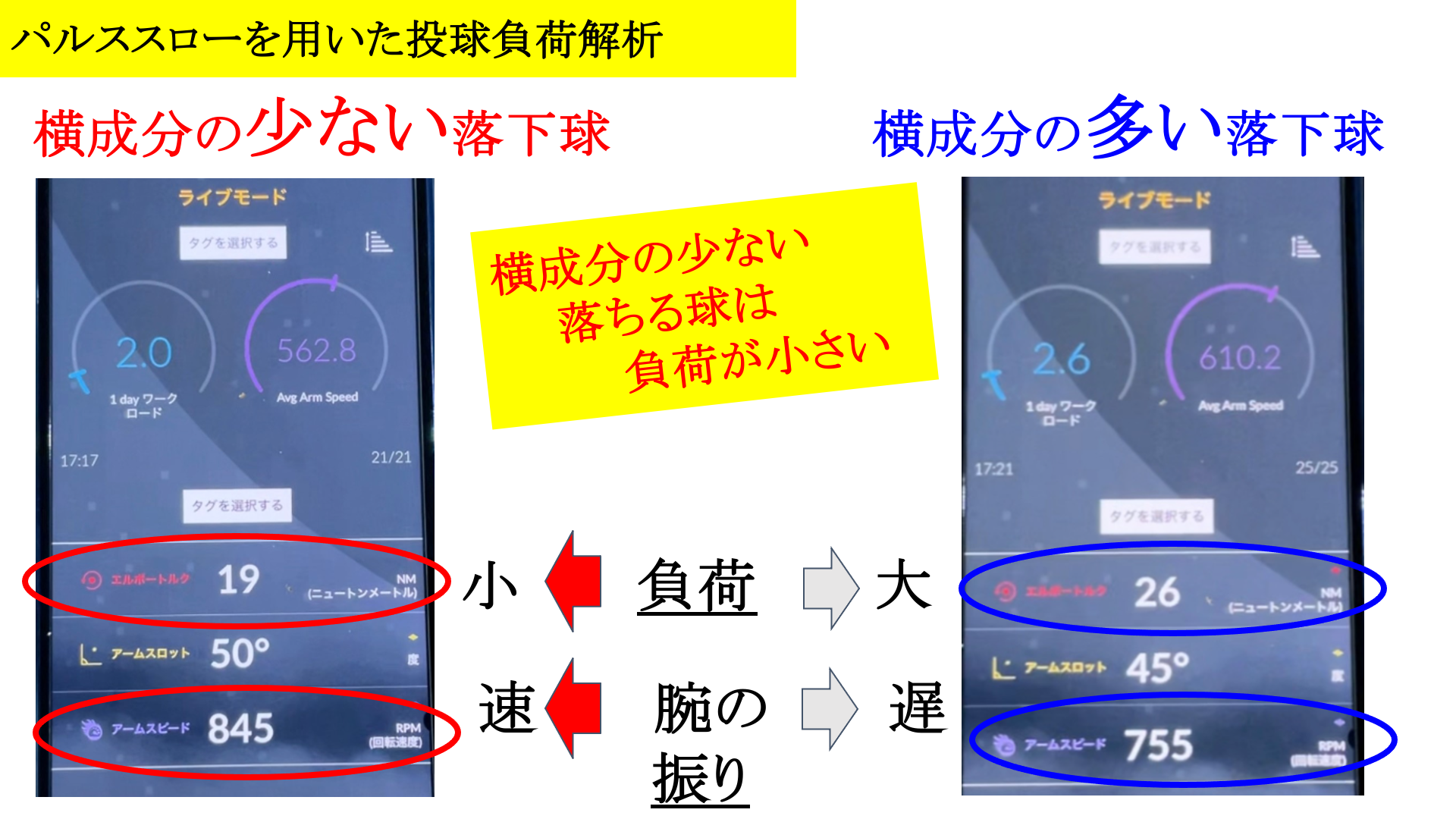

今回、祇園北はパルススローというテクノロジーを用いて、フォークを投げたときに肘にかかる負荷(ストレス)を計測。横成分の変化量が少ないフォークは負荷が小さく、腕の振りが速いことがわかった。腕の振りが速いということは、フォーシーム(ストレート)と同じように投げられていると考えられる。

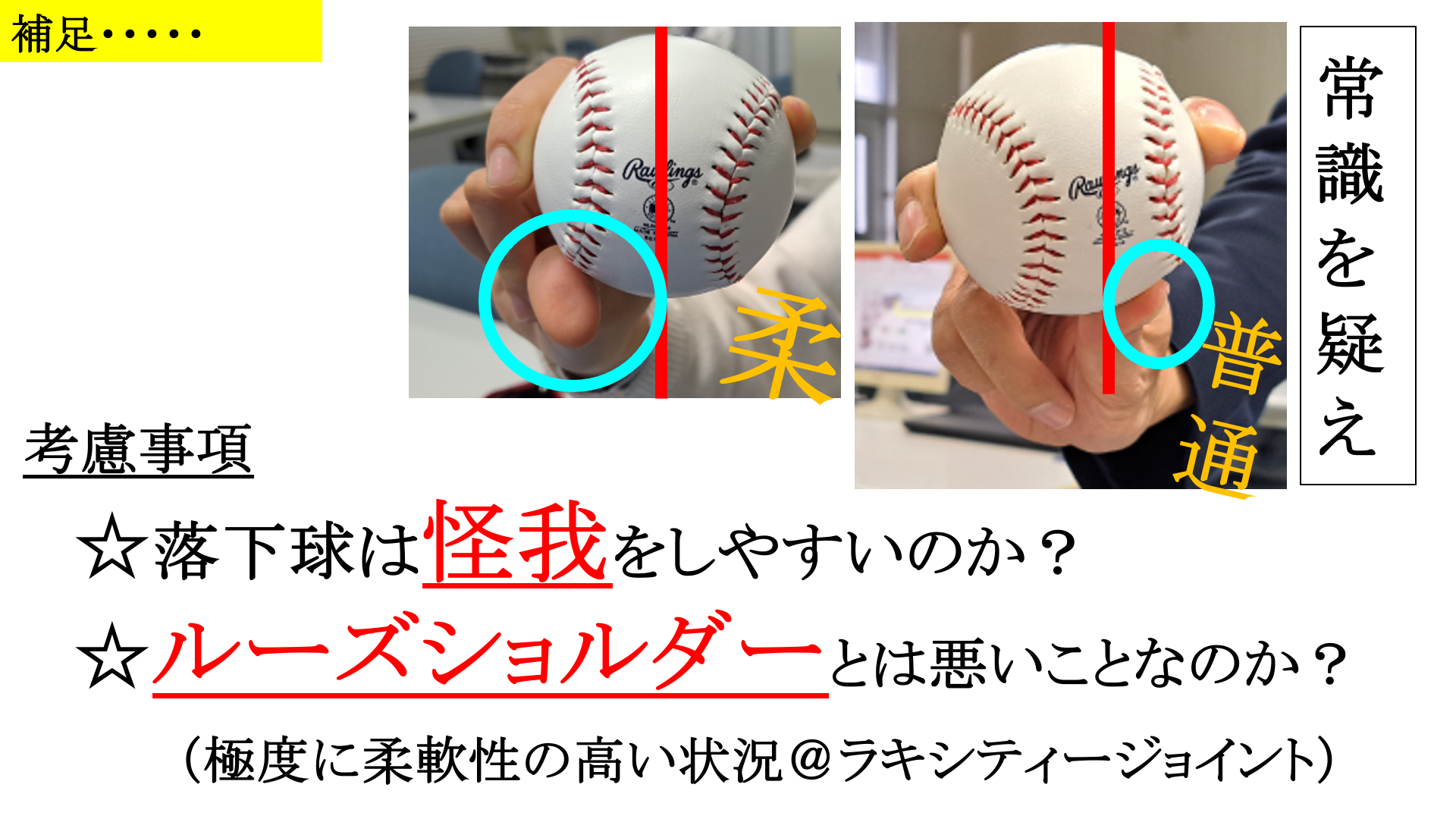

一般的にフォークは肘への負荷が大きいとされ、それゆえにMLBでは投げる投手が少ないと指摘されることもあるが、日本式落下球(=真下に落ちるフォーク)は横成分の多いフォークに比べて肘への負荷が小さいと測定された。日本人投手がフォークを投げても故障しにくい理由もそこにあるのではと祇園北は発表した。

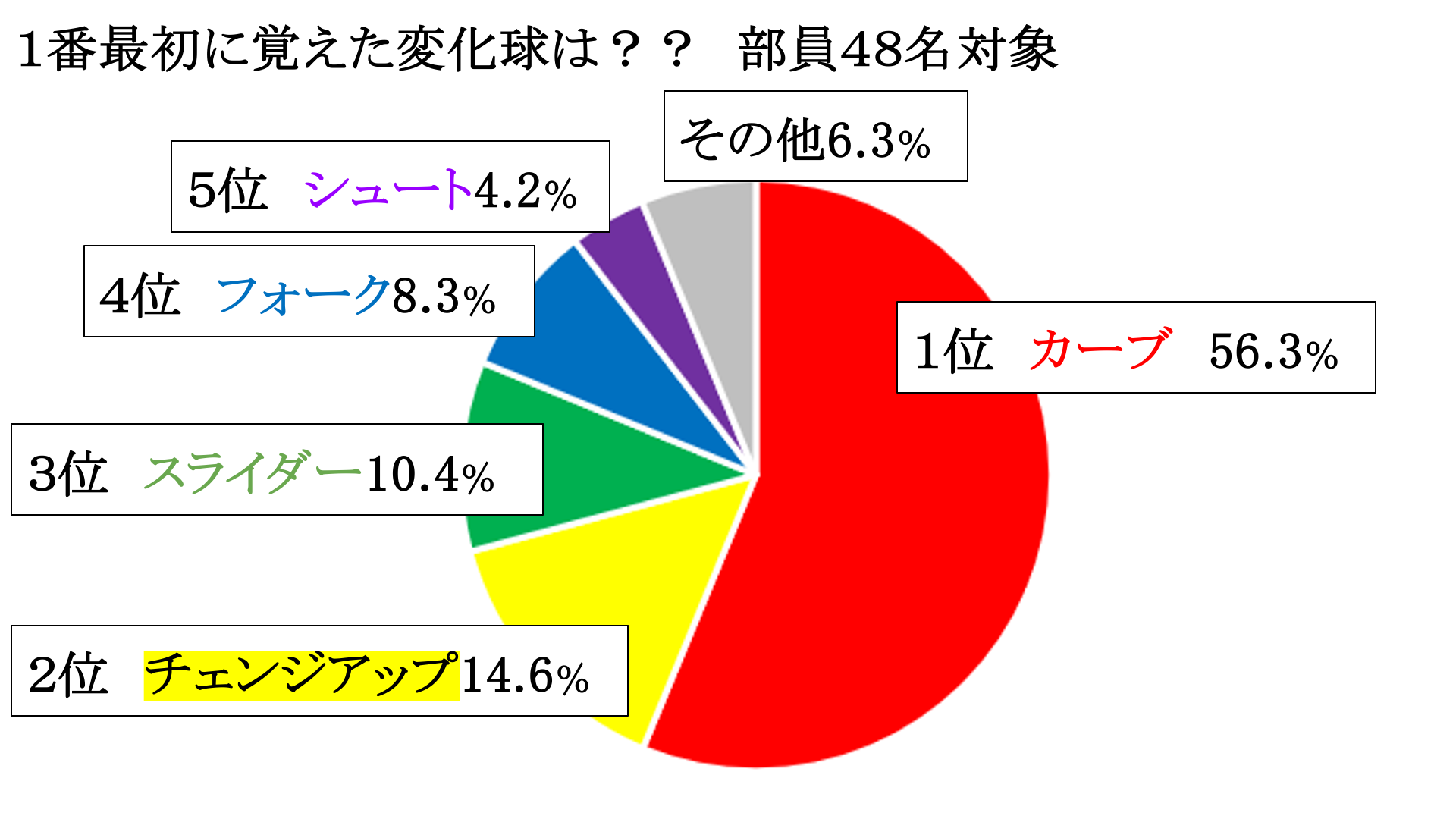

ちなみに祇園北が48人の部員を対象に「最初に覚えた変化球」についてアンケートをとると、1位がカーブの56.3%だったのに対し、フォークは4位で8.3%。そうした結果も踏まえ、以下の提言でプレゼンを締めた。

「『野球少年よ、フォークを投げよ』という大きな提言ができます。これは社会人野球だけではなく、高校生や中学生など早い段階からフォークを投げることによって、野球界全体の競技力向上につながるのではないかと考えています」

野球の“曖昧”な言葉を“具体的”にしたい

発表後の質疑応答では、故障予防の観点から子どもにフォークを勧めるのはどうかという指摘もあったが、祇園北はそうした固定観念に捉われず、フォークも投げ方次第で変化や肘への負荷が変わることをデータで示した。そうした点も評価されたのだろうか、優秀賞に輝いた。

「1年生で初めて出て、賞がとれたことがものすごくうれしいです」

水田さんがそう笑顔を見せた一方、吉田さんはデータ解析の世界に踏み出した理由を語った。

「野球には『後ろにつなげ』など曖昧な言葉が多い印象です。でも、どうやって後ろにつなげばいいのか。単打なのか、長打でもいいのか。確実な定義がないですよね。野球界の曖昧な言葉に対してデータを使って具体的にしていきたいと思って始めました」

その吉田さんにとって憧れの存在が1学年上の辻さんだ。辻さんは高校入学時には部活に所属しておらず、1年冬に野球部から「何もしていないなら、自分たちの手伝いをしてくれないか」と頼られたことがデータ分析に携わるきっかけだった。そこから研究にのめり込み、この冬、自身の進路も決まった。

「今後は専門的にデータを学びに大学に行くので、学んだことを活かして野球のアナリストになれたらいいなと考えています」

野球競技分析大会の目的は、「データと指導現場」をつなぐアナリストやデータサイエンティスト、コーディネータの育成だ。その意味でも、祇園北の活躍は極めて意義があるものと言える。