東京ヤクルトスワローズで活躍し、引退後は大手コンサルティング会社で、経営コンサルタントとして活動している久古健太郎さんにインタビューする第1回。縁あって隠岐諸島で野球指導をすることになった久古さんは、デジタル技術を用いたリモート指導と、現地での指導を組み合わせたプロジェクトに参画している。同社の地方創生×スポーツをテーマとして取り組んでいる、隠岐高校での指導を中心に話を聞いた。

元々は地方創生の一環として、2020年から隠岐諸島の海士町とともに事業を行っており、役場からの提案でスポーツイベントも企画してみようということになった。まず行われたのは元プロ野球選手による野球教室で、さらにそれを発展させて、離島ならではのハンディキャップを埋めるべく「VRを活用した遠隔野球指導教室」に取り組むことになった。隠岐四島は本土から60kmほどの場所にあり、高速船で1時間ほど離れた離島。そのうちの一つである隠岐の島にある隠岐高校は現在部員が8名。離島ゆえに練習相手が少なく、実戦経験を積むことが難しいという。

VR技術を使った指導

「VR技術を使っての指導はまず、VR上で取得した選手のパフォーマンスデータを事前に送ってもらい、当日までにデータを分析し、ある程度選手の傾向を見た上でリモートで指導しました。選手一人ひとりに15分ぐらい時間を取って、データをグラフで示しながら『ここがこうなってるよ』みたいな形で選手に指導をしていきました」

指導の場には、同じく今浪隆博さん(元日ハム、ヤクルト)、鵜久森淳志さん(元日ハム、ヤクルト)にも参加してもらい、現地とリモートで指導を行った。VRを活用した指導は隠岐高校に対して過去に2回行った。1回目はワンタイムでの指導を行い、2回目は3ヶ月程度かけて月に1度のリモート指導を2度行ったのち、3度目は実際に現地に行って、直接指導を行った。また、その場でVRを使いながらリアルタイムで取得したデータを使った指導も行った。ヘッドマウントやバットに付けたセンサーからデータが直接パソコンに反映されるため、即時に選手へフィードバックすることもできる。さらに現地指導後には、約3か月間かけて取得したデータをもとに指導の効果測定が行われた。

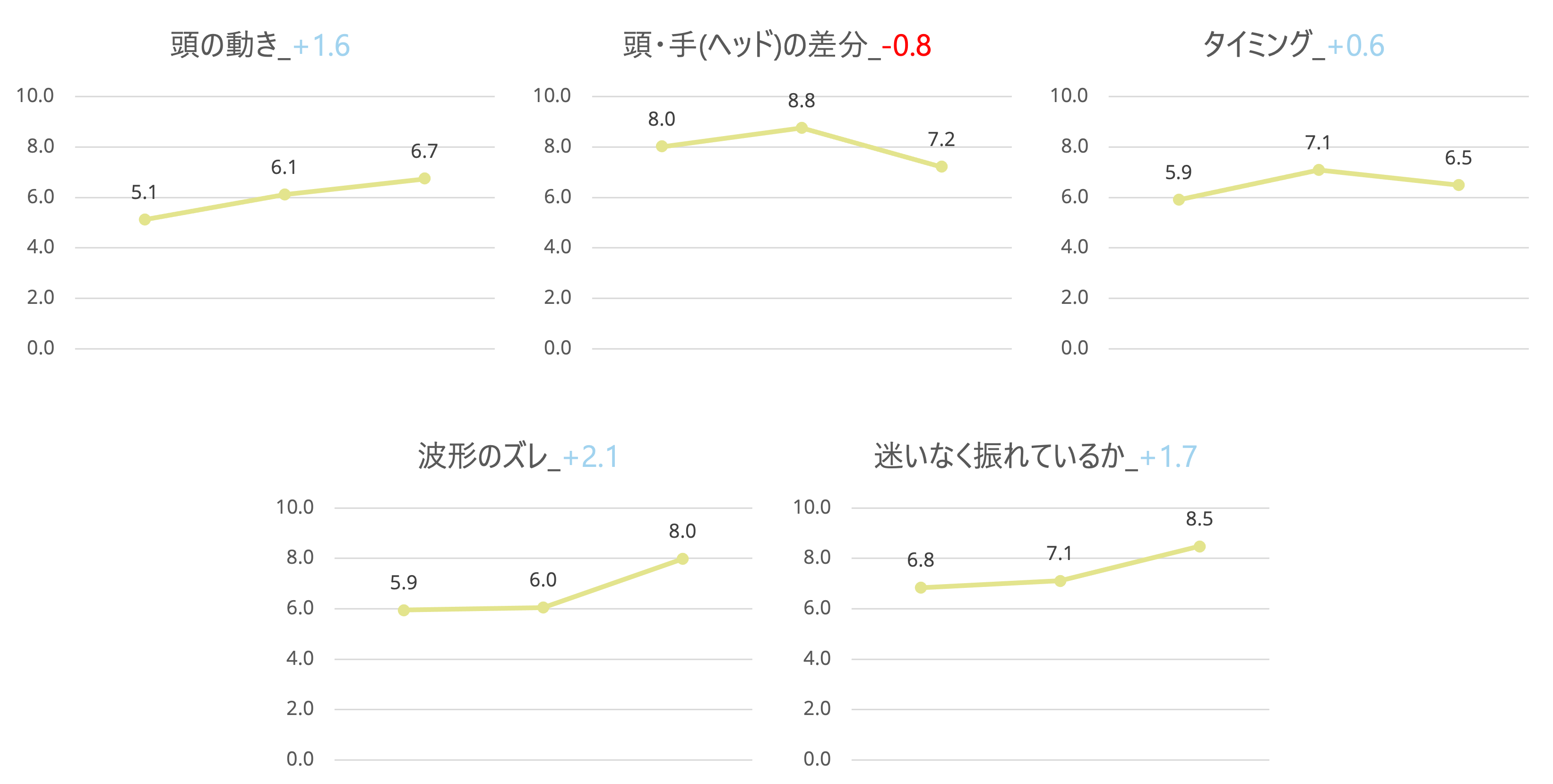

個別の選手の効果測定の結果

VRでのデータ分析

「デジタルを使ったデータ分析」といっても、トラックマンやラプソードのような計測とはまた違う。「定量的な数字があまりなく、どちらかというと、主観で見なければいけないようなデータなんです」と久古さんは言う。

「ヘッドマウントで頭の動きを計測し、バットにセンサーを付けて動きを計測する。これがグラフになって現れてきます。ボールが来たタイミングに対して頭がどういう動きをしたのか、スイングがどういう風に動いているかを見る。例えばボールがベース板を通過したタイミングでちゃんとスイングがピークを迎えているか、タイミングよく振れているのか、というところを見ることが出来ます。

頭でいうと、頭がブレてしまうとあまり良いスイングが出来ない、ミートしにくいということがある。頭の波形は上に上がるとそれだけ早く動いていることになるので、頭に付けたヘッドマウントのスピードを見ながら指導をする。これは球種ごとにデータを出しているので、例えばストレートの時はタイミングよく合わせられてるね、とか、ちょっとカーブになるとまだ来てないのに振っちゃってるよ、とか。そういう傾向がデータで出てくると、実際に今浪さんや鵜久森さんに入ってもらって、どういう意識で打っているのか、こういう打ち方、こういう待ち方をした方がいいよ、というような指導に結び付けています」

このとき、データをグラフで見るだけでは改善度合いが分からないので、一定の基準をつけ、3段階で評価をするようにした。例えばスイングデータでは見るべき観点が5つ定義づけてあり、その平均点が「右の真っ直ぐに対しては何点」「右のスライダーに対しては何点」のようにある程度定量化した評価をする。計測前の評価と計測後の評価を比較し、効果検証をしていた。

成果と課題

「選手たちも一定の効果を感じてくれたと言ってもらっています。それからVR上でのパフォーマンスの改善度合いというのが、監督の目から見ても、その選手の実際の動きの成長度合いと結構繋がりを感じるという話がありました。ですから、VR上でのパフォーマンスアップというのが、リアルでの動きのパフォーマンスアップと、ある程度相関は出来ているという面で、成果は見られたと思います」

ただ、今回のデータ評価方法は、あまり汎用性がないというのが課題だという。評価については久古さんの主観的なもので、横展開がしづらい。他の人が評価した場合に個人差が出てしまうところは課題となる。

「あとはこのグラフをそのまま選手たちに使うのは、直感的に分かりづらい」

この辺りは、今後いかに定量化出来るか。ダッシュボードのような形で、どの数値が何を表すか、どんな数字ならどんな状態かを分かりやすく提示できるようになれば、選手たちにも自分の今の状態がすぐに把握出来るようになる、と久古さんは語る。

今後の可能性を秘めた部分もまだまだある。選手ファーストの取り組みとなるようこれからもトライ&エラーを繰り返していく。