全日本野球協会(BFJ)が主催する「2024年度 野球指導者講習会(BCC)」が、5年ぶりに集合形式で開催された。

本年度の新たなプログラムの一つに、「タブレットやスマホで簡単!映像を使った野球指導」という講義があり、その内容を本記事でレポートする。

(文 / 白石怜平)

国際大会でも活用されるスマートフォンやタブレット端末

今回、本講義で講師を担当したのは、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」のデジタル推進室に所属する田中仁氏。

田中氏は、映像技術や情報技術を用いたアスリート向けの支援や講習会などを行っている。

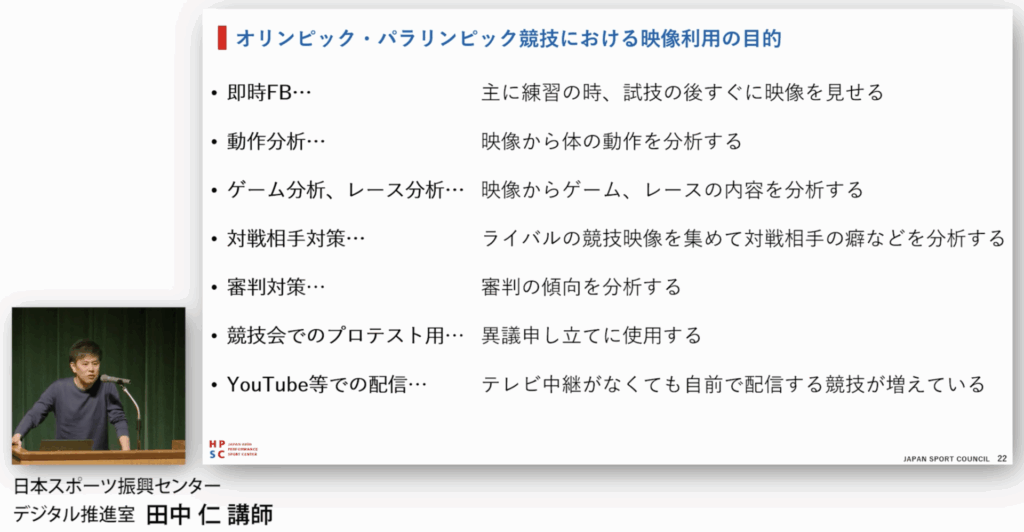

講義ではプロ野球で使っている最新の機器や、オリンピックやパラリンピックでの映像利用についての紹介からスタートした。

一見これだけを見ると表題とは離れていそうに感じるが、特にオリンピックやパラリンピックにおける使用機材は、BCCの主な受講者層である小・中学生から高校までの指導者に参考になるのではと以下の理由を添えながら述べた。

「日本でもトップアスリートが集まる大会ですが、アマチュアスポーツでもあります。なので、限られた予算の中で効率的にサポートするという考え方なので、我々もその思いに応えられるような手段を提供できるよう、日々取り組んでいます」

そのオリンピックやパラリンピックといった世界最高峰の舞台においても活用される機材がスマートフォンとタブレットとビデオカメラの3点。

中でもスマートフォンとタブレットが主になっているという。

オリンピックやパラリンピックの舞台でも活用されている3機種の特徴

田中氏は幾つかの競技での活用事例を写真を交えて説明。これらを踏まえ、映像利用の目的をまとめた。

「最も多く利用されている場面は即時フィードバック。すぐ見せることによって体の動きをまだ覚えていることもあり、各競技や団体はものすごく力を入れているところです」

田中氏がまとめた映像利用の目的

撮影シーンと目的に合わせた撮影方法とは?

ここから実践的な内容へ。まず、映像の撮り方について解説が行われた。

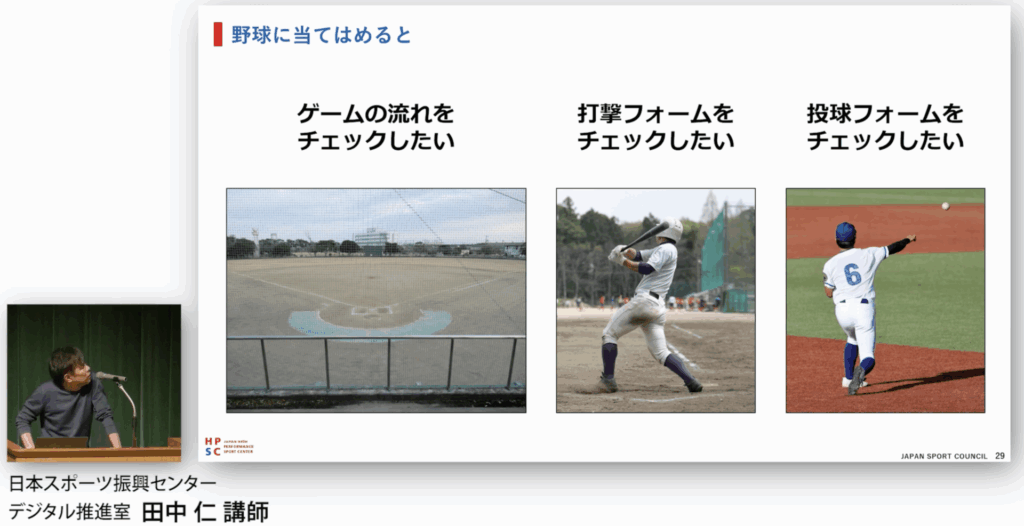

野球に当てはめると一例ではあるが、試合を分析する目的ならバックネット裏から広めに撮影、打撃フォームや投球フォームを確認する目的なら横からアップで撮影するなど、目的に応じて撮影場所やサイズを使い分けること大事であると説いた。

野球における主な撮影シーン

また田中氏は撮影時にあると便利なものも合わせて述べた。

「スポーツを撮るなら三脚を使った方がいいと思います。特に分析を行う際はブレてしまうと見づらくなってしまうためです。ただ、持ち込み禁止の大会もあるので状況に応じて使いましょう」

今は内蔵されている「ハイスピードカメラ」

撮り方に続いては、撮影モードについて解説が展開される。ここではハイスピードカメラについて田中氏が説いた。

「野球中継でスローモーション映像を見ることがありますが、これはハイスピードカメラで撮影されたものです。かつては高価な専用機材が必要でしたが、今では多くのスマートフォンやタブレットで同様の撮影が可能になっています」

では“ハイスピード”とは何か。以下の図で1秒当たりの撮影枚数を比較する。

iPhone12のハイスピードカメラと通常のビデオカメラを比較した

動画はいわゆるパラパラ漫画のような静止画の集合体であるが、通常のテレビ放送で用いられるビデオカメラは1秒に30枚となっている。

一方でハイスピードカメラは基本的にそれ以上となり、例えばiPhone12の場合は240枚 / 秒。ただ機種によってさまざまであり、1秒で120枚や90枚というカメラもあるという。

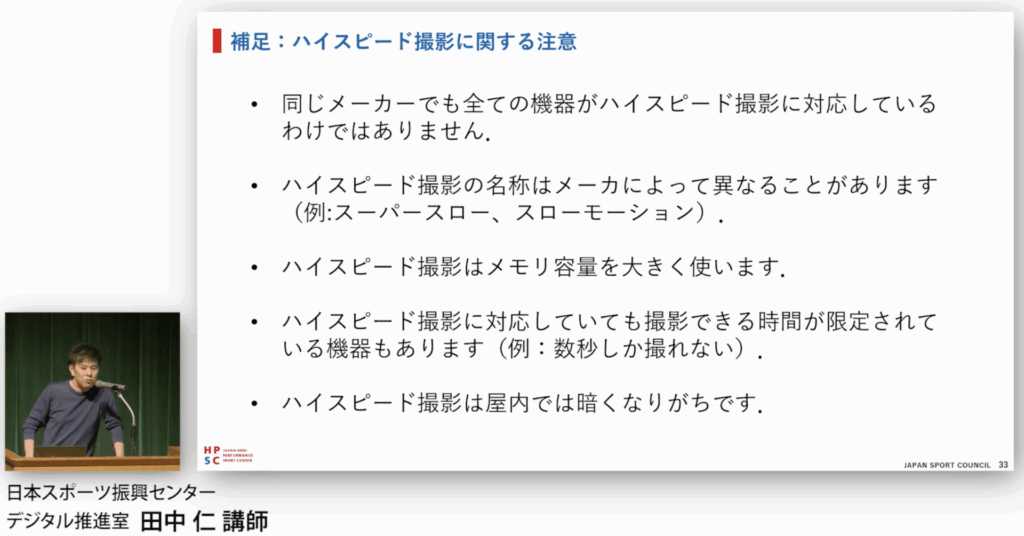

ここで田中氏はハイスピードカメラを使用する上での注意点を述べた。

「一番注意しないといけないのは、ハイスピードで撮ると容量を大きく使うので、特にスマートフォンだとすぐに上限になってしまいます。

ですので、使うのは“ここぞ”の場面にすることと、極力端末に残しておかずに消した方がいいです。

1分撮るだけでも大きく容量を使うので、野球だと投球や打撃といった限られたシーンで使うのが有効です」

ハイスピード撮影を行う際の注意点を挙げた

低コストで指導に使える4つのおすすめアプリ

ここまでスマートフォンやタブレットがいかにスポーツの撮影で活用できるかを述べてきた田中氏。次はその機材を使う上で、どのアプリがおすすめかを説いていく。

iPhoneに内蔵されている写真アプリや、Android端末でも使用可能なGoogleフォトで写真や動画の編集ができるとしつつ、さらに一歩踏み込んでスポーツ指導に使えるアプリもピックアップ。

世の中には動画・画像編集に限らず膨大な数のアプリがあるため、これが全てではないとしつつ、極力金銭的コストをかけないものを厳選した。

スポーツ指導に活用できる主なアプリ4選

田中氏は上の図で示したもののうち2つについて深掘りした。

「『ウゴトル』はスローモーション再生、二画面比較、遅延再生などが可能な無料アプリです。特に一人で練習する際に、タイムラグ再生機能が非常に役立ちます。

自己練習=一人で練習する時に端末を置いて行うのですが、例えば野球でスイングの撮影をする際に遅延を5秒とすると、5秒後に自分の映像が出てきます。なので、ストップして戻って再生というのを繰り返す作業が省けます」

もうひとつ解説に挙げたのが「Clipstro」。有料アプリではあるが、その使い方をシーンと交えて説明した。

「カメラを固定した状態で撮影し、動画を静止画にしてフィードバックすることができます。写真にして選手に見せられるので紙にして配る場合にも使えます」

動画を複数の静止画に分けた残像動画にするClipstro

ファイル共有と情報漏洩で注意すべきこと

続いては撮影したファイルの共有方法について。現在使われている手段について、田中氏が4項目に分けてポイントとともに提示した。

「今はクラウドサービスの利用がポイントになります。USBやハードディスクはクラウドサービスではないですが、4つほど挙げました。左2つは近距離にいたり物理的に渡す必要があるもの、右2つはお互いその場にいなくても共有できるものです。

最近多いのはSNSでのメッセージです。特にLINEでその場でファイルを送るのはすごく普及しています。ただ、一定期間すぎると消えてしまったり長尺の動画を送れないので注意が必要です」

映像ファイルの主な共有方法

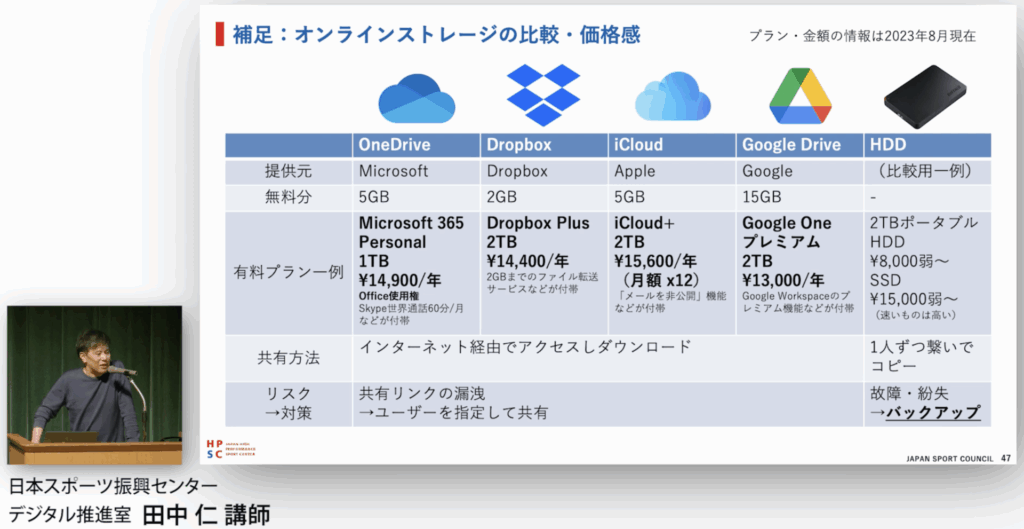

田中氏は4つの内から「オンラインストレージ」についてより詳細に説明。

オンラインストレージとはインターネット上でデータを保管・共有するサービスで、インターネットに接続できれば場所を問わず利用できる。

補足として価格は23年8月時点でのものではあるが、以下で各ストレージの特徴をまとめた。

オンラインストレージの特徴

ストレージでの共有方法ではURLによる共有と、ファイルを共有したい人を指定してアクセス権を付与する形式があることを示した田中氏。

これに関連して、講義の終盤ではストレージに限らず情報漏洩に関する注意喚起も行った。

「デジタルデータを扱うには気をつけていただきたいです。情報漏洩の原因の多くは人為的なミスによるもので、例えばLINEでの誤送信やオンラインストレージでのアクセス権設定ミスが代表例です。

他にもオンラインストレージで一人ひとり設定するのが手間であれば、URLを変更するなど、小さなことでもやっていけばミスは防げます」

情報漏洩に関わる人為ミスに注意喚起した

スマートフォンやタブレットは国際大会でも活用されているなど、指導におけるスタンダードとなりつつある。

身近なツールを活用することで、指導の質や効率は飛躍的に向上する。特に育成年代の選手を指導する場面で、大きな可能性を感じさせる講義となった。