2023年1月〜2月にかけて行われた2022年度 野球指導者講習会/BASEBALL COACHING CLINIC(略称:BCC)は、一般財団法人全日本野球協会(BFJ)と一般社団法人日本野球機構(NPB)の共催で実施されている。この講習会は、野球競技の指導者及び指導者を目指している方に対し、科学的に裏付けられた理論と貴重な実体験から得た知識を学ぶ機会を提供することを目的に、プロ(NPB)とアマ(旧全日本アマチュア野球連盟~現在のBFJ)の共催事業として毎年開催されてきたが、今回で28年目の開催となる。

Homebaseでは、BCCの必修である各講座の内容を抜粋し、BCCを受けられなかった方やBCC受験後も勉強し直したいという方向けに、いつでも読み返しができるようテキスト記事として掲載する。

第一回のテーマは講座名 「指導者として選手として知っておくべきこと」〜スポーツマンシップについて考える〜 講師:森本美行:(一社)日本スポーツマンシップ協会 理事 / / (一社)京都スポーツイノベーションファクトリー 代表理事)についてリポートする。

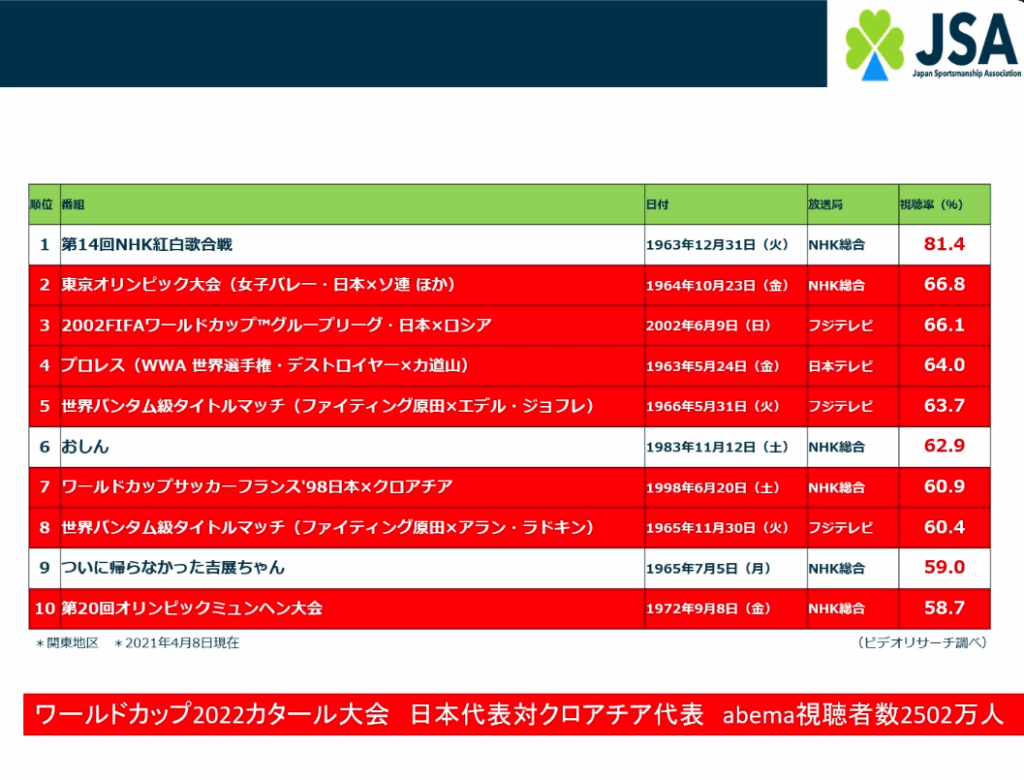

スポーツマンシップとは何か、なぜスポーツマンシップが大切なのか、そもそもスポーツとは、スポーツをする意義とは何なのか…講義の冒頭、森本氏は、まずスポーツの可能性についてさまざまな観点から言及した。日本国内でのスポーツの注目度が高いことの裏付けとして、テレビやライブ配信の数字に注目し、abemaTV「FIFAワールドカップカタール2022 決勝トーナメント 日本 vs クロアチア戦」の視聴者数が2,502万人に達したこと、ビデオリサーチ社調査において関東地区の歴代視聴率10位のうち、7番組がスポーツ番組であることを挙げた。さらに、プロゴルファー松山英樹さんのキャディである早藤翔太さんが2021年のマスターズ・トーナメント優勝時、ホールアウト後に一礼したことが賞賛されたことや前出のワールドカップでの「三苫の1ミリ」などを例に、スポーツには世界の人々を感動させ、勇気を与える力があることを説明した。

一方で、スポーツには、負の面があることも触れられた。度重なる体罰問題や勝利至上主義、ハラスメント問題、組織ガバナンス欠如、アスリートによる不祥事や犯罪、八百長疑惑、失言・軽率な言動、関係者による犯罪・不祥事など、さまざまな問題が起きており、「スポーツには、このように光と影、両方の側面があります。前出のスポーツ界の問題は、多くが社会問題と重なるものであり、全ての問題は人災、つまり人が関わるものなのです」とし、これらの“人”に関わる問題を解決するための手段が教育・指導であり、そのための重要なキーワードを「スポーツマンシップ」であると掲げた。

スポーツマンシップとは何か、なぜスポーツマンシップが大切なのか、そもそもスポーツとは、スポーツをする意義とは何なのか…講義の冒頭、森本氏は、まずスポーツの可能性についてさまざまな観点から言及した。日本国内でのスポーツの注目度が高いことの裏付けとして、テレビやライブ配信の数字に注目し、abemaTV「FIFAワールドカップカタール2022 決勝トーナメント 日本 vs クロアチア戦」の視聴者数が2,502万人に達したこと、ビデオリサーチ社調査において関東地区の歴代視聴率10位のうち、7番組がスポーツ番組であることを挙げた。さらに、プロゴルファー松山英樹さんのキャディである早藤翔太さんが2021年のマスターズ・トーナメント優勝時、ホールアウト後に一礼したことが賞賛されたことや前出のワールドカップでの「三苫の1ミリ」などを例に、スポーツには世界の人々を感動させ、勇気を与える力があることを説明した。

一方で、スポーツには、負の面があることも触れられた。度重なる体罰問題や勝利至上主義、ハラスメント問題、組織ガバナンス欠如、アスリートによる不祥事や犯罪、八百長疑惑、失言・軽率な言動、関係者による犯罪・不祥事など、さまざまな問題が起きており、「スポーツには、このように光と影、両方の側面があります。前出のスポーツ界の問題は、多くが社会問題と重なるものであり、全ての問題は人災、つまり人が関わるものなのです」とし、これらの“人”に関わる問題を解決するための手段が教育・指導であり、そのための重要なキーワードを「スポーツマンシップ」であると掲げた。

また、スポーツマンシップを学ぶ際に、留意する点として以下の3つが挙げられた。

● スポーツを指導する際になぜスポーツマンシップが重要なのかを理解し、自分の言葉として伝え、実践できるようにする。

● スポーツ指導者だからこそスポーツを指導する意義をあらためて考える機会にする。

● スポーツマンシップの考え方は、「今日の試合に勝つ」だけの考えではないこと、年齢に関係なく、学生生活、仕事、日々の生活においても大切なことであることを理解する。

ここからは、スポーツマンシップについて、スポーツそのものを紐解きながら考えていく。

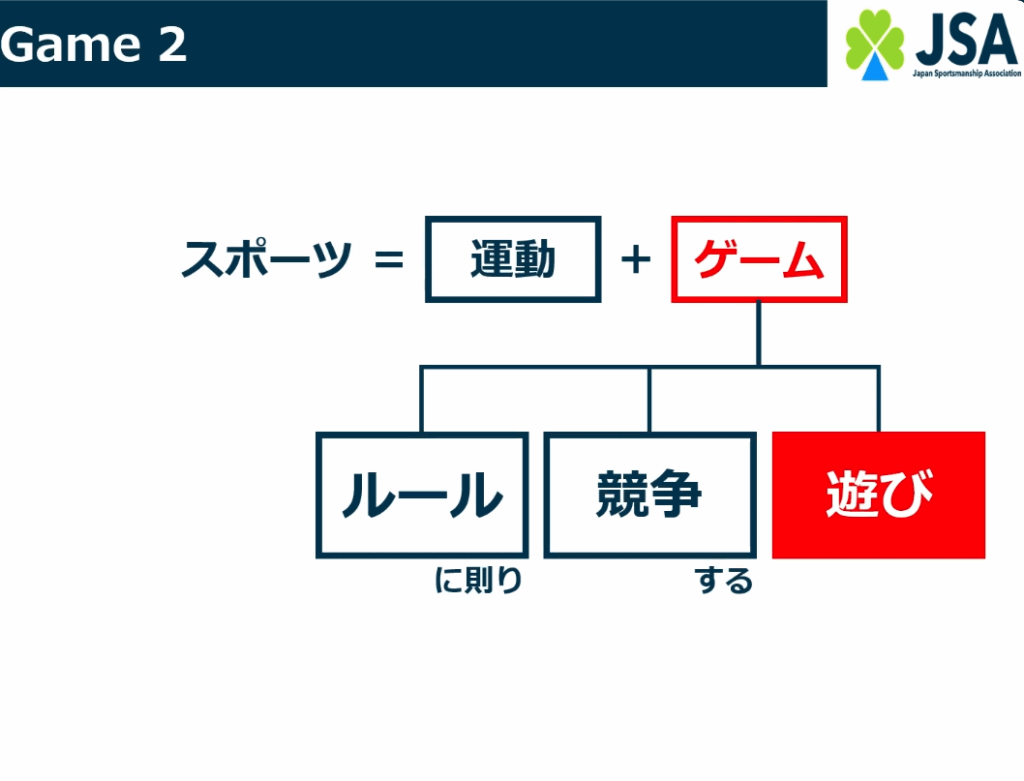

スポーツとは何か?上記の図を見ていただくとお分かりいただけるように、スポーツは「運動」+「ゲーム」である。またゲームは「ルール」に則り「競争」する「遊び」と言い換えることができる。英語では、「 Play Sports ! 」と表現されるように、スポーツは「遊び」であり、「遊び」は本来、愉しい(※1)ものだ。言い換えると、愉しくなければスポーツではないということになる。森本氏は、スポーツの語源がラテン語の「deportare」であることにも触れ、日本語で「「気晴らし」という意味であることから、スポーツは「自らPlayする真剣な遊び」であると定義し、こう続けた。

「遊びは強制されたら愉しくありません。自分たちの意思で遊ぶから愉しいのです。つまり、スポーツは愉しいからこそスポーツと言えるのです。」

※1 愉しい・・・困難の先の喜びという意味であり、ここでは「愉しい」を用いている

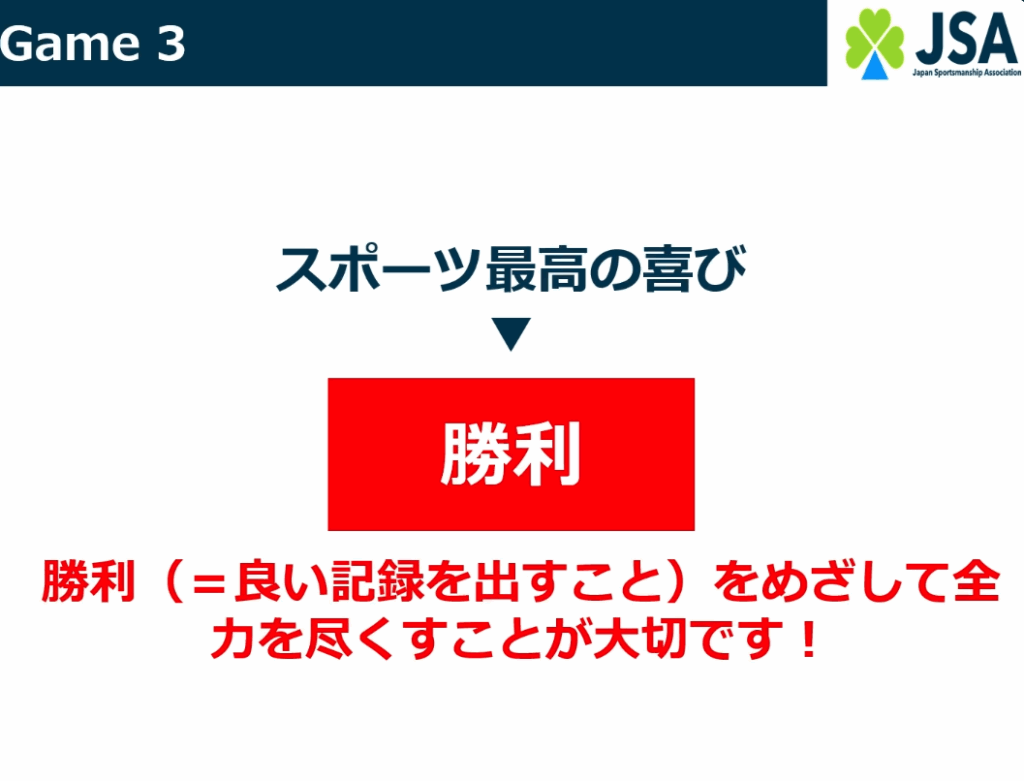

そんなスポーツをPlayする中で最高の喜びとなるのは、やはり「勝利」である。しかし、全ての勝利が喜びに繋がるわけではないと森本氏は言う。

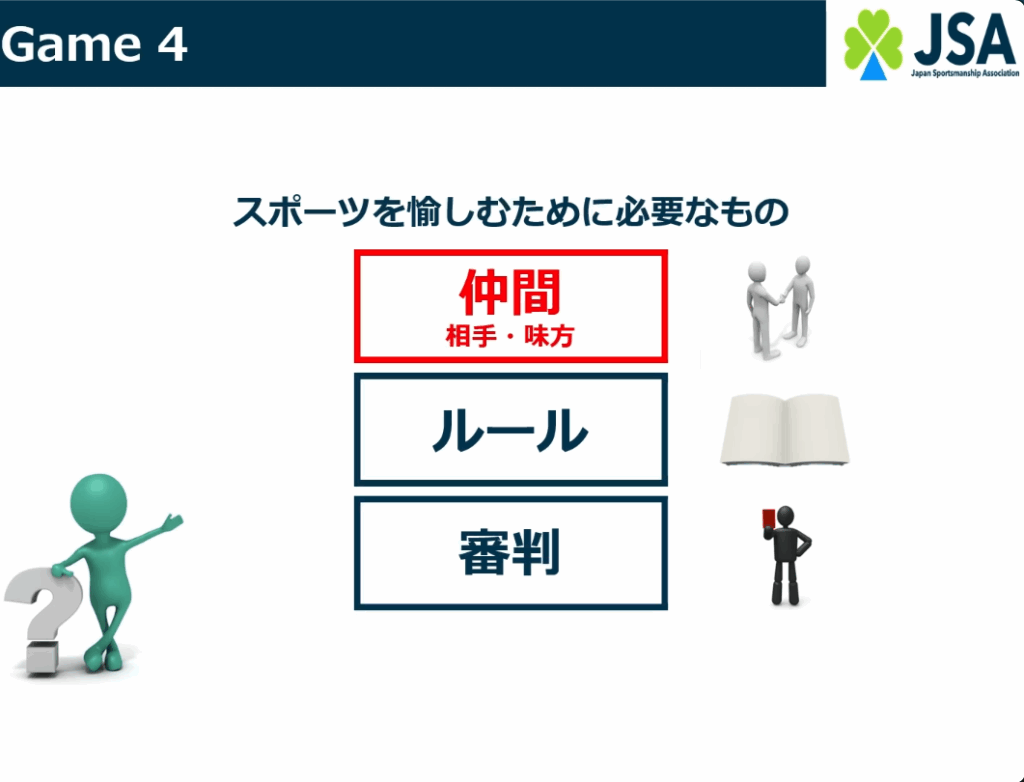

「スポーツ最高の喜びは、ただ勝つことではありません。あくまで勝利(良い記録を出すこと)を目指して全力を尽くすことが大切です。例えば、大学生チームが小学生チームに勝って、喜ぶでしょうか?カテゴリ分けや“ルール”があることで正々堂々と勝負を行い、その末に勝つことで初めて真に喜ぶことができるでしょう。また、ルールがあってもジャッジが不公平な場合、勝ってもモヤモヤが残ります。公平にジャッジをする“審判”もスポーツには必要不可欠です。」

さらにもうひとつ、スポーツを愉しむために必要なのは「仲間」だという。

「対戦するのは敵ではなく、あくまでも相手です。相手が本気で立ち向かってくればくるほど勝利を得た時は嬉しく、敗戦した時は悔しく次に向かう活力をもらえます。相手はスポーツを愉しむための大切な“仲間”なのです。ルール、審判、そして同じ思いでプレーする仲間(味方と相手)これらが揃って初めてスポーツを愉しむことができるのです。」と話す。

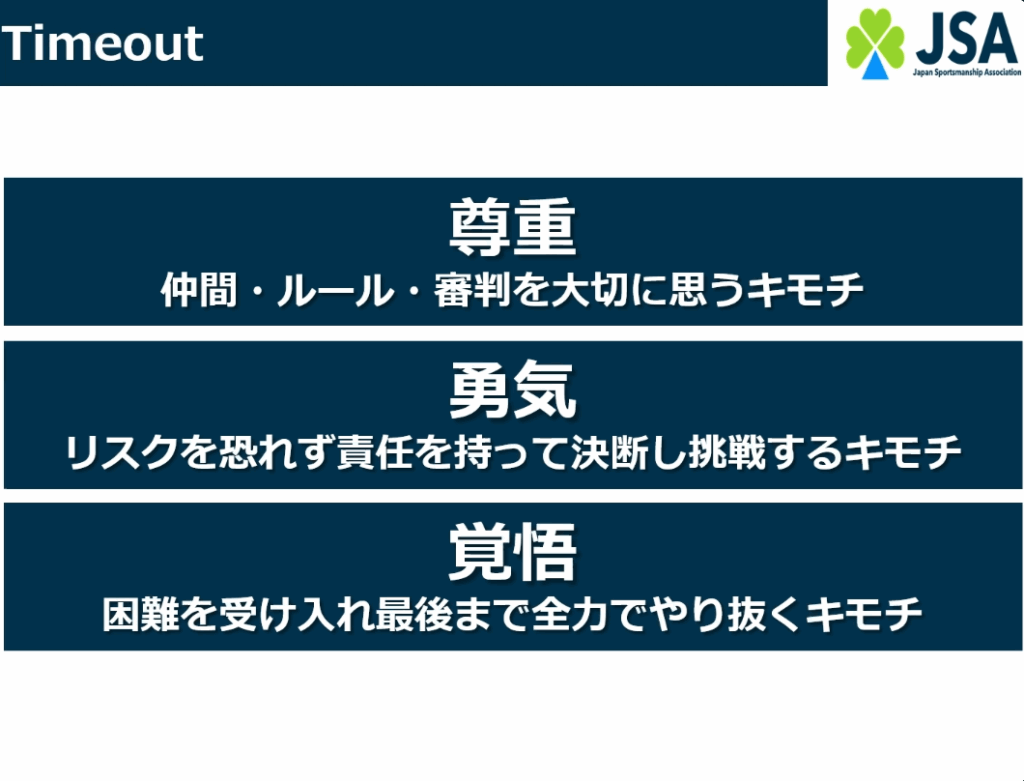

そしてこの全てが揃った上で必要となるのが、仲間(相手・味方・ルール・審判を大切に思うキモチ =「尊重」※リスペクト)である。

森本氏は「細かな言葉の違いですが、スポーツマンシップ協会では尊重という言葉を大切にしています。似た言葉で尊敬という言葉がありますが、尊重との違いは目線が違うこと。尊敬は目上の人を敬うという意味ですが、尊重は相手と同じ目線になり思いやることであり、スポーツの現場では指導者が選手に目線を合わせ、彼らのことを認めてあげることが重要で大切にして欲しいポイントになります。」と語った。

さらに、

・勝利をするために必要な、恐れずに相手や自分に挑戦するキモチ = 「勇気」

・勝負事であるためどんな状況になっても、最後まで諦めない/全力を尽くすキモチ = 「覚悟」

この3つのキモチを持っている人や持とうと思っている人が「スポーツマン」であるとスポーツマンシップ協会は定義している。

※ 国語辞典では、スポーツマン = 運動競技の選手 / スポーツの得意な人と説明している。しかし英国の辞典には、スポーツマン = good fellow とも書かれており、「良き仲間」即ち他人から信頼される人のことを表しているという。

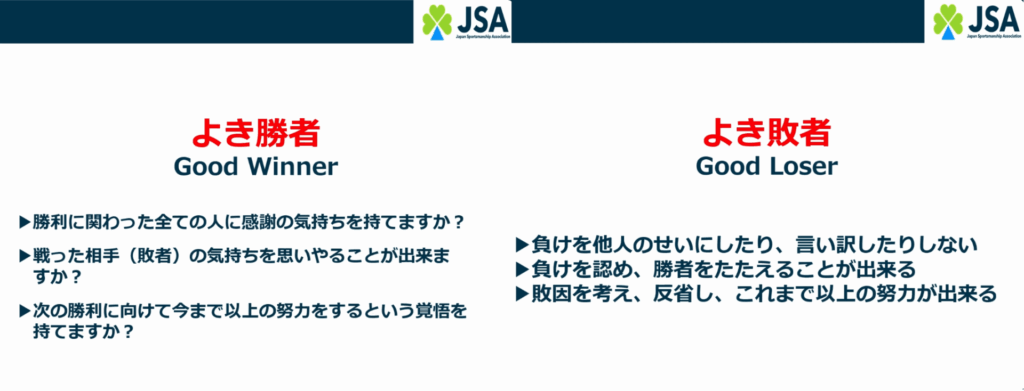

では他人から見てスポーツマンであると判断される瞬間はいつであろうか?森本氏によれば、その一つは「勝利や敗北」という勝敗が決した時だという。

「スポーツマン同士いい試合(Good game)をつくろうとして、お互いに努力します。しかし、スポーツの試合を行う以上、必ず勝者と敗者が出てきます。勝利した時でも「勝っておごらず周りへの感謝を忘れず、また次も勝てるよう努力すること」が大事です。敗北しても「負けて腐らず、勝利した相手を称え、次は勝利出来るよう取り組むこと」が重要です。お互いがよき勝者であり、よき敗者であることが成長の活力につながるはずです。そういった気持ちを持つことをしっかりと覚えておいてください。」と、森本氏は受講者に対して強く呼びかけた。

約60分の講座の最後に、森本氏が受講者に伝えたい言葉として

「野球を通して、プレーヤーは生き方を学んでいます。そして、指導者は未来への導き役(コーチ)です。そのことを決して忘れず、自信と誇りを持ちながら野球と、選手たちに真剣に向き合ってください。」と締めた。

本記事が、「スポーツとは何か? 」「スポーツマンシップとは何か?」これらの問いについて考えて行くきっかけとなるように期待するとともに、実際に記事を読んだ指導者がスポーツマンシップを意識して行う日々の指導が、野球そしてスポーツの価値を高めていくことに繋がると信じている。