“ストレートと空振り”

投手には、さまざまな投球スタイルの投手がいるが、その多くが一度は夢見るのが「誰よりも速いストレート」「誰もが空振りするボール」だろう。そんな原点に立ち返るようなテーマについて真っ向から分析を行ったのは立命館大学大学院チーム。彼らは「自分たちのデータ分析能力を試したい」と意気込み、決勝プレゼンに臨んだ。

野球競技においてバッテリーが考えなければいけない問題はいくつかあるが、“空振りを奪う”ボールを投げることの重要度は非常に高い。空振りはバッテリー間の中で完結するプレーであり、野手側の打球処理機会(打球を捕る、投げる)がなく、エラーの確率が大きく減るため、試合中ではここぞという場面で狙いたくなるプレーのひとつである。

今回、立命館大学大学院チームは、球種ごとに空振りを奪うためにどの指標がポイントとなるのかを考えるという方針に決め、分析を進めていった。例えば、ストレートでは球速とボールの回転数という2つの指標の向上で空振り率が高くなると予想できるが、実際にはどの数値が1番重要なのか、実際に分析してみるということだ。

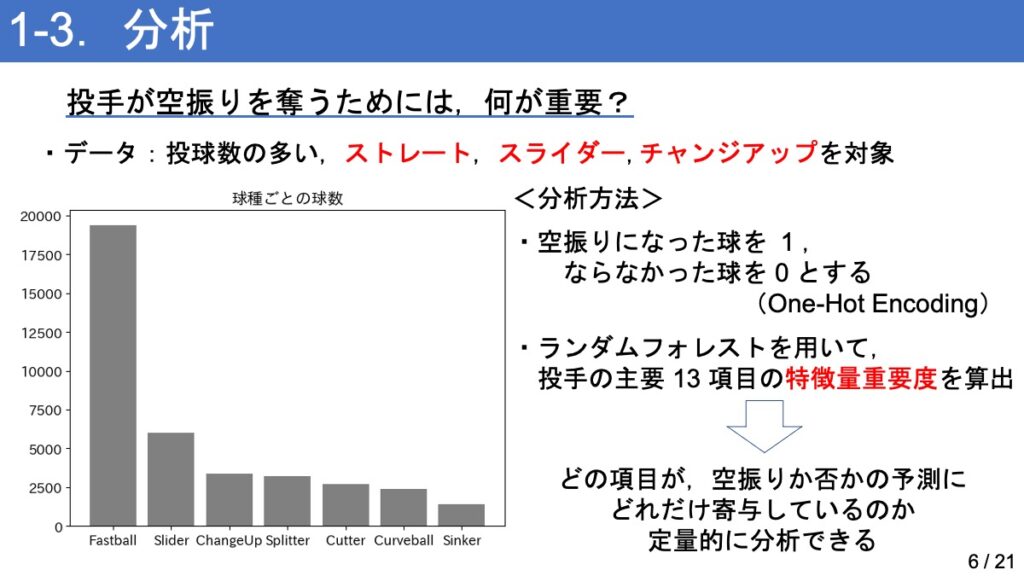

2月22日16時から翌23日10時45分までの19時間という制限時間の中、各チームに与えられた2020~2022年の都市対抗野球大会、2021年と2022年の社会人野球日本選手権大会の計5大会の試合中に計測されたTrackmanデータの中から、特に球数が多かったストレート、スライダー、チェンジアップに球種を絞り、球種ごとに空振りを奪うためにはどの項目の数値が重要なのか分析を行なった。

分析にはランダムフォレストという手法を用い、投手の13個の指標それぞれで特徴量最重要度という指標を算出。これによって、各球種の投球において、どの指標が空振りという結果に繋がっているか定量的に分析した。

分析の結果、3球種それぞれに空振りへと寄与する異なる指標があることが明らかになった。下記の通り、ストレート、スライダー、チェンジアップそれぞれで「縦変化量」、「到達高」、「縦投球角度」が空振り率の向上において重要になってくるという分析結果になった。

これらの分析結果を通じて、現場では、下記のような方法で重要項目について、外在的なフィードバックを行えると提言を行った。

● スライダー:到達高が重要なため弾道測定分析機器(Rapsodoなど)を用いた到達高の測定

● ストレート、チェンジアップ:縦変化量や縦投球角度が重要であるため弾道測定分析機器に加えて、リリース時の手部をスローモーションで撮影

今回は、競技会の採点ロジックに実現可能性という項目があったこともあり、彼らはスマートフォンのカメラに備わっているビデオの機能を用いて、普段の練習から各項目への意識づけと自分の動きを確認することが可能であると説明した。競技会終了後には「野球の現場においてどのようなデータが求められているのか想像することと実際の現場レベルで使ってもらうためにはどう伝えたら理解してもらえるのか。この辺りが非常に難しかった」とリーダーの髙岡さんは振り返った。

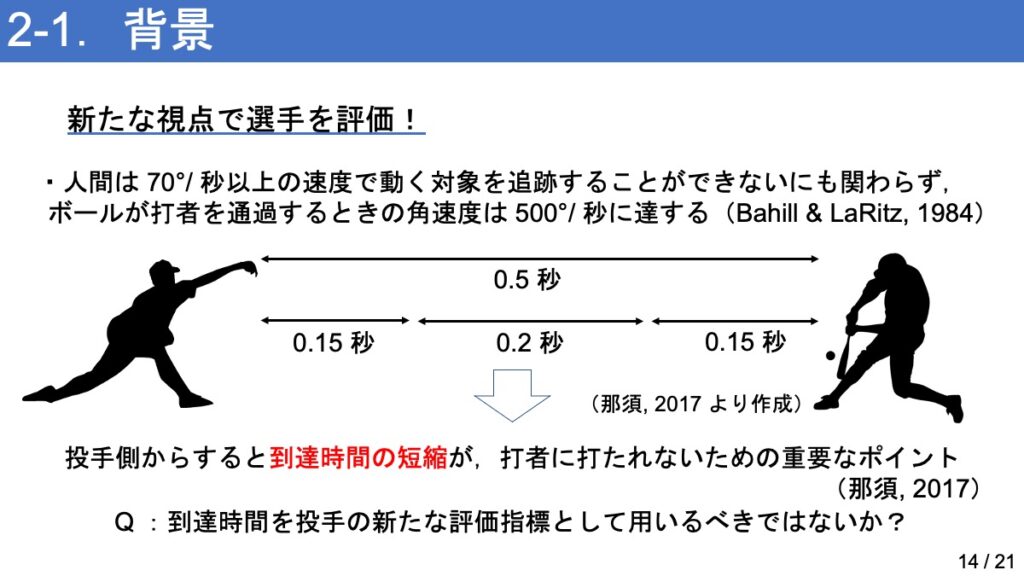

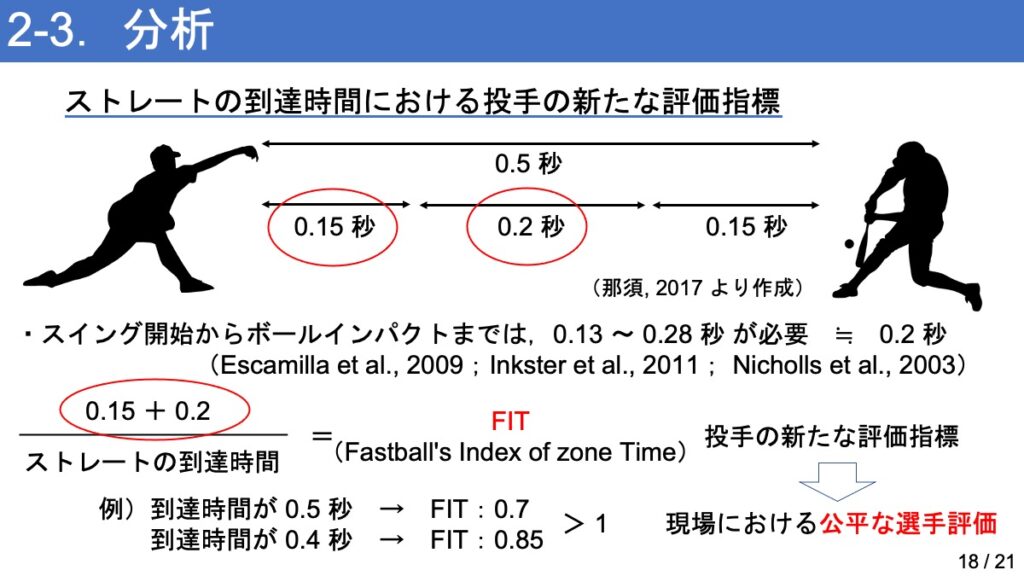

さらに立命館大学大学院チームは、短い発表時間の中で新たな投手評価指標についての提言も行った。投手は球速や回転数などで評価されることが多いが、体格差まで考慮されるような評価指数はなかった。今回高岡さんは、「わかりやすい論理的な発表を行うために、先行研究の調査をしっかりと行うことを意識しました」と、これまでの先行研究からの抜粋をもとに “到達時間を投手の新たな評価指標として用いるべきではないか?”という問いを投げかけた。

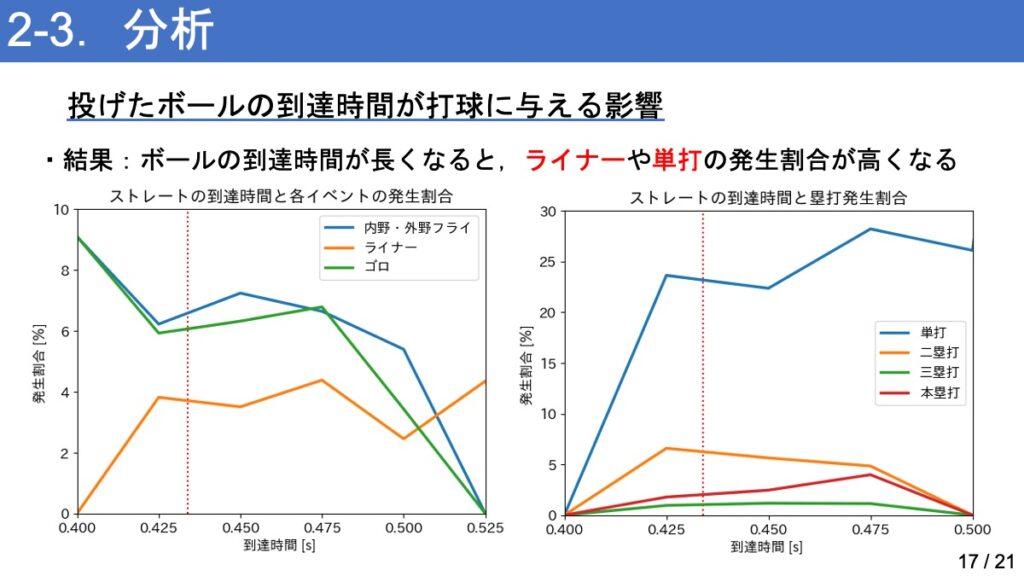

この問いのもと、与えられたデータの中から投げたボールの到達時間と各打球結果の関係性を分析。その結果、ボールの到達時間が長くなれば長くなるほど、ライナーや単打の発生割合が高くなるということが明らかになった。(下図)

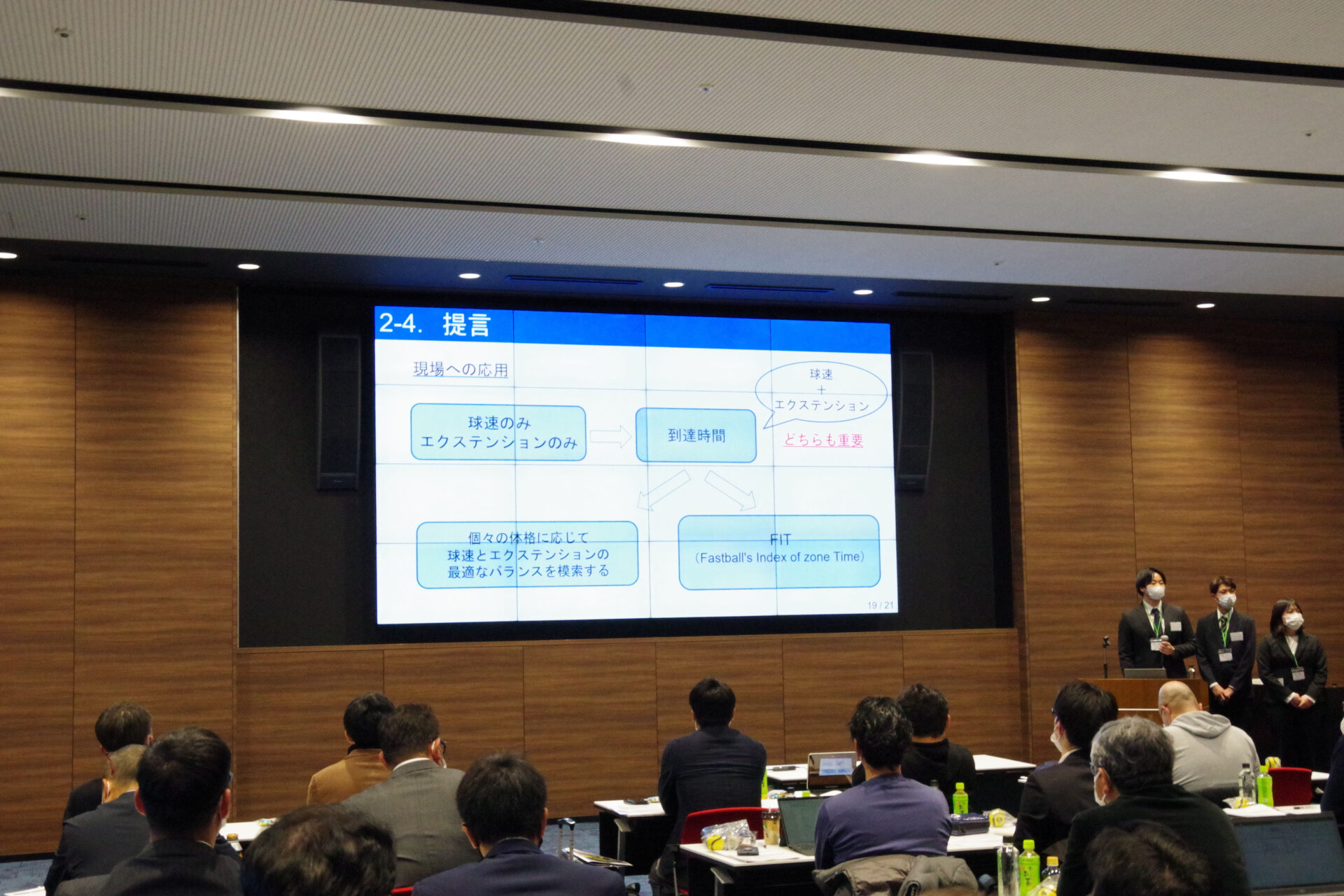

この結果を受けて、立命館大学大学院チームは球速、エクステンションといったこれまでの数値も大事であり、個々の体格に応じて球速とエクステンションの最適なバランスを模索することは必須としながらも、公平性の観点からFIT(Fastball’s Index of zone Time)(※1)の指標を現場で用いることが可能なのではと会場にプレゼンした。

※1 FIT・・・投手のストレートのリリースからホームベース上への到達時間

空振りが取れるボールに近づけるためのアプローチとストレートの評価指標を提言した今回の発表であったが、審査員からは「現場での活用視点として、個人が持つスマートフォンで動画撮影やスロー再生を挙げた点は、現場でも活用がしやすい点は評価できる」と一定の評価を得ることができた。

今回の競技会では、惜しくも受賞とはならなかったものの、自分たちなりのアウトプットは出せたと感じる一方で、「データの処理や整理、可視化のスキルを磨く必要性を感じました」と2日間の競技会を振り返った髙岡さん。他チームの発表から分析手法を学ぶだけでなく、現場レベルへの提言とその先にある競技力向上までコミットするという高い目標に向けて多くの学びを得たという。

さらには、「今後も野球およびデータ分析に強い関心を持ち、学び続けていきたいですし、今回の競技会で用いた手法以外の勉強を進めることで、より多角的な視点からデータ分析を行うことができると考えています」と今後の明確なビジョンを語ってくれた。