2月22日から23日にかけて行われた第2回野球データ分析競技会(全日本野球協会・日本野球連盟共催)で、優秀賞に選ばれた同志社大学Bチーム。表彰式で述べた喜びの挨拶で「野球のデータに触れるのは初めてだった」と、チームの中に野球についてはほぼ初心者のメンバーがいることが明らかになった。なぜ、そのような学生が今大会に出場したのか。彼らの目的、また今大会で得たものについて伺った。

参加を呼び掛けた雨澤(あめざわ)さんは野球歴6年、チームメイトの井上さんは野球歴9年で阪神甲子園球場がある兵庫県西宮市出身、生粋の「阪神ファン」だという。そしてもう一人の鬼頭(きとう)さんは中学3年間バレーボール部に所属し、野球の経験はない。鬼頭さんは「家族に巨人ファンがいるのでテレビで試合がついていた」というが、自身に野球を観る習慣はこれまでなかった。3人は同志社大学文化情報学部の4年生で、統計科学研究室に所属している。ファイナリストに残っていた同志社大学Aチームも同じ研究室に所属しており、彼らは日頃、様々なジャンルのデータを扱っている。

雨澤さんの発案で“野球”という切り口ではなく“データ”という切り口で今大会への参加を決意した同志社大学Bチームだが、鬼頭さんはデータを扱う前に野球という競技について学ぶ必要があった。「野球の初歩的なルールから、どういった状況で点が入るかとか。どういった変数で表しているのかとか、夜中まで学ぶ日もありました。」

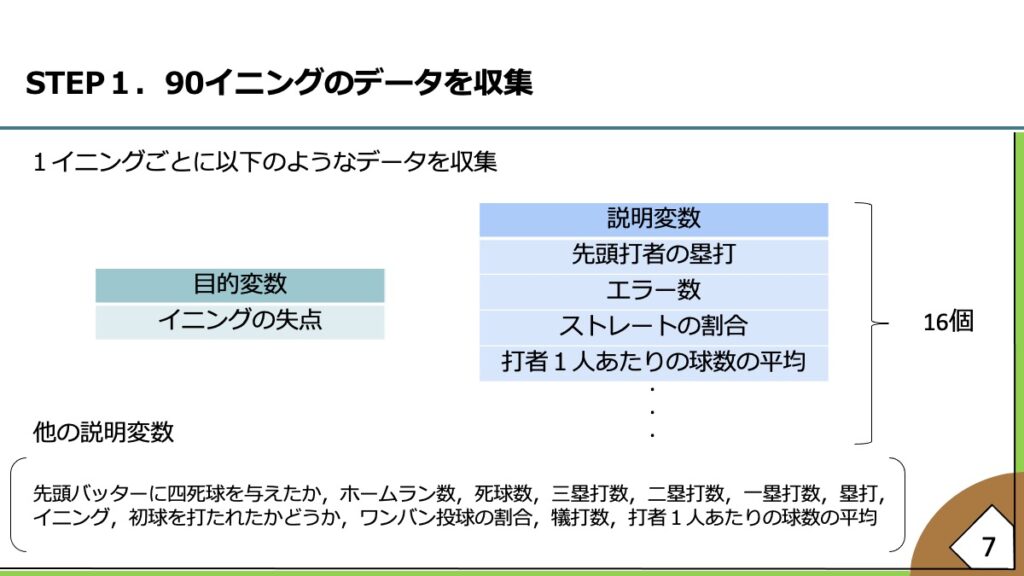

野球の用語とそれに伴うデータについて整理することから始まった

野球データを日頃から扱う者にとっては珍しくなくなったOPS(出塁率と長打率を足し合わせて出される数値で、選手がチームの得点に貢献していることを表す)ですら、初めて耳にするほど。もちろん、野球のデータに向き合うのは初めてで何もかもが「手探り状態」。昨年12月頃から雨澤さんや井上さんに教えを請いながら、自身でも様々な野球データを検索し、夜中まで分析をする日もあった。長年野球をプレーしていた井上さんも、データを分析したことはなかった。しかし、阪神ファンとして野球を観る中で「野球は“流れが悪くなった”など雰囲気だけでゲーム展開を表すことが多い。何が変わったのかをデータで示し、その“流れ”がどのようなものなのか定量化できればいいなと思っていた」という。

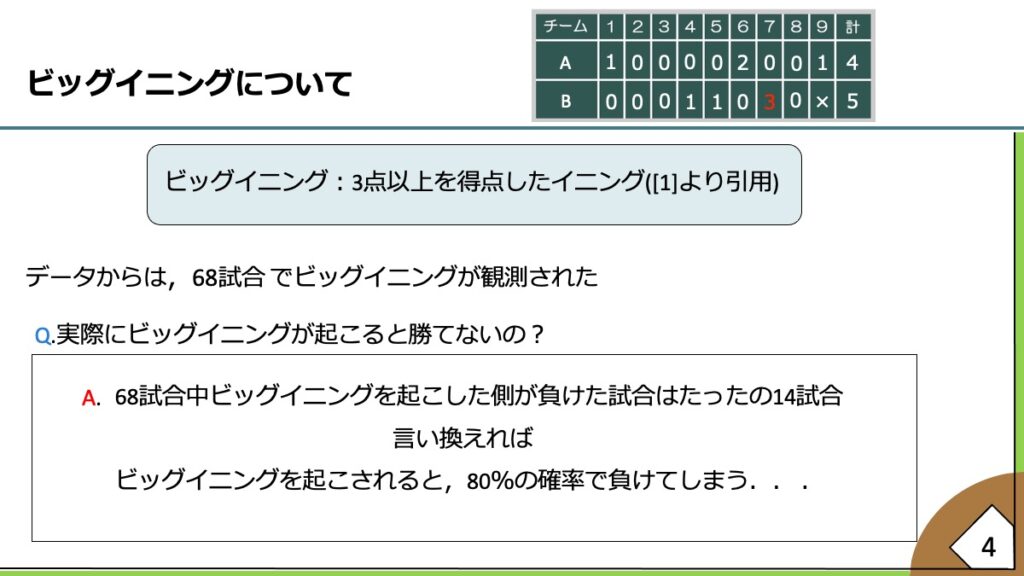

ビッグイニングが試合結果に及ぼす影響について分析

予選の課題であった“大谷翔平はどうやったらホームラン王が取れるのか”では、2021年から2022年にかけて打球方向がいわゆる引っ張り打ちから、流し打ちの打者に変化している傾向に着目。対応できる球は増えており打率も上がっているが、本塁打数は減少していたため、流し打ちのメリットを活かしつつ本塁打数を増やすために対策すべき球種やコースを割り出してバットの入斜角や打球速度などを提言した。その結果、同じ研究室に所属するAチームと共にファイナリストに残り、「2チームで戦えるのが嬉しかった反面、バチバチした感じではなかったけど内心は探り合いもあったかもしれないです」と井上さんは大会までの様子を語った。鬼頭さんは「嬉しさもあったが、どこまでチームに貢献できるのかという不安と興奮が入り混じっていた」という気持ちで決勝プレゼンテーションに臨んだ。

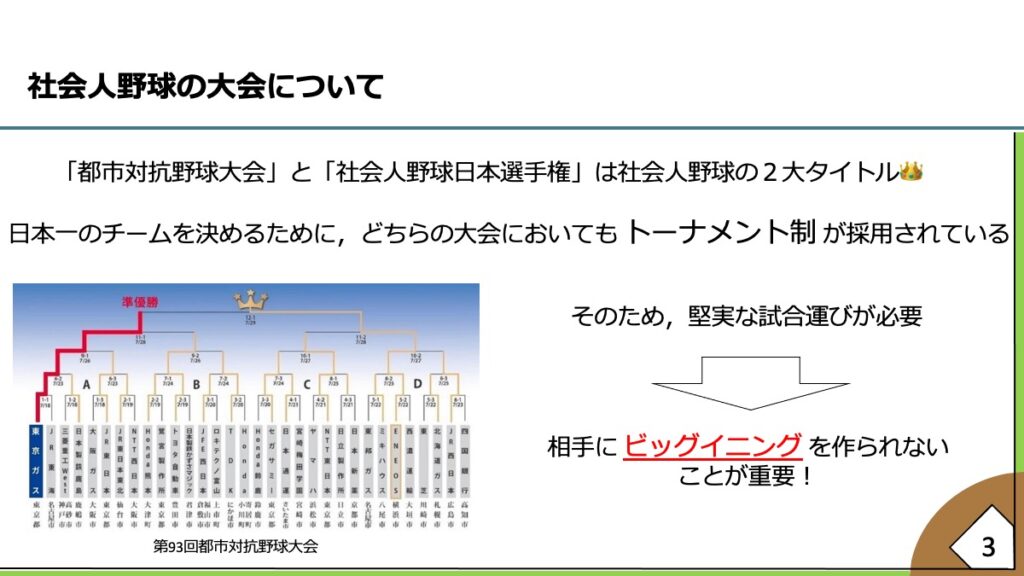

雨澤さんは都合により現地参加ができず、遠隔での共同作業となった。22日午後4時から課題データに向き合い、社会人野球の特徴である「トーナメント制」に着目しようと決まったのが午後9時。

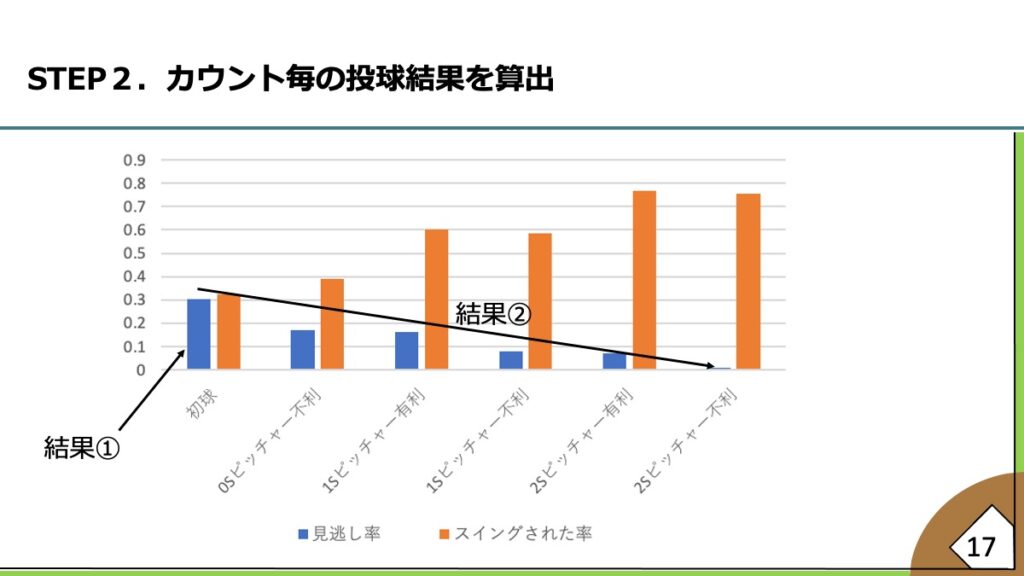

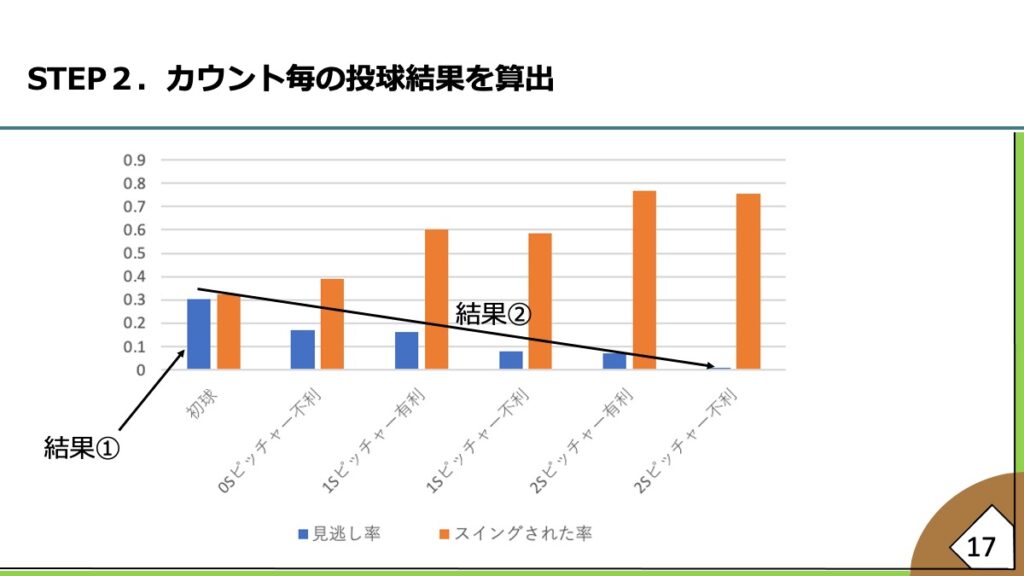

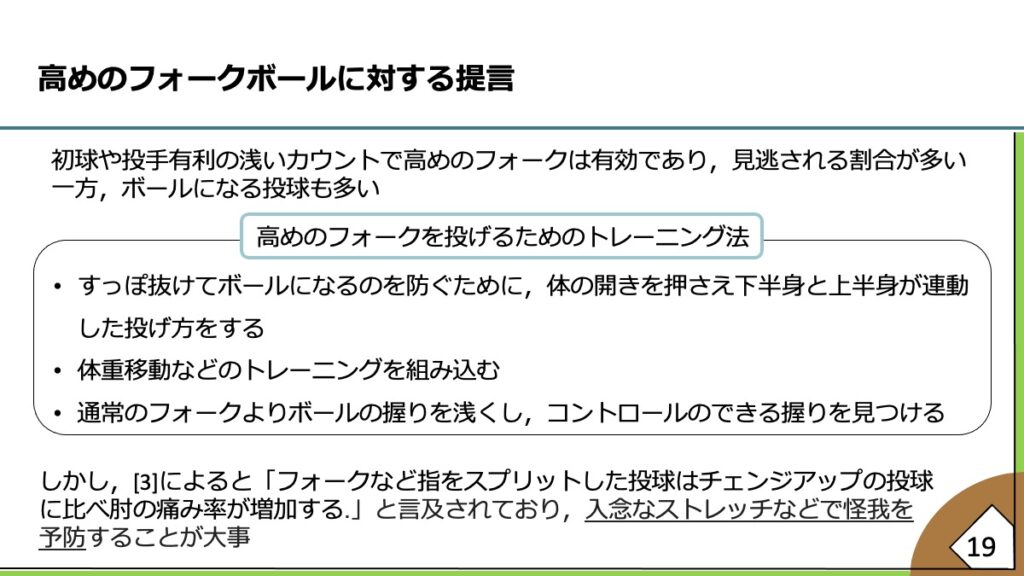

一発勝負のトーナメント制ではビッグイニング(3点以上の得点)を作られると約80%の確率で試合に負けてしまうことから、ビッグイニングを作られないことが重要だとした。どのような流れがビッグイニングを引き起こしやすいかを洗い出したところ、ボール先行の投球やストレートの被打率が高いとビッグイニングが起こりやすかった。そこで雨澤さんが「上原浩治氏と藤川球児氏がYouTubeで高めのフォークについて対談していた」と提案し、高めのフォークに着目してデータを分析していくことにした。テーマは《ビッグイニングを防ぐ高めのフォークの可能性》に決まり、初球や浅いカウントで打者の意表を突くのに高めのフォークが適していると分析した。

スライド内の画像 引用=上原浩治の雑談魂「【たった1打席の対戦が頭から離れない…】藤川球児が嫌いだった6人の打者【逆に◯◯は楽勝でした】【球児浩治の深〜いフォーク談義も】【巨人阪神】」より

全ての作業が終わったのは翌23日の午前9時。もちろんほぼ徹夜作業。過酷な一晩だったのだろうと想像したが、井上さんは「深夜テンションで、ゲラゲラ笑いながらやっていました」と笑いながら振り返った。「やるからには優勝したかった」と意気込み十分で挑んだ一晩で「納得のいくものができた」と井上さんが振り返るように、自信作ができあがった。

カウント別にフォークを投げた結果を整理した

発表は最後の6番目。「幸いにもアイディアが被っているチームは事前に他のチームの発表を聞いた感じだといなかった。プレッシャーを感じながらも、やってやろうという気持ちが9割くらいでしたね。熱血系なんで!」と気合十分の井上さんと「アイディアが被らないかな」と少しドキドキしながら他チームの発表を聞いていたという鬼頭さん。少しの緊張を持ちながらも他チームの発表に耳を傾け、提言方法であったり印象的な言葉の使い方であったり、プレゼンテーションを学ぶ機会にもなった。自信作は見事、優秀賞に輝き、大会後は指導教員の宿久洋教授が「高級豚しゃぶをご馳走してくれました!」と徹夜の疲れも一気に吹き飛ぶご褒美があったそうだ。

野球のデータに初めて向き合ってから数か月。井上さんは「(今後は、試合を見ながら)これはこのままビッグイニングになってしまうんじゃないかなとか、そういう見方になるかもしれませんね」と野球の新たな楽しみ方を見いだし、これまで野球のデータを扱ったことのなかった鬼頭さんも「ちょうどWBCも始まりますし、試合を見てみようかなと思うようになりました」と今大会の出場が野球に興味を持つきっかけとなったようだ。さらに井上さんは「今回の発表は、上原氏と藤川氏の対談で取り上げていましたよというところで流れを掴めた。普段からさまざまな方の意見に触れて、それが正しいかはともかく、色々な知識を頭の片隅に置いておくことでいざデータに触れるときに本当にそれが正しいかという検証ができる。このような場に参加して 多くの方の話を聞くのが大事なんだなと思いました」と語った。また鬼頭さんは、「例えば、課題が一つあってその解決策を一つ出しました、で終わりではなく、ビッグイニングの話があり、そこから高めのフォークボールの話につなげるなど、一つのシナリオだけでなく複数の話を一つに繋げると相手にも話が伝わりやすくなるし、その後のデータ分析にも役立つのかなと思った」と語り、今後の財産になるような気付きもあったようだ。

井上さんと鬼頭さんは新年度から同志社大学大学院に進学し、引き続き統計学について研究を行うという。2人とも将来は「データに携わる仕事」に就くのが夢だ。第2回野球データ分析競技会は野球に関わりたいという学生だけでなく、データに関わりたいという学生にとっても学びの多い時間となったようだ。