2月22日から23日にかけて行われた第2回野球データ分析競技会。発表日(23日)の前日に行われたファイナリスト表彰(出場チーム紹介)で各チームが呼ばれる中、大学での野球経験がある3人で構成された國學院大學チームは、会場全体に響く大きな返事で場内を驚かせた。選ばれしファイナリストの中から翌日のプレゼンを経て、最優秀賞に選ばれたのは初日から目立っていた彼らだった。

後日、チームの代表である瀬田さんに大会の感想やデータ分析の面白さ、今後についての思いをお聞きした。

「当日のギリギリまで発表のスライドができていなかったので、正直、最優秀賞にはビックリでした。」

発表の順番は6チーム中5番目だったため、先に発表した他チームの内容を見てレベルの高さを感じていたという。

「僕たちのチームでは、大量のデータを機械分析にかけてデータを精査し、納得できる数値を全て出すというところまでは正直できませんでした」と当日の心境を語ってくれた瀬田さん。

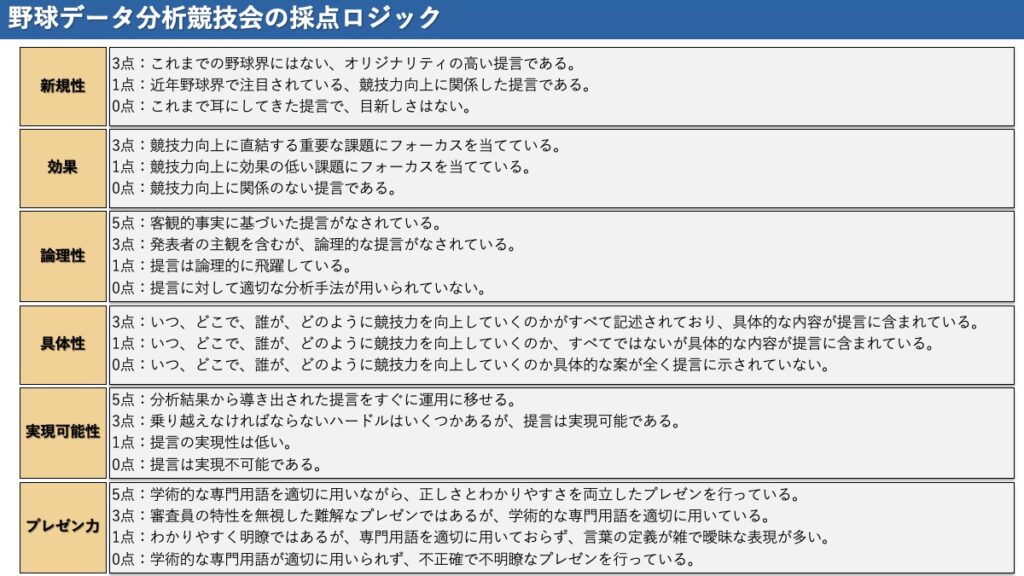

ファイナリスト全員には野球データ分析競技会の採点ロジックとして、新規性、効果、論理性、具体性、実現可能性、プレゼン力という合計6つの要素があるということが事前に伝えられていた。瀬田さんに、自チームの強みをお聞きすると「つい最近まで、野球の現場で自分たちもプレーをしていた経験」との答えが返ってきた。

瀬田さんは神奈川県立市ヶ尾高校硬式野球部でプレーをし、國學院大學進学後は準硬式野球部に所属をしていたという経歴の持ち主である。昨年の秋に部の慣例である3年生の秋季リーグが終わったタイミングで引退をしたが、それまではいわゆる”がっつり”野球をしてきたタイプの学生であった。

今もなお、市ケ尾高校の監督を務めている菅澤 悠先生の影響で、瀬田さんは高校生の時に野球にまつわるデータに興味を持ち始めた。当時のMLBでは球数制限の考え方が流行し出しており、同校でもそういった考えを取り入れた指導を行なっていたという。

國學院大學入学後、人間開発学部准教授である神事 努先生に出会い、大学生活が一変した。それまでは高校生の時の名残もありMLBハイライトなどをよく見ていた瀬田さんはどっぷりとデータの世界に浸かることになった。データの世界に本格的に足を踏み入れて一年ほどのメンバー3人がプレゼンの方針として掲げたのが「現場の声を活かそう」というものだった。

大学のチームメートの中には、球速や回転数といった数値はあまり良くないが、なんとか打者から空振りを取りたいという思いを持つ選手もおり、VAAという指標を一つの柱にして、プレゼンの中身を組み立てていった。他の二人のメンバーである鶴田さんと古田さんと協力し、役割分担をして発表までの準備を進めていった。

発表終了後には、会場の聴講者からの質問もあった

「機械分析は3人の中で最も得意な鶴田に任せて、自分(瀬田さん)がスライドの構成や中身を作り、古田が発表の原稿を作るという形を取っていました。個人的MVPは僕らの弱点でもある機械分析をやってくれた鶴田だと思っています」

各チームに与えられたデータの中から、各投手のVAAの数値と空振り率の関係性を調べ、ヒートマップの形式でどのエリアにストレートが投げられており、空振りが取れているかを図示した。発表の中で、VAAとは「リリースされたボールがホームプレートを通過する時の角度である」との定義付けを行った。投手は高いマウンドから投球を行うため、基本的にはVAAの数値はマイナスになる。提供された社会人野球のデータや公開されているMLBのデータを元にVAAの平均値を出したところ−4.8°だったという。

ヒートマップを用いた選手の分析

このVAAの数値が改善されたある投手はWhiff%(打者がスイングをした際に空振りをした割合)の数値も高くなったというデータからの示唆のもと、VAAの数値を改善することが空振り率の向上に影響するという議論を進めていった。VAAの改善には”エクステンション”と”リリース位置”の二つが大事であると述べた國學院大學チーム。

最終的なポイントとして

①リリース位置を下げる

②エクステンションを大きくする

③高めに投げる

という3種類の内容の提言を行った。

3つ目の提言のスライド

取材の最後に、今、野球をしている学生へのメッセージをお聞きした。

「今回、プレゼンのテーマで掲げたVAAという指標を改善することは、球速や回転数といったいわゆるメジャーな数値で伸び悩んでいる選手にとってもレベルアップにつながる部分だと思います。選手として成長するための方法は一つではありません。色々な視点から自分のプレーなどを見ることも大事になるので普段から意識してもらえればと思います」

話を聞かせてくれた瀬田さんはより深く野球のデータ分析に打ち込むために大学院への進学を考えているという。そこで瀬田さんが調べていきたいと考えているのが守備におけるデータである。

「自分自身が外野手としてプレーをしていたので、外野手の背走効率などに興味があります。首の向きや身体の動かし方、力の掛け方が背走にどれだけの影響を及ぼしているかが分かると面白いのかなと思ってます。」

このような選手での経験をデータ分析に活かせる人材が野球界に少しずつ増えてきている。野球のデータはとかく、打者と投手のデータに注目されがちであり、実際に日本では守備に関するデータの種類はあまり多くない。彼らのような人たちが競技会を経験し、多様な参加者たちから刺激を受け、さらに日本や世界の野球界における新しいデータを提言していってくれるのではと可能性を感じた。野球選手にとっても、スポーツアナリストにとってもモデルケースとなりうる彼らに今後も期待したい。そう思わせる2日間であった。