3月18日に甲子園球場で開幕する第95回記念選抜高校野球大会。1月27日に出場校が発表され、21世紀枠には石橋(栃木)、氷見(富山)、城東(徳島)の3校が選出された。最終9地区の候補に残った神辺旭(広島)は、昨秋の広島大会でベスト4に進出し、初の中国大会出場を果たした。平日にグラウンドを目いっぱい使用できるのは1週間にわずか1時間ほど。他部との共用グラウンドでの限られた環境の中で、ICT(情報通信技術)の活用など効率化した練習により、結果を残した。それだけでなく、手書きの日誌や面談を欠かさないなどデジタルとアナログをバランスよく導入する高橋良輔監督(30)のポリシーに迫った。

ダイヤモンドの中に曲線がある。神辺旭の野球部は陸上部やサッカー部とグラウンドを共有して練習している。「陸上部の300メートルのトラックがマウンドとホームベースの間にあるんで。三遊間からきてマウンドの前を通って、一二塁間を抜けるので、内野は事故防止の観点から実際使えるとすれば18時くらいからですかね。木曜日と金曜日はサッカー部がレフト側使っているので、広く使えるとすれば平日は1週間1時間ですね」。高橋良輔監督が話すように、練習環境は限られていてフリーバッティングが行えるのも年に1回ほどしかない。そんな中で昨秋には初の中国大会出場。高橋監督の創意工夫を凝らした取り組みが実を結びつつある。その1つに「餅は餅屋」理論がある。

神辺旭では、定期的に元NPB球団トレーナーの高島誠氏にトレーニング指導を受けたり、管理栄養士による栄養セミナーやグラブメーカーによるグラブの取り扱い指導を受けたりするなど各ジャンルの専門家に指導を依頼している。近年では、野球技術向上のための施設なども増えているが、そこへ通うことも「基本的にどこへ行ってきてもいいというスタイル」をとっている。選手達に選択権を与える理由は「餅は餅屋じゃないですけど、専門的な人にお願いするのがいいかなというシンプルな考え」だという。「その中で結果が出れば試合に出られるだろうし、結果が出なかったら試合には出られないわけじゃないですか。でもこれは、試合に出ることが全ての目的じゃないので。子どもたちが工夫しながらやった結果うまくいけばそうだし、上手くいかなかったら次に生かすだけ」。選手たちが自ら選択し、結果までの過程も含めて学びの機会になるという考えだ。グラウンドの使用時間が短くても、専門家の協力を得れば効率的に野球に必要な要素は身についていく。

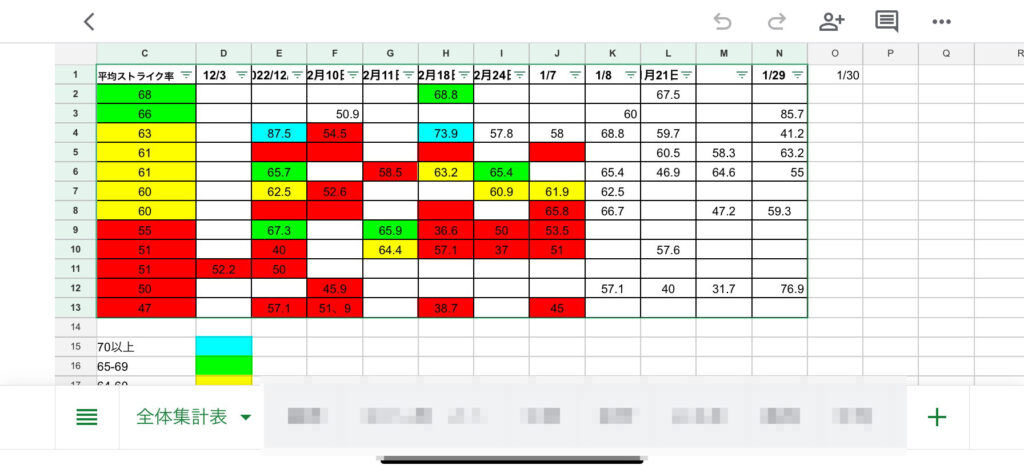

プロ野球の世界でもデータ野球が徐々に浸透する中、神辺旭でもICTを活用した取り組みを行っている。「基本的に僕は試合に出られる理由も出られない理由も選手に伝えます。でも過去に『なんで出れんかわからん』というのがあって。なんでか、というのをより明確にしないといけない。プラス、数字があることで頑張れる選手もいる。目標設定は明確にということですね」。高橋監督の過去の経験から、“数値化”することを取り入れた。選手は一人一台iPadを持ち、チームでファイルを共有してデータ管理している。投手のストライク率や野手のOPS(出塁率と長打率を合わせた値)など、管理するデータは多岐にわたる。フィジカルに関しても、選手それぞれが自己分析しているという。

スプレッドシートを用いて、選手自身も数字を把握管理している 写真=チーム提供

「例えば投手で目標140キロ投げたい。それを達成するまでのフィジカルの基準があって、自分がどれくらい足りないかっていうところまで入力するので、各自がわかって、分析できている。あとは、瞬発とウェイト的なところで何が足りないかというのを分析して各自がトレーニングしたりしていますね」。可視化することで目標や課題を明確にしている。専用グラウンドはなくとも、高性能のスピードガンや光電管なども部で持っており、選手が頑張るために必要なものは備わっているという。

※動画

プルダウンの計測ができる機材がグラウンドにある 動画=チーム提供

しかし、このように効率化・コストパフォーマンスばかりを求めるのも少し違うと高橋監督は話す。「目的は競争社会で生き抜く力を身につけさせること。その1つの方法が野球で、野球にはそれらを身に付けるチャンスがあると思う」。あくまで高校野球は今後選手たちが社会に出たときに必要な能力を身に付けるための手段だという。そのため、選手とのコミュニケーションの機会を欠かさず、月に1回のペースで1対1の面談を行う。さらに、年末には意識調査も実施し、“ライバルは誰か”など複数の項目を調べる。「チーム全体でのミーティングって思ってる以上に選手たちに伝えきれていないんですよね。それなら個別に話をするとかポジションごとに話をするとか。色々な意識調査をしていたほうが当事者意識もつく。調べてみると「そういう関係なんだ!」みたいなのもあって、その子達をうまく組み合わせて競わせるとか。選手たちにはストレスなくというか、勝手にそういう環境に持ち込めるように工夫するのが仕事だと思うので」。手書きでの日誌も選手との大事なキャッチボールになっている。「卒業した後に進学先にこの日誌を持っていく子がいたり、後輩に見せる機会があるという選手もいますね」。2学年44人の日誌を高橋監督一人で目を通し、コメントを書くのは決して簡単な仕事ではない。しかし、その瞬間だけでなく今後の人生をその日誌と共に過ごそうとする選手がいたり、(機器を使った)入力ばかりに慣れて漢字がかけない状況に陥ってしまうことを防いだりするなど、選手たちにとって大切なツールになっている。

高橋監督は、神奈川大会や大阪大会などにプライベートで観戦に訪れるほど大の高校野球好きだ。全国各地の指導者のコメントに目を通したり、時には指導方法について学んだり、指導者として日々勉強することを怠らない。ICT活用など時代に合わせつつも、高校野球を通じた“教育”を大切に、これからも選手に向き合い、共に夢舞台へ歩を進めていく。