「心技体を科学する」をテーマに2022年12月17日、18日に開催された日本野球科学研究会第9回大会。ポスターによる一般研究発表は91の演題が登録され、戦術やバイオメカニクスなど様々な角度からの野球に関する研究が紹介された。

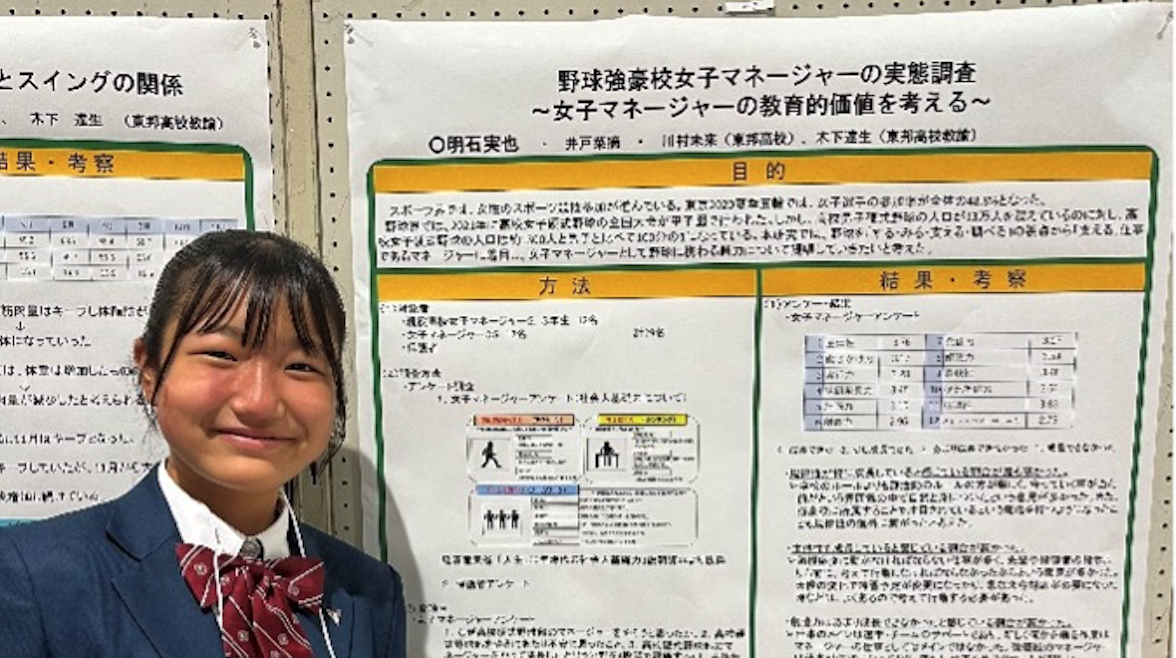

一般研究発表といってもスポーツを専門とする大学院生らの中でも、これまでにない発表を行なったのが東邦高校野球部マネジャーの明石実也さんの発表。自身のマネージャーという役職について研究を行っていた。

明石実也さんの研究発表テーマは「野球強豪校女子マネジャーの実態調査:女子マネジャーの教育的価値を考える」。お兄さんが野球をやっていた影響で野球に関わりたいとマネジャーになった明石さんは、「保護者はどういう不安があったか、やらせてよかったなって思ったこととか。周りから見た成長が気になっていたので調べました」と、客観的に自身が務めるマネジャーという仕事について研究した。

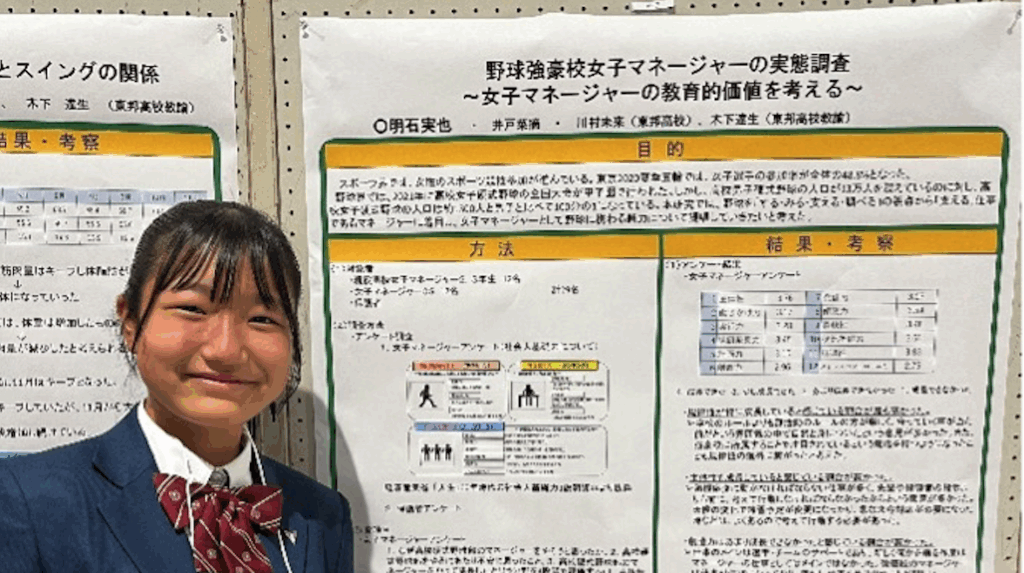

スポーツを“する・みる・支える・調べる”の視点から“支える”仕事であるマネジャーに注目し、教育的価値について分析した。対象者は同校の現役・OGマネジャー計29人と保護者で、マネジャーにはa.なぜマネジャーをやろうと思ったか、b.不安に思ったこと、c.成長したと思うこと、d.やってよかったと思った瞬間について聞き、保護者には、e.マネジャーをさせるにあたって期待したこと、f.不安に思ったこと、g.負担に感じたこと・サポートが必要だったこと、h.成長を感じたこと・よかったことを聞いた。cについては、経済産業省が提唱している“人生100年時代の社会人基礎力”(①前に踏み出す力②考え抜く力③チームで働く力の3つの能力で構成される)をもとにアンケート調査し、4段階で回答を求めた。

その結果、マネジャーの回答は規律性の成長を感じている割合が最も高かった。

「野球部のルールは結構多くて、守らないといけないことが多いので、そういう中で規律性は野球部の環境じゃないとそんなに成長できないんじゃないかなと感じています」と明石さんも自身の経験と一致していると話す。

次いで、主体性の成長を感じている割合が高く「マネジャーとしてチームをよくするために話し合いや意見交換をよくするんですけど、そのおかげで自分の意見を言っていくことや、相手の話を聞いて『こういう意見もあるのか。じゃー、こうしよう』といったように、考える力は成長していると感じている人が多かったのではないか」と自身の日頃のマネジャー業で感じることから主体性の成長について考察した。

東邦高校マネジャー・明石実也さん

東邦高校は現在1,2年生あわせて9人のマネジャーが在籍する。木下達夫コーチが「グラウンドに出て選手と一緒に練習しているようなイメージです」と話すように、プレイングマネジャーのような仕事だという。打撃練習時には打撃マシンにボールを入れたり、トスをあげたり、選手が行うような仕事をこなしている。そのおかげで、本来ならば補助に回らねばならない選手も、自身の練習に取り組むことができるという。選手と一緒に過ごす時間が長いからこそ「周りの状況をみて、誰がどういうものを求めているのか、相手が何をしてほしいかというのを自分から考えるようになった」。保護者の回答もマネジャーをやらせてよかったというものが多く、「マネジャーをやって身についたことは絶対社会に出て活かせると思うし、自分の仕事に自信を持てました。などOGも保護者も成長を感じられたという意見が多くて、客観的に見てもそういう成長ができているんだなと勉強になりました」と今回の研究を振り返った。

現在は全国高等学校女子硬式野球選手権大会の決勝が甲子園で開催されたり、2021年の東京五輪では女子選手の参加率が全体の48.8%を占めたりなど、スポーツ界において女性の進出が見て取れる。プレーヤーでなくても支えるポジションで女性の野球参加を促すような研究であり、教育的価値をテーマにしたことを評価され、大会の一般研究発表賞を受賞した。

明石さんの発表ポスター

その他、「投手の投球障害予防・コンディショニングを目的とした手掌へのアイシング効果」、「野球選手の腰痛へのモーターコントロールエクササイズの介入効果」などの障害予防を目的とした研究や、「客観的データを伴うフィードバックが大学野球選手の打撃パフォーマンスに与える影響」、「ソフトバンク(ファーム)における投球データの活用事例」など近年現場で計測されることが増えたデータに関する研究などがあった。ポスター前では参加者同士が活発に意見交換し、発表内容以外にも多岐にわたり野球談議に花が咲く学会となった。