日本国内における野球人口は減りつつあるが、育成年代から硬式野球をプレーする層は増えてきている。これまでは「身体が出来ていない」「怪我のリスクが高い」などというイメージが先行することが多くなっていたが、現在では中学校部活動において、経験のある指導者が少なくなってきていることや活動時間が限られることなどから学校外のクラブ活動の重要性が見直されてきている。軟式野球のクラブ化も進んでいるが、硬式野球の活動や指導には追いついていない現状で、トップレベルを目指す選手の多くが硬式野球を早い段階から始めている。

今回は、日本中学硬式協議会に加盟される主に5つの連盟/協会を紹介。各連盟は設立背景も違えば、活動範囲・目的もそれぞれで違うため、同じ硬式野球ではあるが、方針やルールは違う。同じ野球ではあるが、チーム選びを行うときは各連盟や協会、そしてチームを知った上で選ぶことは非常に重要である。今回はまずリーグの特徴を見ていきたい。

日本で生まれ東西で発展していったボーイズとリトルシニア

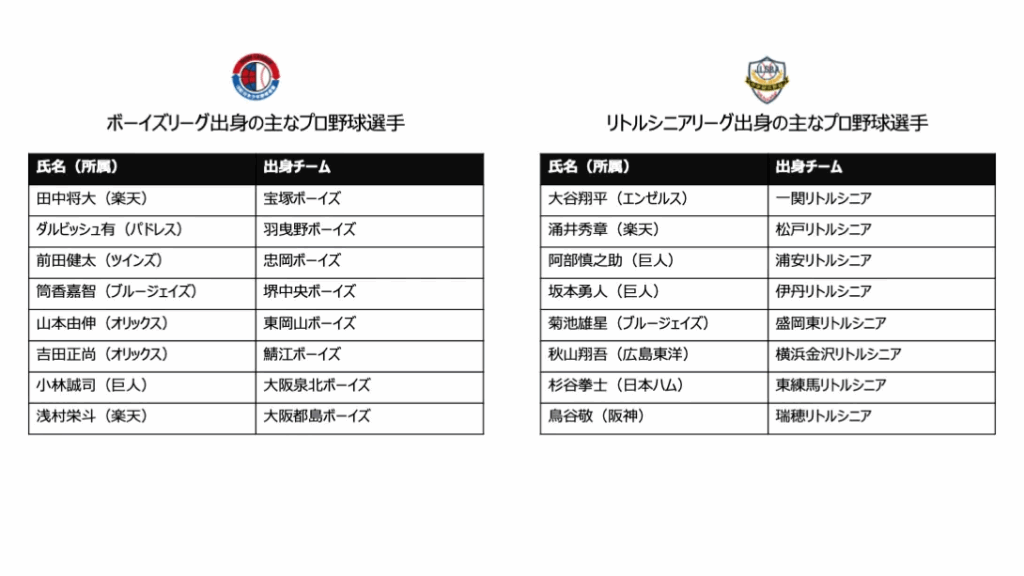

日本の中学硬式野球の歴史は1970年から始まる。日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)は、各団体の中で一番古く創設された連盟で、元々は大阪府、兵庫県、愛知県の連盟としてスタート。当時1964年から東京を中心に広まっていたリトルリーグを見た初代理事長らが、大阪で賛同者を集め小学生チーム19と中学生9チームでスタートさせたのが始まりだ。この経緯から今でも、ボーイズリーグは小学生の部と中学生の部が存在している。これに続いたのがリトルシニアである。元々関東で広まっていたリトルリーグの選手が中学で硬式野球をする場所がないことから、1972年に「リトルリーグのお兄さん」としてスタートした。こうして関東ではリトルシニア、関西ではボーイズという大きな連盟がしばらくの間、中学硬式球児たちを育てる場として中心となっていった。そのため能力の高い選手が多く、出身リーグ別で見ても明らかでリトルシニアでは阿部慎之助や涌井秀章、鈴木誠也など関東の選手が多く目立つのに対し、ボーイズリーグでは田中将大やダルビッシュ有、前田健太といった関西出身選手が多い。

ボーイズとリトルシニア(リトル)は小学生から中学生の成長期のタイミングを同じ母体のチームに預けられるなどメリットがあり、チーム数と選手数は他の団体に比べ圧倒的に多い。特に地方では中学硬式チームがこの2連盟のどちらかしかないという状況もあり、まだまだマジョリティな団体と言えるだろう。

「指導の力」を見直したヤングと大胆な方針転換で「選手ファースト」を体現するポニー

1993年、ボーイズリーグの兵庫県支部から複数チームが独立してリーグを立ち上げたのがヤングリーグだ。その成り立ちから試合形式などルールは、ボーイズと基本は同じ。ただ特徴的な方針として、掲げているのが指導者育成だ。コーチのライセンス資格は他のリーグに比べハードルが高くなっており、監督は誰でもなれるわけではない。JABA(日本野球連盟)の講習やヤングリーグ独自の講習受講が必須であり、それに加え3年以上コーチとしてベンチ入り経験をした者でなければ監督になれない。こうした指導者育成も身を結び今では全国6ブロック19支部の大所帯となりつつある。近年では、野村祐輔や山田哲人、西川遥輝など出身プロ野球選手の活躍も目立ってきている。

近年、中学硬式野球で注目を集めるのがポニーリーグ。聞き慣れない方も多いかもしれないが、実は設立は1975年とボーイズ、リトルシニアとほぼ変わらない。アメリカ発祥のリーグであり、PONYは「Protect Our Nation`s Youth」の略という。「我々の国家の宝である青少年の成長を守ろう」というポニーの理念に則り、野球は試合に出て成長していくものと捉え、試合にたくさん出られる環境を作る事を1番として、本部では年齢に合わせたカテゴリを設けている。日本のポニーリーグもその流れに乗っており、アメリカ本部の9月区切りの学年と合わせた形で中学1年生の8月までは「ブロンコ」、中学3年生の8月までは「ポニー」、中学3年の9月以降は「コルト」として大会を開催している。選手の障害予防に力を入れ一斉検診を行ったり、選手への野球用品支給、卒業後の選手への奨学金など子どもたちが野球をする環境を整える取り組みを行なっておりチーム数・選手数が右肩上がりの今注目のリーグである。

これに加え、フレッシュリーグと呼ばれる九州地区の連盟を加えた5団体で日本中学硬式協議会を立ち上げている。この5つの団体は、1994年から東京読売巨人軍60周年を記念して始まった全日本中学野球選手権・通称「ジャイアンツカップ」という大会で1年に一度交流大会を行っていた。所属連盟ごとに全国大会出場枠が決まっており、全国の舞台でしのぎを削る中学硬式No.1決定戦という形だったが、近年は地区ごとに代表を決める方式に変更。全国大会のレベル自体は上がったとみられるが、全国大会に出場するリーグが5団体揃わないことが発生するという課題も生まれた。こういった課題を各団体が持っていた中、2022年8月に、5団体は株式会社エイジェックとパートナーシップを結び、全国大会を再度設立すると発表した。これで全国を舞台とした大会はそれぞれの連盟で行われる全国大会に加え、団体を跨いだ開催となる2大会が行われることとなる。中学生の頃から高校、その先の活躍を夢見て、試合に臨む中学球児たちの選択肢は昔に比べて増えた。だからこそ、チーム選び、リーグ選びは大事になる。それぞれのリーグは加盟希望者への門戸は常に広げている。ぜひ、進学の際は、自分にあったリーグ・チーム選びができるよう実際に練習見学や参加をしてみて決めて欲しい。