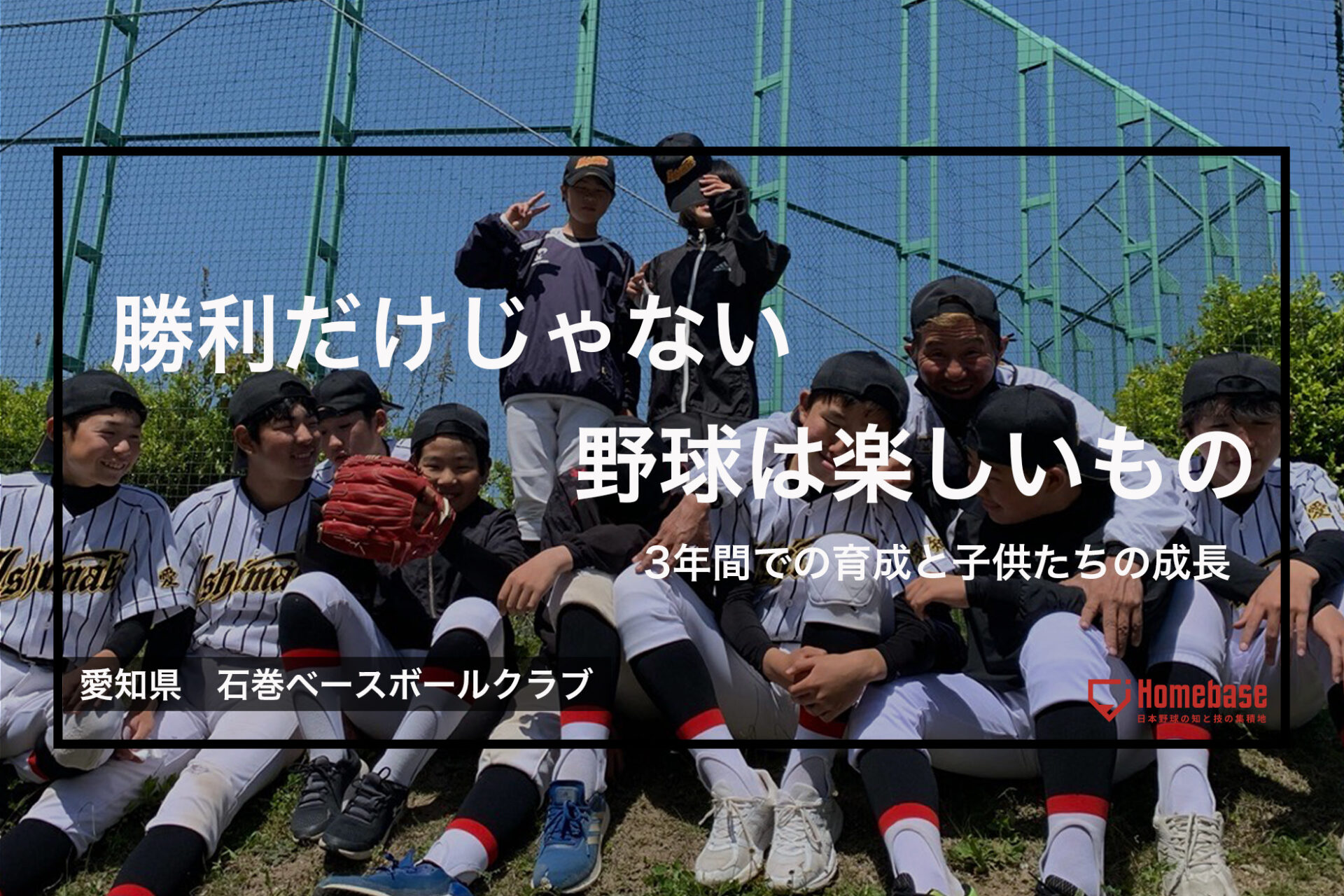

いまの時代、年代によっては技術の向上を追いかけることよりも、野球を続けてもらうための努力が必要になっている。「野球人口が少なくなるのは面白くないですから」と、野球の未来を憂いながら、指導の現場で新たな取り組みをおこなっているのが、石巻ベースボールクラブで監督を務める市川氏だ。野球ができる環境が限られている地域ではじめたチーム運用に込めた思いをお聞きした。

中学に野球部がない区域ではじめたチーム

愛知県豊橋市にある石巻町。市内にある球場ではプロ野球の興行が予定されるなど(2022年は雨天中止)、野球に触れる機会は多い土地柄である。そこに、2019年に立ち上がったのが今回紹介する「石巻ベースボールクラブ」だ。指導対象となるのは、中学生の軟式野球プレイヤーであるが、立ち上げに至った経緯はかなり、“いまどき”である。

「豊橋市は校区制というルールがあり、義務教育においては原則として、住んでいる校区内にある学校に進む必要があります。我々の石巻でいくと、石巻小学校を卒業後に石巻中学校に進むのが一般的なのですが、この中学校には現在野球部がないのです。かつてはあったようなのですが、田舎ということもあり、生徒数が減少していったのに伴って野球部も無くなってしまいました。少年野球をやっている子は地元にもいましたが、現状では中学校に上がったら野球を続ける方法がないということから、石巻の校区を対象としたクラブチームを立ち上げることにしました」

そう語るのは、同チームの監督を務める市川氏。生徒数減少に付随する形での、部員減――。野球に限らずあらゆるスポーツ、文化部が今後、抱えていくことになる問題である。学校単位で部員を抱えるのは、生徒数や指導者の数の観点からも難しくなってきているのが現状で、単位を広げて、クラブチーム化していくというのがひとつの解決法だ。石巻ベースボールクラブに関しては、昨今の部員数減が響いてという流れとは少し別ではあるが、地域の選手たちを学校外の組織で抱えていくというのは、重要な参考ケースと言えるだろう。

(写真:本人提供)

子供たちに野球を続けてもらうために、重要になること

監督を務める市川氏は、過去に別のチームでの少年野球コーチや硬式のクラブチームのコーチなどを経験。新たなチームを作るにあたって、地元の課題と子どもたちの現状に寄り添った運用を行うことを掲げている。そうしなければ、選択肢の“ない”子どもたちの野球を続けたいという意欲や、目標を奪うことになりかねないからだ。

「学校の部活とは違うので、チームとして全国大会を目指そう!というような考え方ではなく、選手たちの目標に合わせた指導をするように心がけています。うちでは、チームに入った段階でどんな目標をもって野球をやりたいかを話すようにしています。高校野球でもレギュラーとしてバリバリ活躍したいという選手もいれば、続けるけれども、楽しく続けたいという選手もいます。我々がそれを制限してしまうのではなく、どのような形でも野球を続けていけるような土台をここで作ってあげるべきだと考えています。

指導スタンスはもちろんのこと、指導法にも気をつけていると話す。一番は怪我のケアの部分だ。

「中学生はまだまだ身長が伸びますし、体型の変化なども著しい時期です。なので、メディカルの部分にはとても気をつけています。指導の現場にいると、いまの子どもたちの体力の低下というのは身をもって感じますね。うちのチームでは『パフォーマンスリハ』という取り組みを通じて、チームに入る前に肘、肩、体全体の柔軟性をデータ化するようにして、指導に取り入れています」また、指導方針に軸を通すために、一際変わった指導方法を取り入れている。

「立ち上げから無闇やたらに選手を増やすことはせず、2019年に立ち上げた際には中学1年生の選手のみでスタートしました。一旦、義務教育に合わせた3年間を選手たちの成長とともに過ごすというのをしっかりとチームとしてノウハウとして蓄えるべく、体験会はやりながらも新規加入はない形で進めてみました。3年スパンで、“指導をする側の我々も知識をアップデートしていきたい”という考えでチームを運用できればと思っています」

いまの3年生たちが全部員のため、来春にはまた新たな選手たちと一からチームづくりをすることになる。地域の子どもたちの機会創出のためのトライはまだまだこれからだ。

(写真:本人提供)

ときには叱りながら、次につながる指導を

「野球を大好きになってもらいたい。野球人口が少なくなっていくのは面白くないです」。

市川監督ははっきりとこう口にしながら、引き続き様々なことにトライしていくと話す。

「例えば練習においては、昭和の時にやっていた手打ち野球を入れています。テニスボールを使ってグーで打ったり、パーで打ったり。意外と子どもたちは盛り上がっています。そういう楽しみが大事だなと思うんですよね。また、けん玉を練習に取り入れて手首の柔軟性を養ってみたりとか、昭和の良い部分を取り入れて子どもたちに残していければと思っています。叱るときは厳しく𠮟ります。目の前の1つのプレーに対して真剣にやらない子は真剣に怒ります。そうじゃないとマンネリになって上で通用しないからです。それで気づいてくれれば良いと思っています。未経験で中学校からでも遅くないよと伝えたいです。やってみたいという気持ちがあれば絶対遅くないですし、どんどん門を開いて野球を続けてほしいと思っています」

情熱を胸に、愛知から新たなスタンダードを目指す市川氏。指導者側もトライすることが、未来へ野球を伝える鍵であるはずだ。

(了)