JABAとMLBのストライクゾーンの違いに着目

第1回野球データ分析競技会に参加した全7チームのプレゼン内容を振り返る短期連載。2回目は、優秀賞を獲得した大阪大学チームの「 ストライクゾーンの違いがもたらすゲーム構造への影響―異なる環境におけるトラッキングデータの横断的解析」の紹介をする。

チームのプレゼンを行った丹治伶峰さんは、大阪大学大学院生。経済学の研究を行うなかでメジャーリーグのトラッキングデータを活用しながら「外国人打者に対する判定差別」をテーマにストライクゾーンの研究をしている。そんな普段の研究成果を発揮する場所として今回の競技会参加を決意した。

「参加にはチームという条件があったので、野球のデータ分析に興味を持っている人を探すところから始まりました」と丹治さん。知人などにも声をかけて、チームをつくった。普段は全く別の研究をしているという3人だが、野球のデータに深く興味があるという共通点を武器に、本戦へ向けた準備を進めたという。

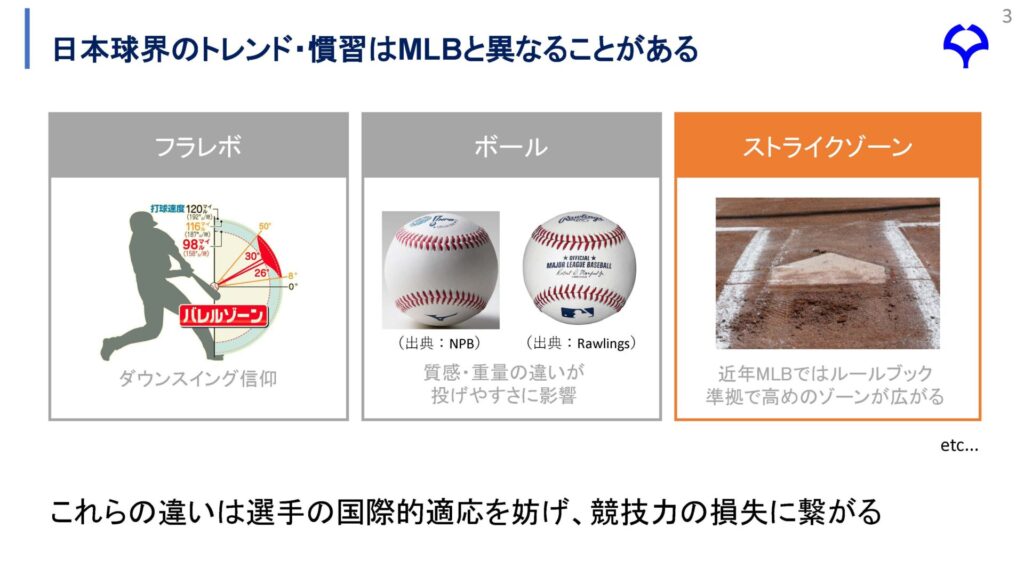

迎えた発表当日、6番目の発表となった大阪大学チーム。最初にプレゼン資料にも描かれた大学のキャラクター・ワニ博士を紹介し、場を和ませてから研究結果の発表に移った。今回の題材である「ストライクゾーンの違いがもたらすゲーム構造への影響」について、提供されたJABAのトラッキングデータとMLBで公開されているトラッキングデータを比較するという手法をとったことを説明した。その理由は、JABAのデータとMLBのデータは近しいものであり、環境の違いに着目していくことが日本の競技力向上につながるという考えを示す。大きな違いとして挙げたのが、フライボール革命、ボール、ストライクゾーンだった。その中で丹治さんが普段の研究から着目しているストライクゾーンに的を絞り、打者、投手がどのようにゾーンの判断をしているか、それが審判の判断傾向により大きく変わるという仮説を立てたことを説明していく。

高めのボールが打者の急所となる!?

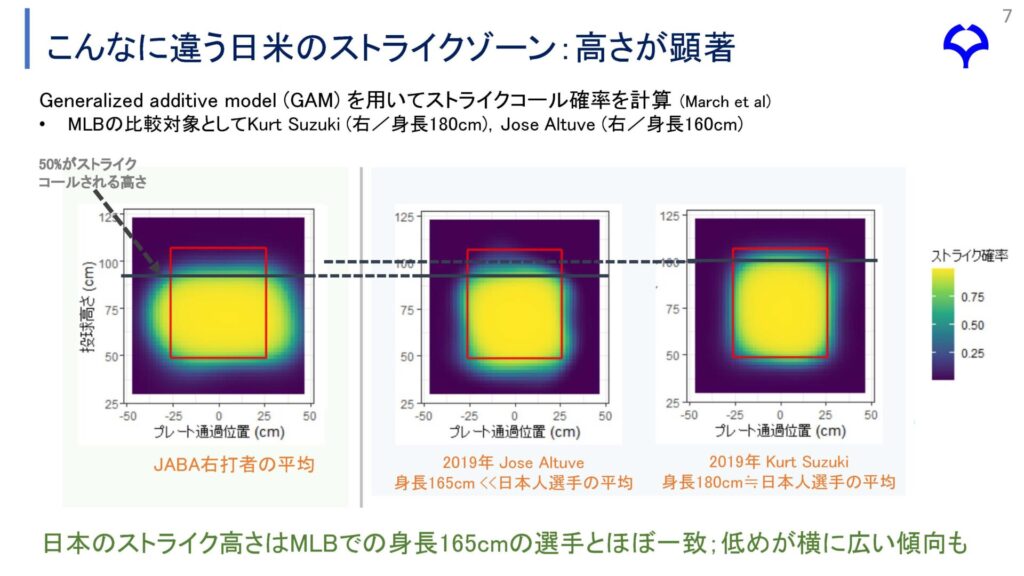

ここからが研究結果の説明に突入。まず、日米のストライクゾーンにおいての大きな違いは高さにあることがわかったという。下記のプレゼン資料の図を見てもわかるように、日本のストライク高さはMLBでの身長165cmの選手とほぼ一致し、低めが横に広い傾向があることも結果として表れた。

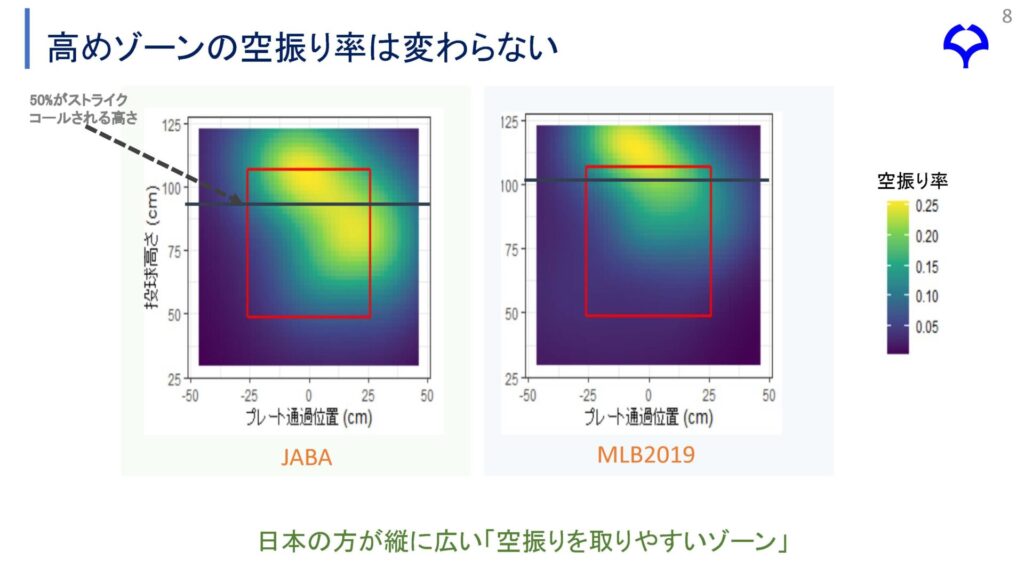

次に高めのボールでどれだけ空振りしているかという分析結果を公表。

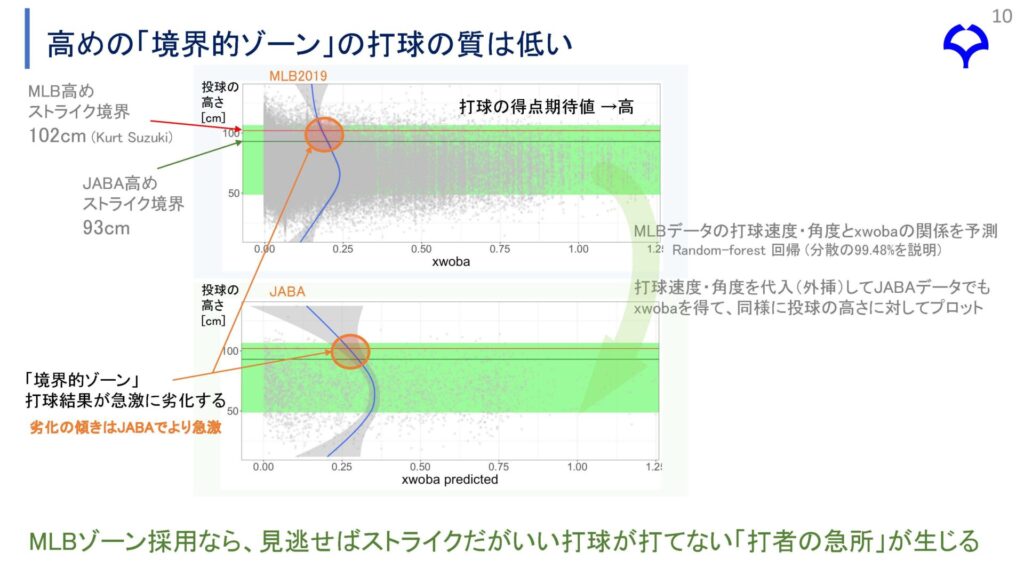

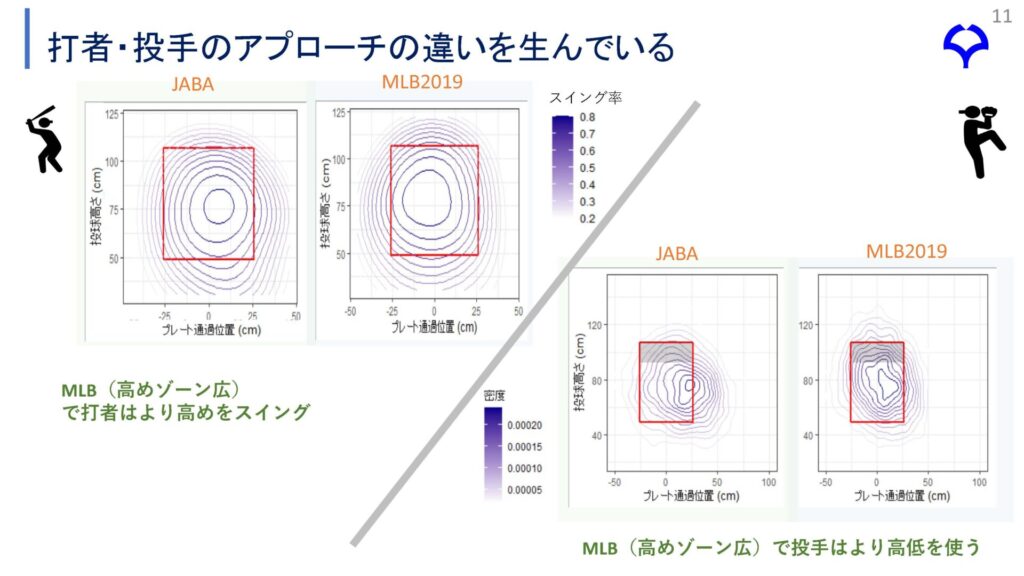

そこでは、日本、MLBともに高めで空振りをとれる割合はほぼ同じであり、「日本人選手が高めに強いという情報があり、ストライクゾーンが変わっているということではない」という説明もなされた。また、空振りをとりやすい高めのボールを打った場合は、どのような打球の質になるのかを、JABAのデータにある打球速度と打球角度のボールをMLBで打った場合にどれくらいの打球になるかを想定も説明。結果としては高めを打っても質のいい打球にはあまりならないことがわかったと話してくれた。そのため、日本でMLBゾーン採用した場合、高めは見逃せばストライクになってしまうが、打ってもいい打球が飛ばない。それは打者の急所につながると指摘する。このような分析もあり、ストライクゾーンの違いで、打者、投手のアプローチに大きな違いを生むことになると指摘した。

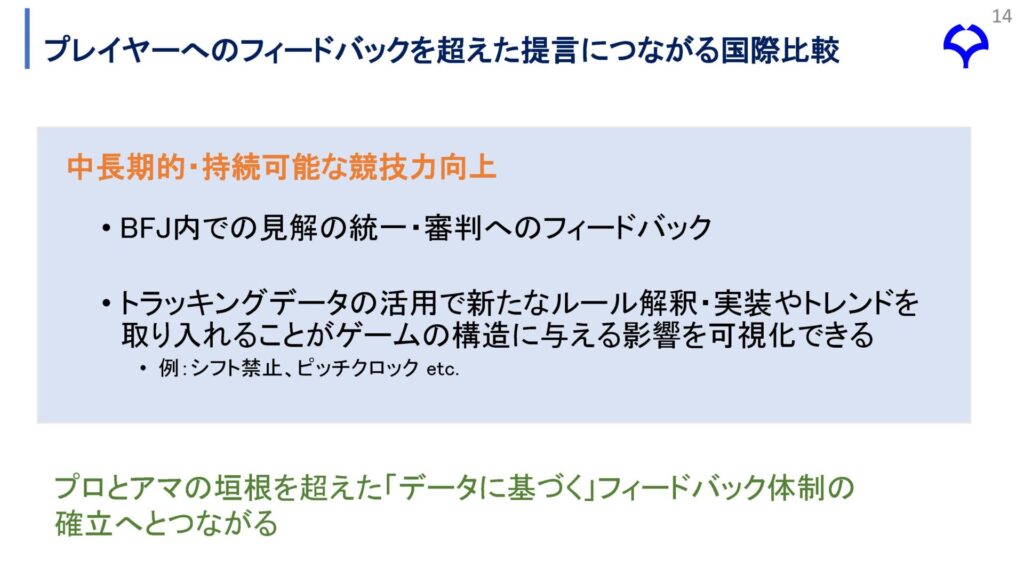

最後に、今回の研究結果をどのように競技力向上に活用できるかを説明。

そこではデータに基づく選手フィードバックはもちろんのこと、国内球界におけるMLBデータに基づく推論の妥当性検証も必要なのではという提言もなされた。さらに、選手個人に対してだけではなく、日本野球競技会などへ向け、ストライクゾーンの差をどのように修正していくかを議論する必要があるとも話してくれた。プレゼンで丹治さんは、「NPBでは、トラックマンのデータを審判にフィードバックをしているという動きも出てきていますので、アマチュアではどういう動きをするかなどの議論も必要だと思います」と、プロ・アマの垣根を超えたデータに基づくフィードバック体制の確立を求めていた。

プレゼン力をさらに磨いて、次回は最優秀賞を狙いたい

自身の発表を終え、改めて競技会に参加しての感想を丹治さんに聞いてみると、次のような答えが返ってきた。

「事前に提供データがわかっていましたので、分析そのものはスムーズに行えました。その中でも、データ提供から1日たらずの中で仮説との整合性がとれなかったり、データ内容を調べようとしてもわからなかったりと、苦労した点もありました。これはどのチームも同じことだと思いますが、普段トラッキングデータに触れる機会がないチームは、僕たちより苦労したのかなと個人的には思いました。また、10分では説明しきれないところもあったのは事実です。もう少し簡潔にできた部分も多かったと思うので、そこについては次回への反省点になると思います」

競技会というルールが決められた中での分析にやや苦労した点も多くみられたが、さまざまな発見ができたことで、自分たちの自信にもつながったのは一番の収穫だったようだ。

あと1年大学院に通う予定の丹治さん。他の二人は、就職、別の大学へ進学したため、次回競技会が開催されるのであれば、新たなメンバーを招集して最優秀賞を目指したいという。そして、大学院を出てからは、野球に関わる仕事をしたいと話す。

「僕自身、大学では準硬式野球部に所属していました。プレーしていた経験と、今行っているデータ分析を生かして将来的には野球界の発展につながる仕事がしたいです。アナリストという形でなくても、アナリストと選手をつなぐ橋渡し役になれればいいと思います。また、今回の競技会に参加し、日本代表の栗山英樹監督をはじめ多くの野球関係者の方に自分の伝えたいことを発表できたのは、僕自身の成長にもつながりましたし、今後にも役立っていくと思います」

経済学の視点から野球界に何かいいものをもたらせないかも考えている丹治さん。これからの研究の成果を生かし、次回の大会ではリベンジを成し遂げてもらいたい。