1月20日・21日の2日間、2023年度の野球指導者講習会 (BASEBALL COACHING CLINIC)が行われた。

年に一度行われる本講習会では、実技から栄養・メンタル面といった全9項目をテーマに講義やパネルディスカッションが開催された。

本編では一つ目の講義である「Player Development Program(以下、PDP)」を2回にわたり特集する。

(文:白石怜平)

野球選手がビジネス界でも活躍するために

本講義では野球選手が選手のみで終わることなく、ビジネスの世界でも活躍するための考え方について展開された。

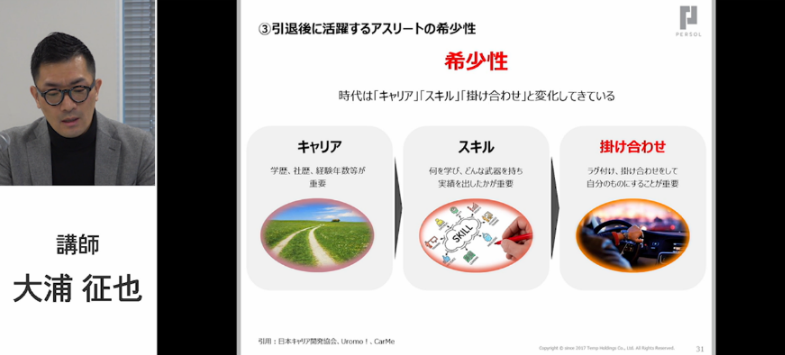

講師はパーソルイノベーション株式会社 代表取締役社長の大浦征也が務めた。

大浦氏は20年以上に亘りアスリートやビジネスパーソンのキャリア支援を手がけており、ビジネス領域とスポーツ領域の橋渡しになるサポートも数多く行ってきた。

講義のタイトルにもあるPDPはアスリートを様々な角度でサポートするシステムで、選手のメンタルヘルス向上や引退後のキャリア支援などを目的としている。

ニュージーランド等のラグビー選手会が推奨しており、ラグビーに限らずサッカーなど世界の各競技の選手会が、トップレベルの現役選手に提供しているシステムである。

さまざまな競技のアスリートと関わっている大浦氏。前段では女子サッカー「WEリーグ」での新人研修や女子バスケットボール「Wリーグ」などの事例を交えながら、アスリートも”キャリア形成”を学ぶ方が増えていると説明する。

「現役時からビジネス界で活躍するためのキャリア形成や、社会にどのように貢献するかを学びの一歩目として踏み出しています」

この後、本講義は”今アスリートに求められているもの”・”それを身につけるヒント”・”指導者が持つべき視点”をテーマに広がっていく。

講師を務めた大浦征也氏

社会で活躍している元アスリートが持つ共通項3箇条

日本では昭和の時代から続く終身雇用や年功序列、新卒一括採用といった雇用慣習があり、近年この方式が見直されているというのは、見たり感じたりしている方も多いかと思う。

大浦氏も講義の中で上記に触れつつ、この時代を生き抜くために日々意識しないといけないと語るのが”キャリアオーナーシップ”という考え方だという。

キャリアオーナーシップとは、「キャリアは会社や組織が作ってくれるものではなく、自分で切り拓くものである」という概念。

かつての日本型雇用においては、元プロ野球選手がセカンドキャリアで就職することはハードルが高いとされていた。その背景についてこう解説した。

「新卒前提の採用であることや年功序列による給与体系の設定、また長年勤め上げることが前提のため、中途で入ることに伴うキャッチアップが難しいとされてきました」

ただ、従来の日本型雇用の前提が再考されている昨今ではむしろ、野球人にとってはチャンスだと説く。

これまでの雇用形態を踏まえながら現在の”チャンス”を説明した

「競技レベルを上げるべく積み重ねてきたスキルが、”キャリアのオーナー”になることだと考えれば、それがビジネスの世界でも活きるし、活かしてくれる会社が増えているというのが背景としてあります」

そしてここから、大浦氏は引退後に活躍できるアスリートの共通項について3点挙げていく。

一つ目は”非認知能力”。

偏差値に代表されるような学力テストや検定での点数で評価されるのが認知能力であるのに対し、非認知能力とは意欲や忍耐力、コミュニケーション力といった点数で測ることができない能力である。

現在ではこの非認知能力の高さも企業は評価していることから、アスリートのキャリアが拓けていると語った。

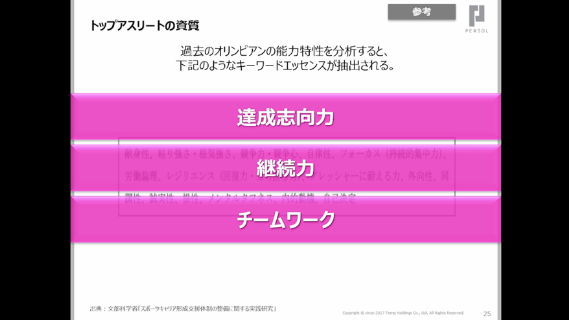

それを裏付けるものとして、2014年に文科省が行った「スポーツキャリア形成支援体制の整備に関する実践研究」のデータを紹介。

ここでアスリートが持つ固有の強みや特徴を分析し、「達成思考力」「継続力」「チームワーク」といったキーワードが抽出されていた。

トップアスリートの持つ資質の一部

ただ、非認知能力が高いことだけが武器になるわけではない。

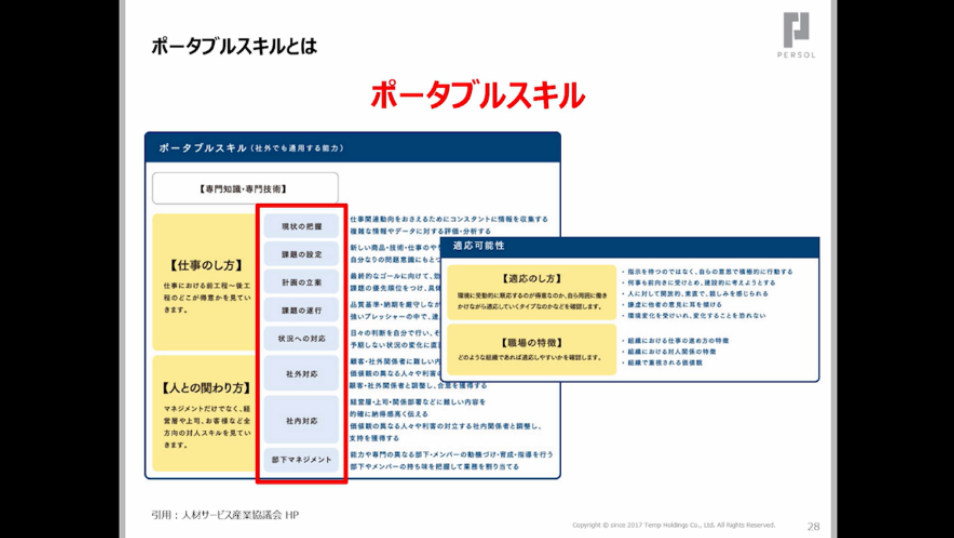

ここで2つ目の共通項として挙げたのが”ポータブルスキル”。これは、持ち運び可能なスキルのことを指す。

「野球界で培った何かを持ち運ぶことで、ビジネスの領域でも活用できるか。これがポイントになります。このスキルの高さが引退後のキャリアを拓けるかどうかに関わってきますし、活用できている人が社会に出て活躍しています」

ポータブルスキルの詳細については、人材サービス産業協議会が発表している。大浦氏は講義で、ポータブルスキルには5つの仕事のやり方と3つの人との関わり方が定義されていると述べ、野球にも当てはめた。

「野球のメソッドで考えてみると、(ポータブルスキル)とほぼ同じ項目で整理ができます。指導者の皆さんがチームの現状を把握し、課題の設定をしてそれを乗り越えるための計画を立案する。立てた課題に対し計画を実行していき、試合の中で柔軟に対応する。これを”持ち運びできる状態”にすることで、ビジネスの世界でもそのまま役に立つわけです」

ポータブルスキルの詳細

そして最後は”希少性”。かつては、学歴や社格、経験年数などキャリアと言われるもので評価をされてきた。それがどんな武器を持っているかというスキルの時代を経て、近年は「これらの掛け合わせをすることが重要とされています」と、大浦氏は説いた。

「野球界ではコンサルタントや公認会計士になっている方もいらっしゃいますが、希少性が高いですよね。

つまりプロ野球選手だった方が〇〇、アマチュアや社会人野球で野球を突き詰めてきた方たちが〇〇をやっていると言った希少性を発揮できると、社会で活躍できる人材になることができます」

3つ目の要素である希少性

挙げられた3つの共通項。

ここからは、それぞれの項目をどのように活かすのか、そのヒントや指導者が持つべき視点について解説した。