「データと指導現場」をつなぐアナリストやデータサイエンティスト、コーディネータの育成を目的とし、全日本野球協会(BFJ)が主催する「野球データ分析競技会」の第3回大会が12月16・17日、東京都内のJapan Sport Olympic Squareで開催された。

開会挨拶でBFJの山中正竹会長は世界一に輝いた2023年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)や2021年東京五輪を踏まえ、データ活用の重要性を語った。

「野球は『投げる、捕る、打つ、走る』の4つのスキルが求められ、それらに対し『より速く、より強く、より正確に』を目指してプレーヤーは日々努力をしています。ここ数年、東京五輪や侍ジャパンに関わり、超一流の選手たちとの会話を聞くなかで彼らがあり得ない精度にこだわり、それを実践に移すための方法論を求めている姿に直面しました。そこに必要になるのがデータです。これからの野球はまさにそれらのスペシャリストとプレーヤーとの共同作業が必要になります。そういう意味で、このデータ分析競技会の意義は大きい。実際、過去に参加してくれた学生のキャリアとしてプロ野球団で活躍している人も出始めています」

高校生や大学生、大学院生が3人1組でチームを組んで参加し、決勝に駒を進めたのは滋賀大学、慶應義塾大学、同志社大学、武田高校、祇園北高校の5チーム。2020〜2023年の都市対抗野球大会、2021〜2022年の社会人野球日本選手権大会の合計6試合で計測された「トラックマン」データを用い、「野球競技力の向上」をテーマに各チームが研究を発表。審査を務める日本野球連盟のアスリート委員に対する提言を含めることが求められた。

今回の大会レポート第一弾では、滋賀大学、同志社大学、武田高校の発表を取り上げたい。

バレルゾーン至上主義に“待った”

「私は近代野球に対する危機感を抱いています」

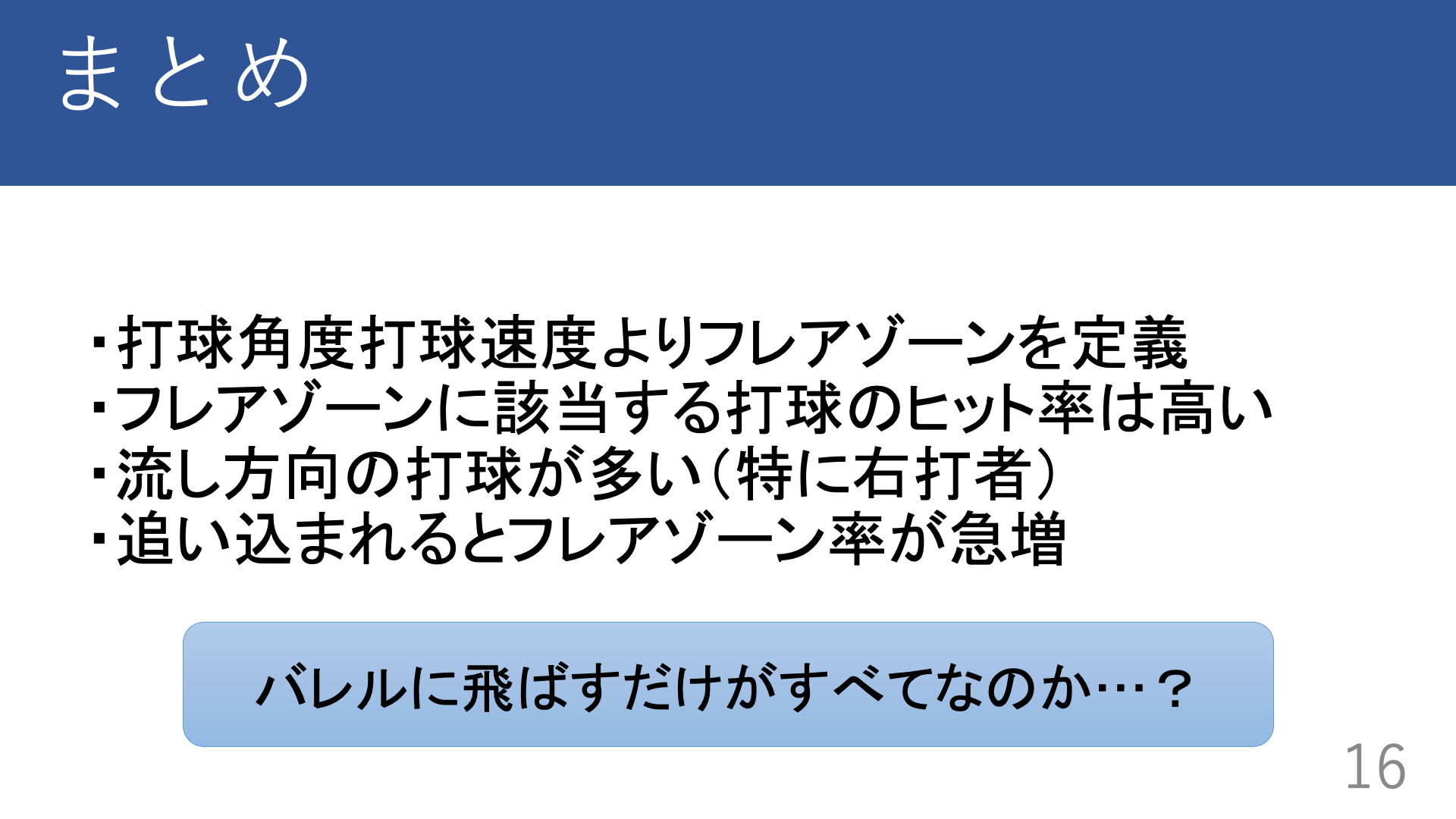

トップバッターとして登壇した滋賀大学データサイエンス学部の谷本夏海さん(他2人は諸事情で欠席)は、冒頭で昨今の打撃トレンドに警鐘を鳴らした。プレゼンのタイトルは「フレアゾーンの可能性〜長打だけが野球なのか〜」。滋賀大学硬式野球部のデータ分析班としても活動する谷本さんは、近年増えている「バレルゾーン」に打球を放つ指導について見つめ直した。

メジャーリーグ(MLB)では、全打席のなかで<四球、三振、本塁打>という打者と投手のみでプレーが完結するプレーの割合が約34%に到達。谷本さんが今回配布された社会人野球のデータを収集すると、約29%と「無視できない数値となってきた」と指摘した。

そこで谷本さんが着目したのが「フレアゾーン」だ。日本では馴染みのない言葉だが、英語の「flare」には「内野と外野の間に落ちる可能性が高い打球」という意味がある。いわゆる“ポテンヒット”と言われる打球だ。

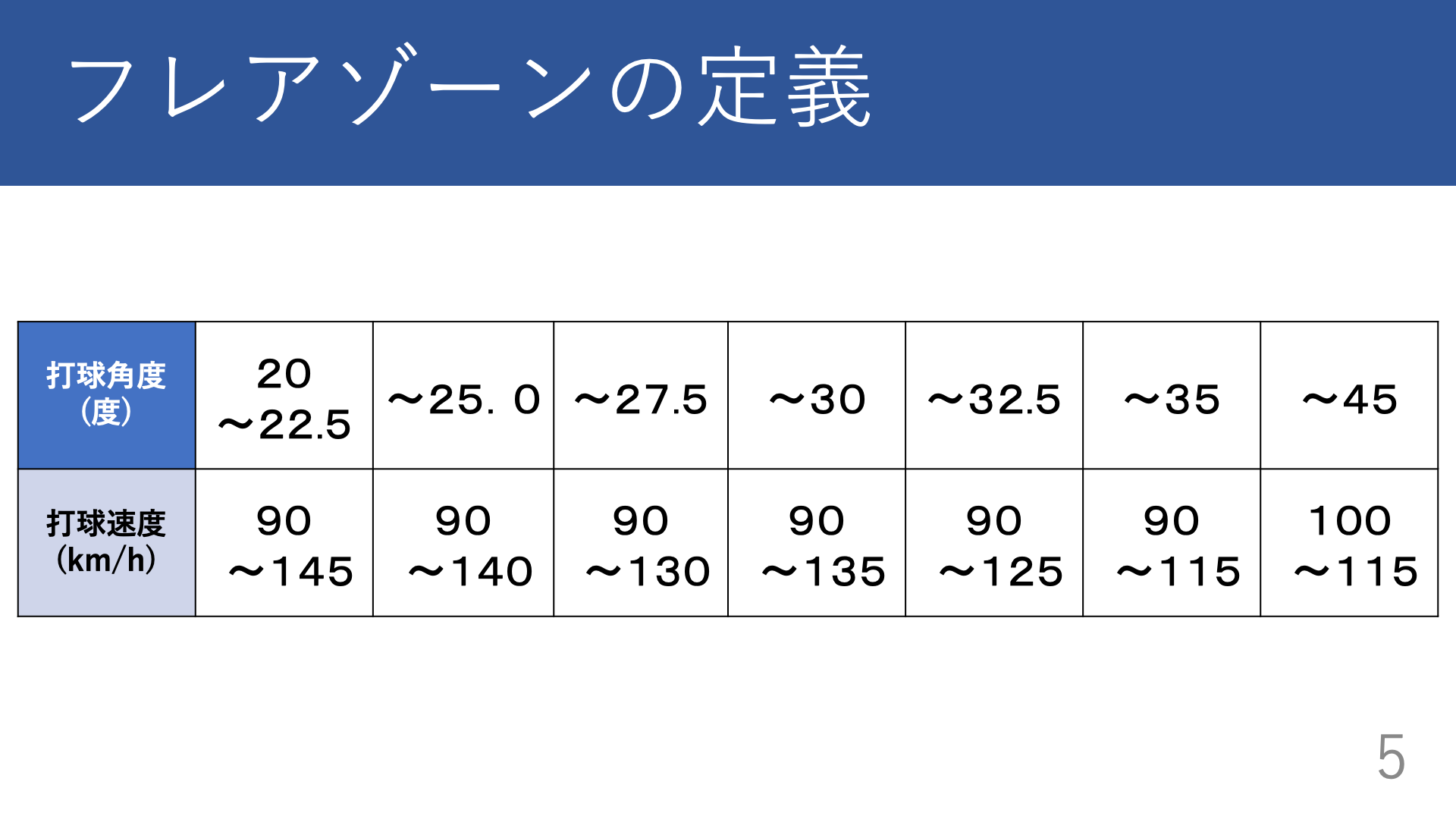

ただし、長打の出やすいバレルゾーンが「約158km/h以上で打球角度26~30度、約187km/h以上で同8度~50度」と定義される一方、フレアゾーンに明確な定義はない。そこで谷本さんは、各打球に条件を設けてフレアゾーンを定義しようと試みた。

飛距離については、外野フライの平均値が約90mであることと、ホームベースから二塁ベースまでの距離=約39mから上記写真にある条件とされた。そのなかで、打球角度2.5度ごとに対応する打球速度が定義された。

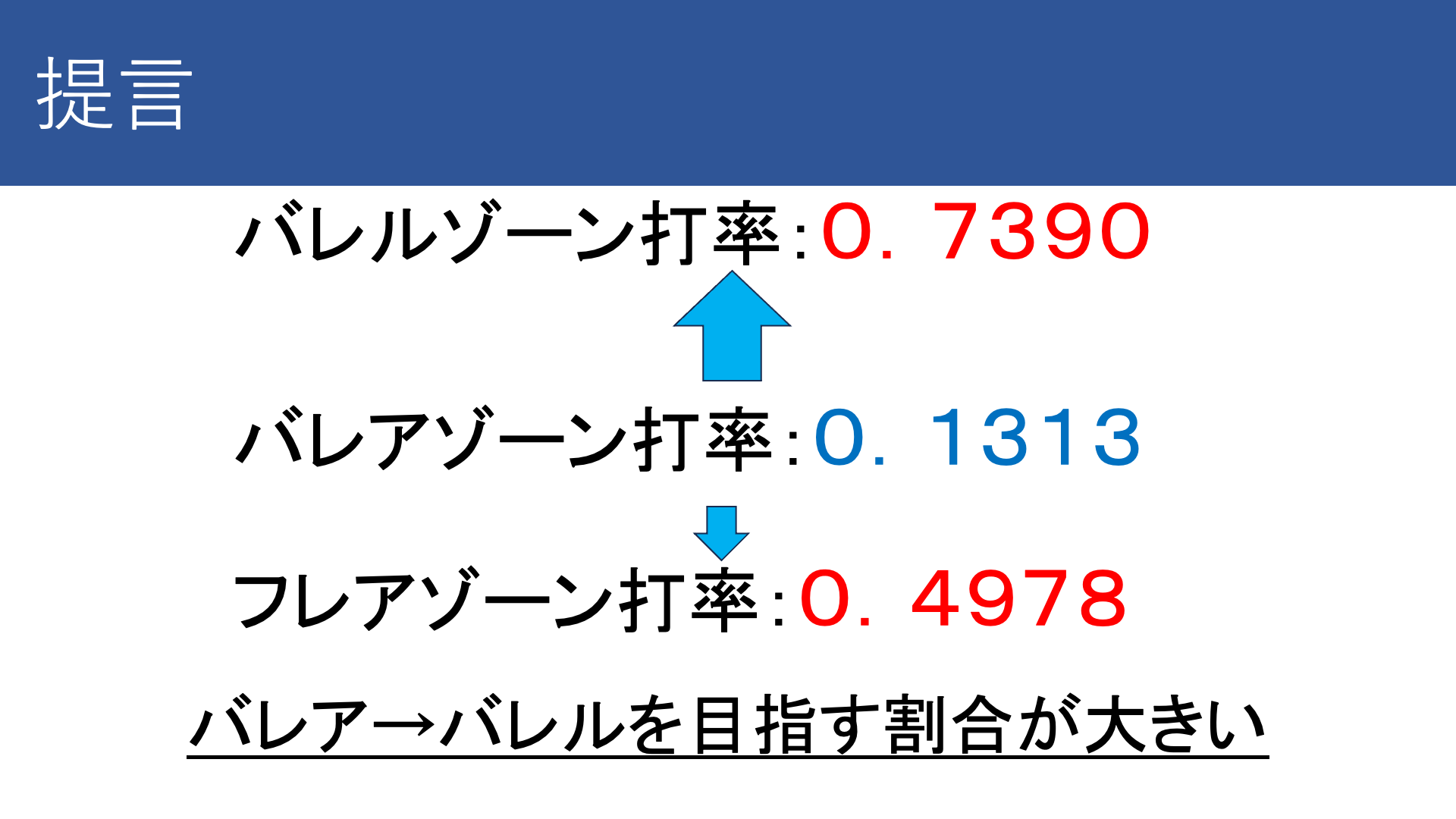

谷本さんはフレアゾーンの条件を定義し、MLBで公開されているデータとの比較から正確率83.2%と算出。定義の正確性と汎用性は高いとした。そこで導き出された数値が以下のものだ。

(※バレアゾーンとは谷本さんが便宜的に定義したもので、「バレルには及ばないが、フレアとしては打球が速すぎるもの)

上記の数字を見ると、バレルゾーンで打った際の打率が最も高い。それは現場の感覚としても理解できるだろう。

同時に言えるのが、フレアゾーンの打率も高く、バレアゾーンの打球はほとんどアウトになっているということだった。実際、元マリナーズのイチローさんや元ソフトバンクの内川聖一さんのように、一流打者は巧みなバットコントロールで“ポテンヒット”を狙って打つ技術を備えている。

また2ストライクに追い込まれた後、バットを短く持ったり、コンパクトなスイングに切り替えたりする打者は多くいる。そうしたアプローチが“ポテンヒット”につながっているのではないだろうか。以上のように印象として考えられることを、データでアプローチした点に研究の価値が感じられた。

プレゼンテーションの最後、谷本さんは下記の提言で締めた。

「近代野球はバレアからバレルにしようとするのがトレンドです。長打も増えますし、それによりチームの得点力の増加も期待できます。データ的にも間違いないでしょう。ですが、フレアゾーンの打球を否定していいのでしょうか。

私は次のような提言をしたいと思います。全員がバレルゾーンの打球を放つことを目標としていいのか、ということです。フレアゾーンの打球はなかなか狙って打てるものではありません。そういう、いわゆるヒットゾーンに飛ばすことができる巧みな打者に対し、バレルを打つためのデータを提示するべきなのでしょうか。私はバレル主義、長打主義の今の野球界のトレンドに“待った”をかけたい」

カーブの有効性を高めるための投げ方

文武両道を掲げ、平日は50分の全体練習でプロ野球選手も輩出している広島県の私立武田高校。いずれも野球部に所属する川上幸之助さん、菅健生さん、正中佑弥さんは「被打率の低い投手になるために」というテーマで発表した。

武田高校が使用する分析ツール「STATSPOD」によると、自チームのデータから弾き出された「カーブの被打率が2割ほどなので有効である」という仮説をもとに球種別の被打率に着目した。3人は分析結果を見て、「まさか」と感じたという。ストレートとスライダーに比べ、カーブの被打率が高いという数字が出たからだ。

高校と社会人では、どこに差が生まれるのか。武田は(1)速度(2)回転数(3)回転軸という3つの視点から分析した。速度と回転数に関しては、数値が上がるにつれて凡打、空振り、三振の数が増えていた。

「一番注目してほしい」という回転軸に関しては、速度と回転数も絡めた視点から言及された。トップスピンに近いカーブ、いわゆる“強い”と言われるカーブは三振をとれる確率が高くなる。逆に回転数が少ないカーブは、打たれる割合が高くなるということだった。では、少ない回転数のカーブは“悪い”のか。「それは違う」とした上で、以下の研究結果を発表した。

「回転数が少ないのであれば、トップスピンに近いカーブで少し回転軸を傾ければ、凡打の割合が増えることがわかりました。つまり、カーブの回転数、回転軸を把握し、空振りをとるカーブと凡打させるカーブを使い分けることで、被打率を下げることができます」

つまりカーブの有効性を高めるには、その質を追求することが重要になる。以上を踏まえ、下記のように結んだ。

「野球の競技力向上のためには、カーブに磨きをかけることが大切だと提言します」

武田の3人は野球部の選手ということもあり、より実践的な内容にも言及した。トラックマンやラプソードは一定のコストがかかり、誰しも利用できるわけではない。そこでテクニカルピッチ、スピンアクシスボール(硬式球に赤、青、黄色の3本の線が描かれ、回転軸がわかりやすくされたもの)、スマートフォンのスローモーション撮影という、高校生でも日常的に使用できる器具の活用方法もあわせて発表した。

ピッチクロックにどう対応すればいいか

最後に登壇した同志社大学の高井優吾さん、久保幸平さん、山下璃久さんは「ピッチクロック導入による投手への影響について」という旬な研究テーマを発表した。

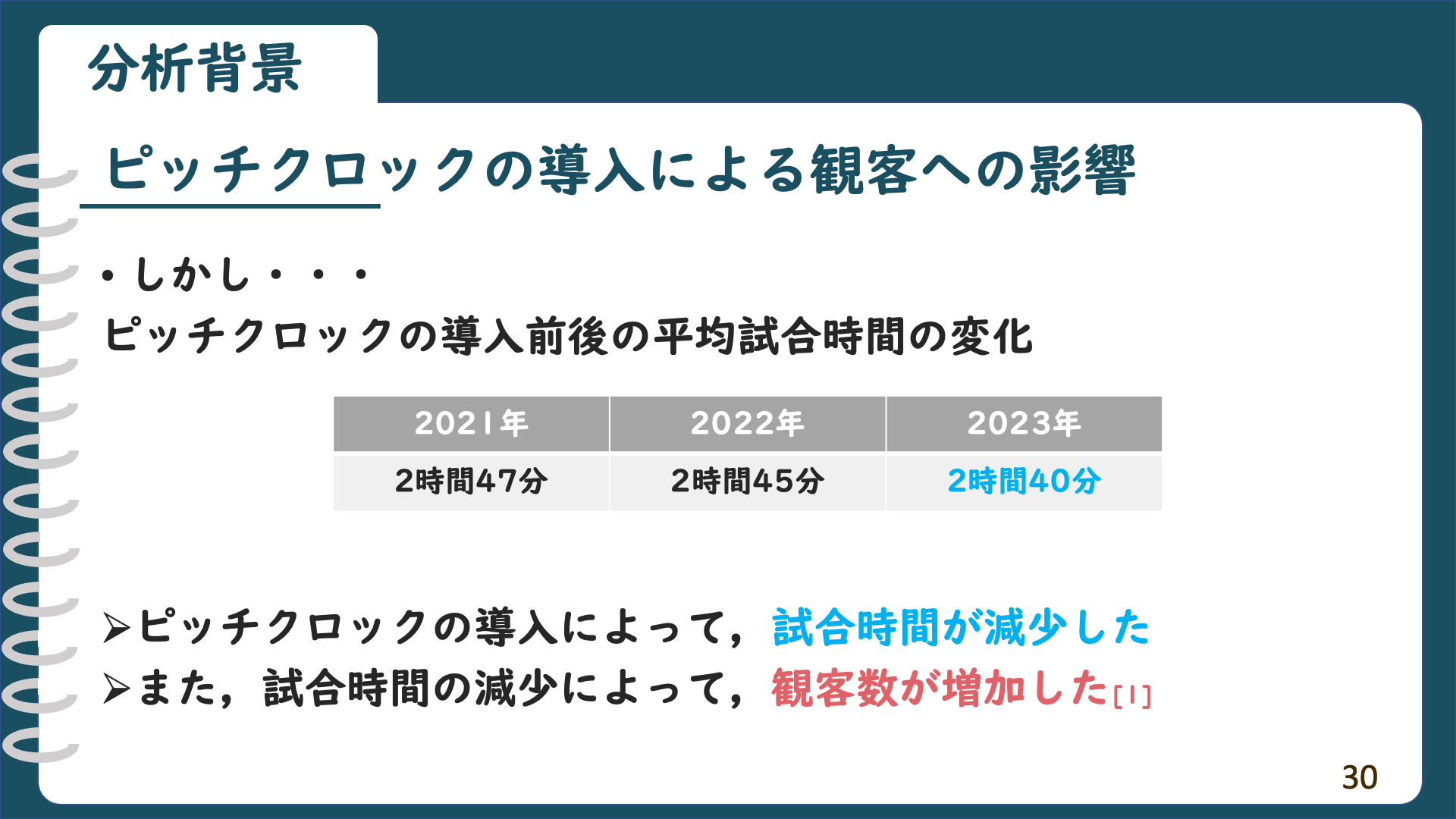

投球間隔に時間制限を設けるピッチクロックは2023年にMLB、そして日本の社会人野球でも導入された。都市対抗野球大会を対象に同志社大の3人が集計すると、試合時間は以下の写真にあるような結果だった。

ピッチクロックの導入以降、試合時間が短縮されている。では、選手のプレーにも影響を与えているのだろうか。ピッチクロックの導入前後で投手と打者のデータを比較すると、(1)空振り数の減少(2)ホームラン数の増加(3)盗塁数の増加という傾向が見られた。

同志社大は上記3つの特徴のうち、空振り数の減少に着目。社会人野球の規定では<ランナーがいない場合は12秒以内、ランナーがいる場合は20秒以内>という時間制限のなか、「空振りをとるためにはどうすればいいか」という点に着目し、「ピッチクロックの導入後における空振りに影響のある特徴量を明らかにすること」を目的とした。

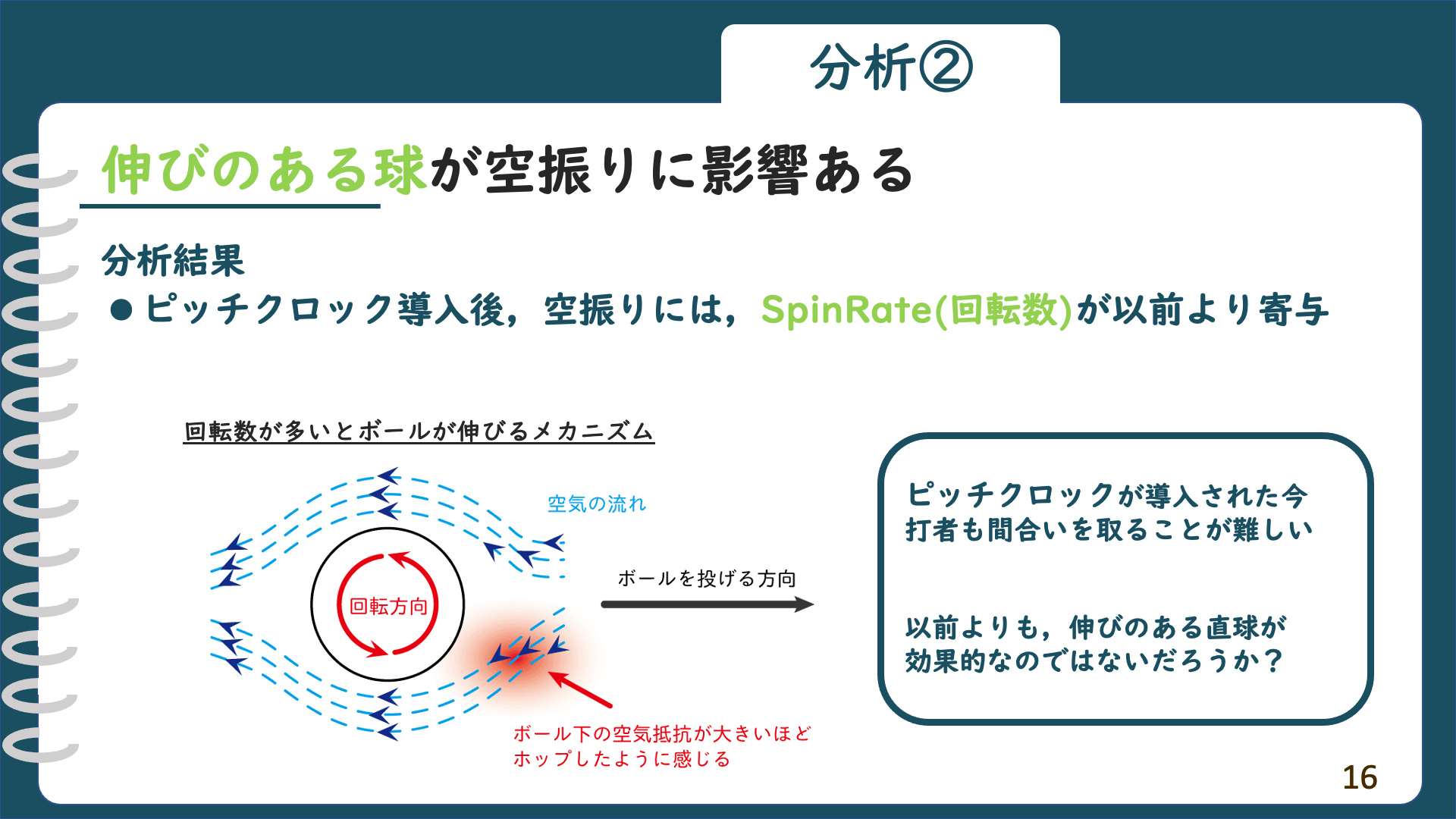

機械学習のアルゴリズムを使用して2023年の都市対抗野球大会を分析した結果、空振りに影響のある特徴量として垂直方向の変化量、水平方向の変化量が上位に抽出された。さらに垂直方向の変化量の特徴量を抽出すると「回転数」、いわゆる“伸びのある球”が空振りに影響することがわかった。以上を踏まえ、下記の提言が発表された。

「ピッチクロックが導入された今、打者も間合いをとることが難しいと想定されるので、以前より伸びのある直球が効果的なのではないか」

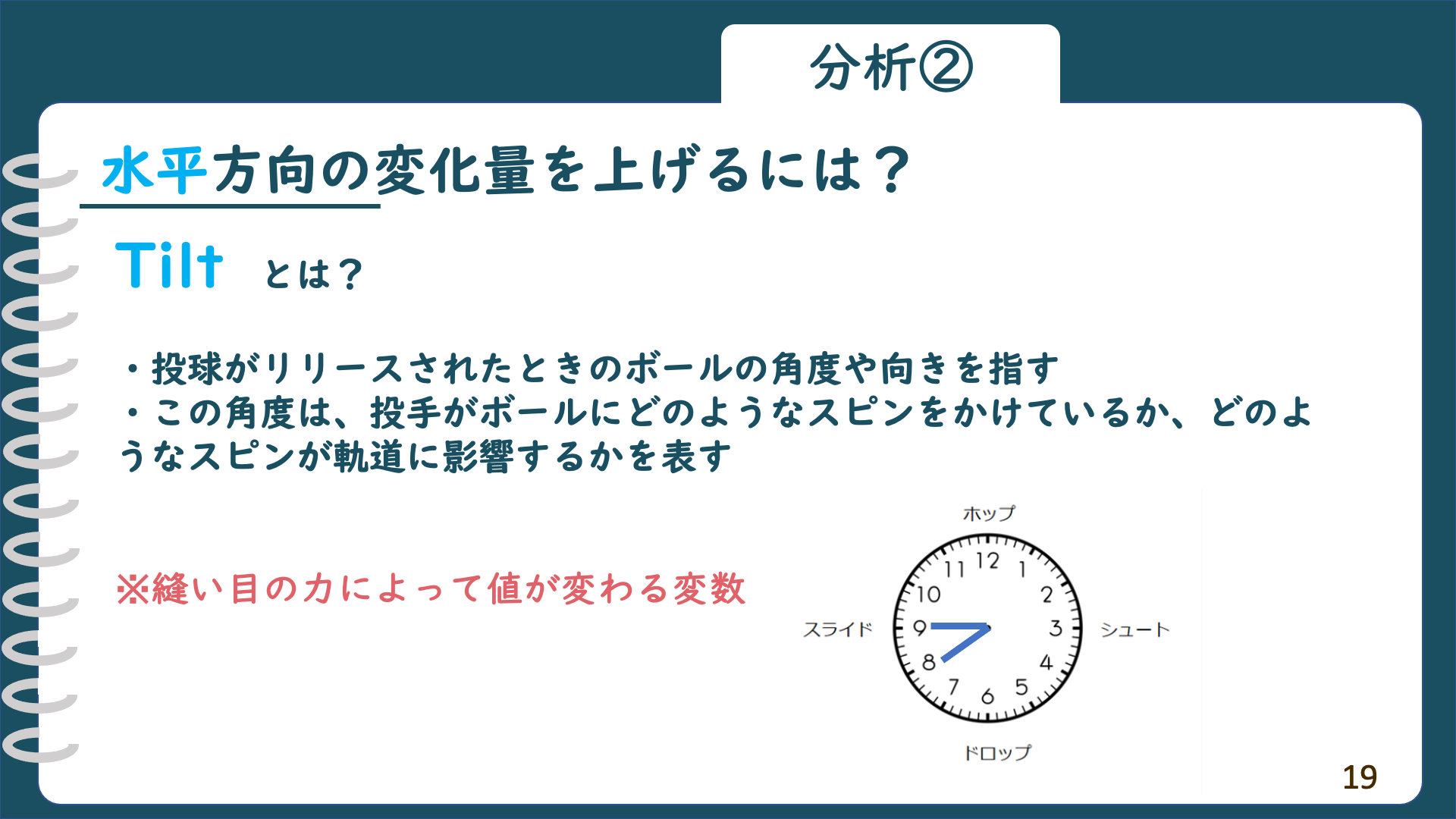

一方、水平方向の変化量には「Tilt」という変数が大きく寄与すると明らかになった。

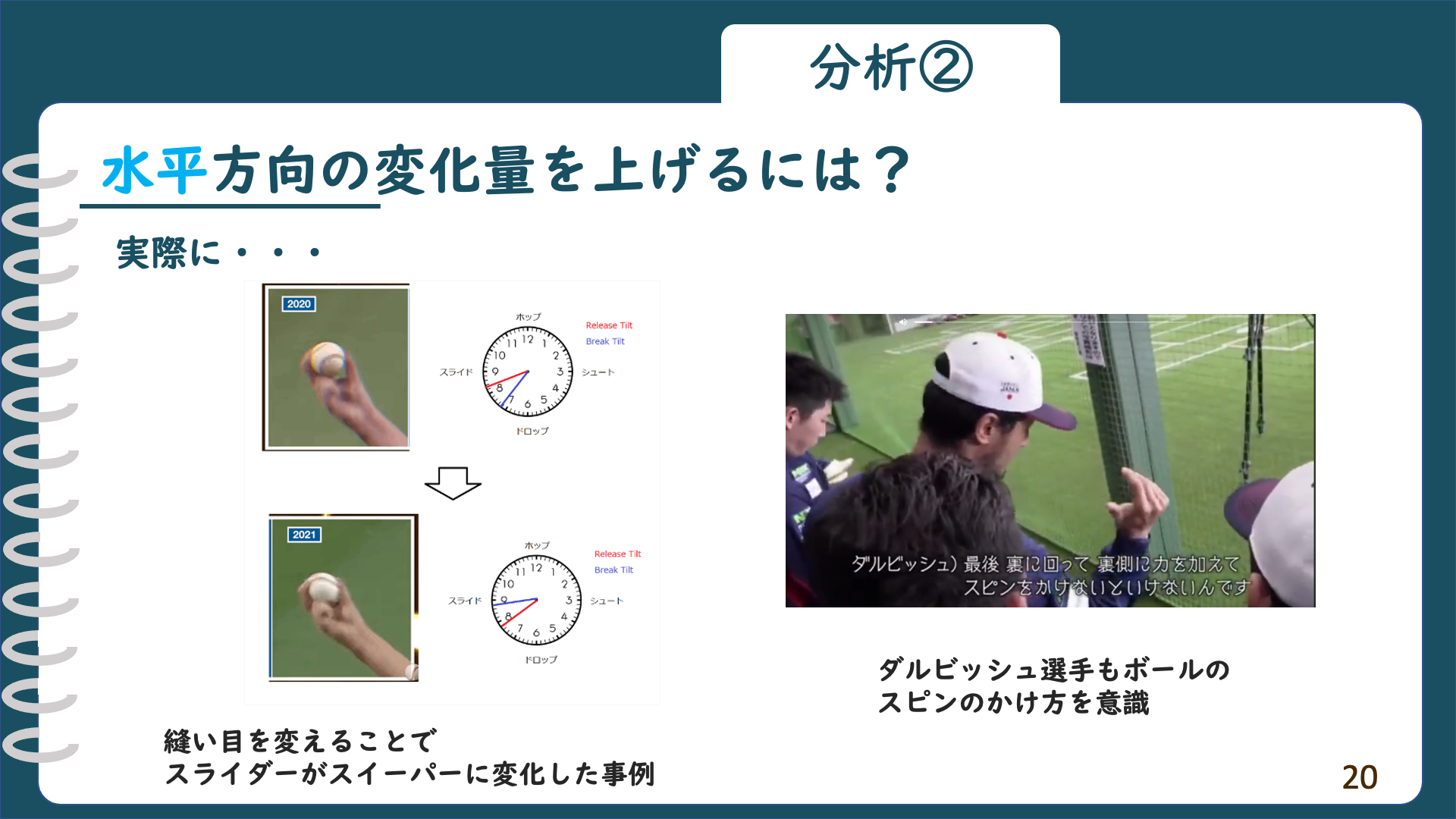

2023年シーズン、エンゼルスに在籍した大谷翔平投手の武器として注目されたのが「スイーパー」だ。スライダーの横変化量を増やした球種と定義されている。では、どうすれば水平方向の変更量を増やせるか。同志社大のプレゼンによると、縫い目を変えることでスライダーがスイーパーに変わったという事例が見られた。

以上を踏まえ、同志社大は以下の提言を発表している。

「ピッチクロックにより時間の都合上、スピンやスピードを上げたいという意識がなかなか回らない今だからこそ、球の持ち方や、スピンのかけ方に意識を向けてみてはどうだろうか?」

昨今、テクノロジーの進化も手伝い野球の進化が刻々と進むなか、データに特化して見ることで浮かび上がってくるものが数多くある。今回の大会レポート第一弾で取り上げた滋賀大学、同志社大学、武田高校の視点はそれぞれ異なるものであり、競技力向上につながるものではないだろうかと感じられた。