米川医師はスポーツ整形外科を専門としており、2020年東京オリンピック・2023年WBCの日本代表チームドクターなど様々な大会において野球アスリートのサポートをしている。今回は、スポーツにおけるドーピングの怖さやドーピングに対するアスリートの向き合い方に関して、ドーピングの歴史や実際の違反例、さらにはスポーツのあり方に関して解説する。

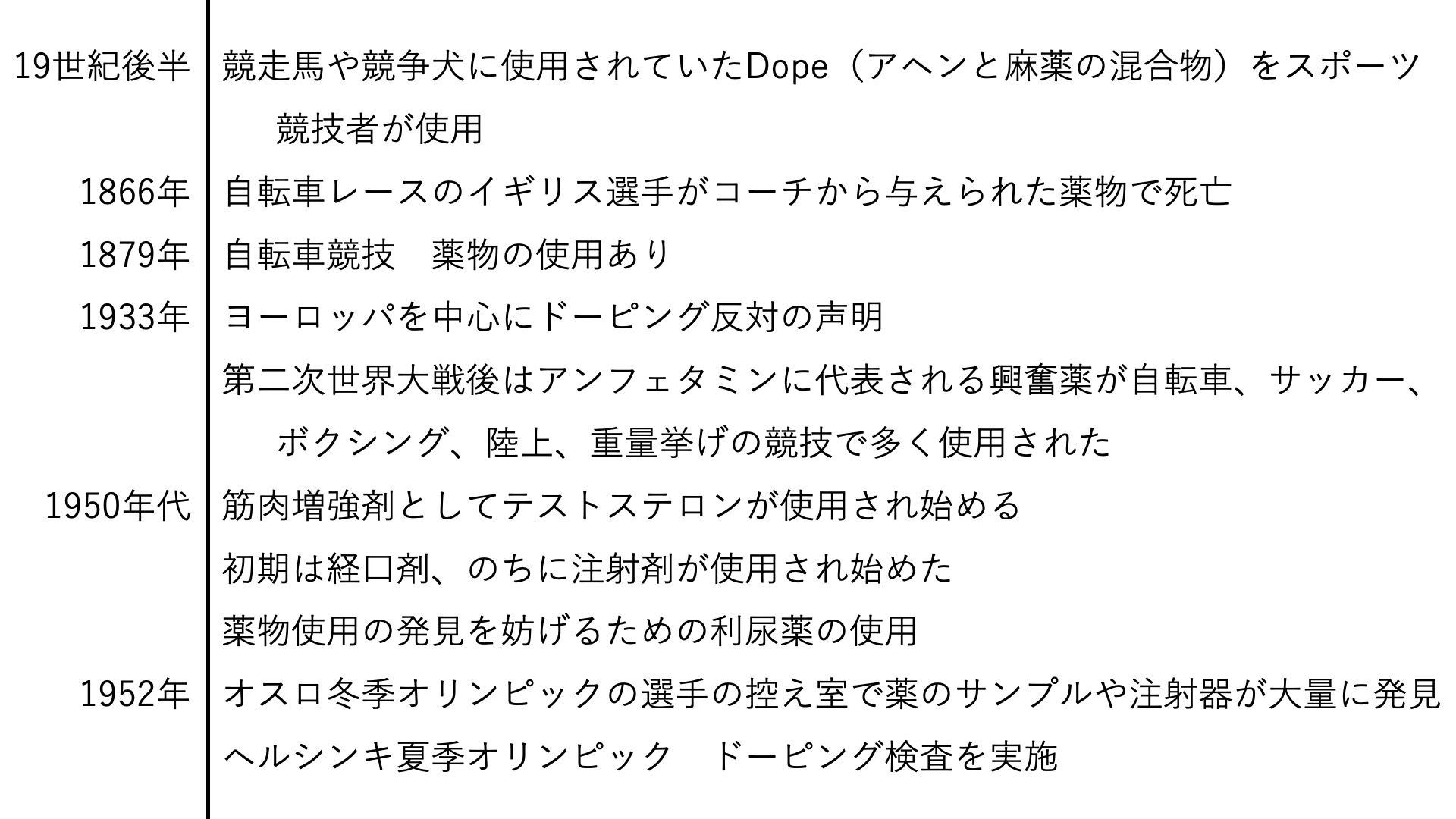

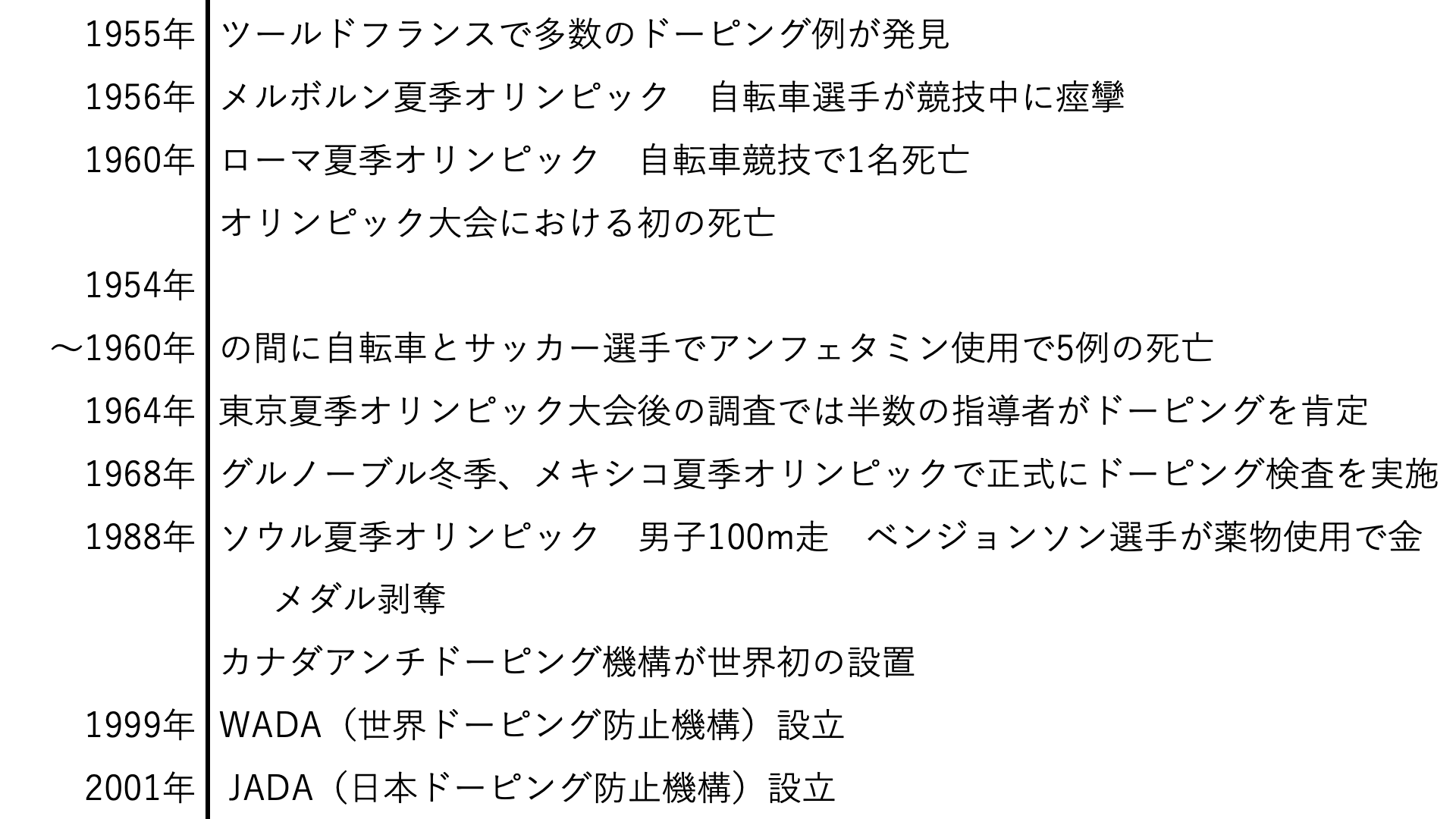

1. ドーピングの歴史

▼ドーピングとは

ドーピングとは競技力を高めるために禁止されている物質や方法を使用したり、それらの種を隠したりする行為のことを言う。

▼歴史

中南米やアメリカの原住民が、狩猟や他の部族と戦う時に体力や気持ちを高めるために興奮薬のようなものを用いたり、オランダでの運河工事の際に労働者に薬物が利用されたりしたことがあった。人類の歴史上、仕事の能力を高めたり、戦いに勝てるよう勇気を鼓舞したりするためにドーピングは使われ始めたとされている。

2. スポーツの価値はフェアであること

▼なぜドーピングはいけないのか

ドーピングが禁止されている理由として、以下2点が挙げられる。

①フェアプレーに反している

②アスリートの健康を害する。

競技力を高めるために、医薬品をドーピングとして使用することは許されず、またスポーツ界で薬物を認めると、麻薬や覚醒剤などを認めることになり、それは反社会的行為として考えられてしまう。

▼スポーツの価値はフェアであること

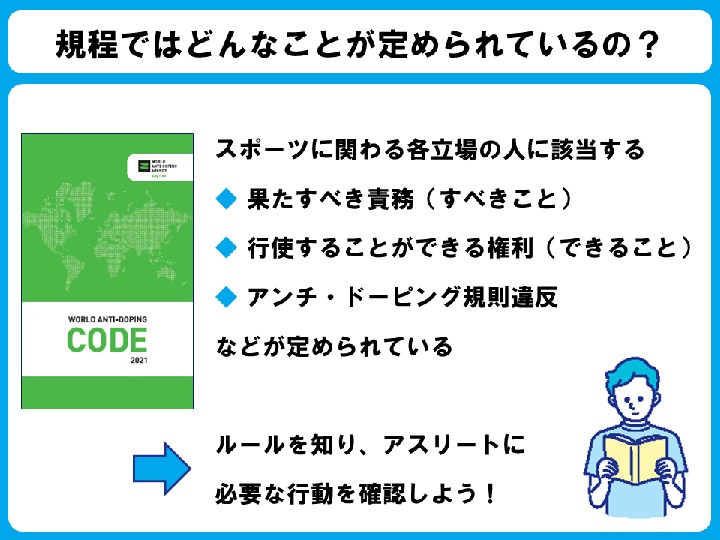

上記イラストの通り、スポーツはこれらの要素によって成り立ち、価値が生まれる。このスポーツの価値を守るため、アスリートの権利と健康を守るため、世界アンチドーピング規程というものが全世界共通のルールとして存在している。

世界アンチドーピング規程の詳細は以下のリンクからご覧になれます。

https://www.playtruejapan.org/code/provision

米川医師は、

「この世界アンチドーピング規程をアスリートのみならず、アスリートを取り巻く環境にいるスタッフもしっかりと理解することでアスリートを守ることになる」と伝えた。

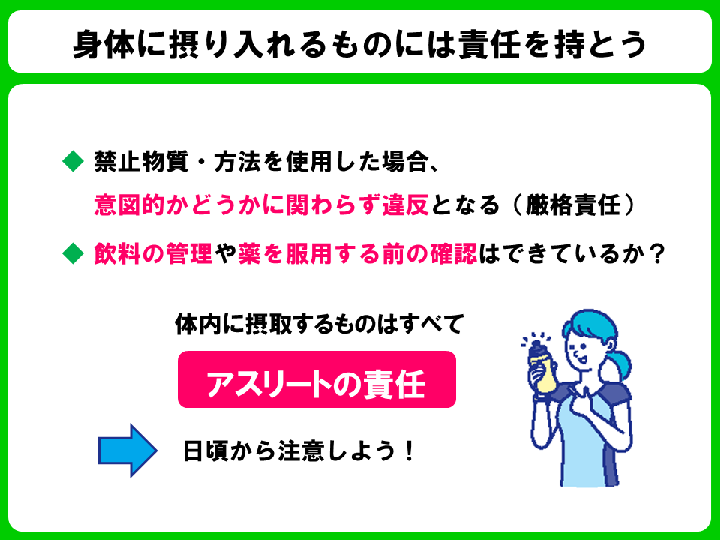

▼身体に摂り入れるものには責任を持とう

身体に摂り入れるものには責任をもち、服用前の薬の確認や飲料の管理を行う必要がある。禁止物質を使用したり、危険な方法で服用したりした場合、それは意図的かどうかにかかわらず違反となるため、知らなかった、気づかなかったと言うことは許されない。それには自らが飲んでしまったものだけでなく、自分の飲料に何か禁止物質を入れられ、飲んでしまった場合も違反となってしまうため、身体に摂り入れるものには責任をもち、服用前の薬の(主治医やチームドクターへの)確認や飲料の管理を行う必要がある。

3. サプリメントの危険性

▼サプリメント使用

サプリメントは医薬品ではないため服用は自己責任になる。知り合いに勧められたため海外から購入する、禁止薬物の記載がないから服用するなど、自分自身で飲んでも問題ないと判断した場合は服用してはいけないということはないが、米川医師は自分自身の判断だけではなく、ドクターに確認をすることを勧める。

また一番大事なことはサプリメントに頼らずに栄養バランスの良い食事を摂ることであり、小さい頃からサプリメントに頼らない教育を進めていくことである。

▼違反事例

実際に起きた事例として大学生4年生の例が挙げられた。学生選手権大会に出場していた際にドーピング検査で陽性の結果となり、服用していたサプリメントに禁止物質が含有されていたことがわかった。競技成績の伸び悩みや食事から摂れる栄養の偏りを感じたことからサプリメントの服用を始めた同学生だが、国産品に比べて安価であったため海外製品をネットを通じて購入するようになっていた。

禁止物質を故意に摂取したわけではなく、重大な過誤過失はないとし、この選手には7ヶ月間の競技大会への参加資格停止とされた。

この事例からサプリメントを使用する際にはそれなりの覚悟が必要になるとともにサプリメントに頼らないことが理想であることがわかる。また、違反を犯すことで選手とその関係者に対して精神的、経済的な負担が大きくかかる。そして違反をしたという事実は消えないため本人の将来に影響が生じる。

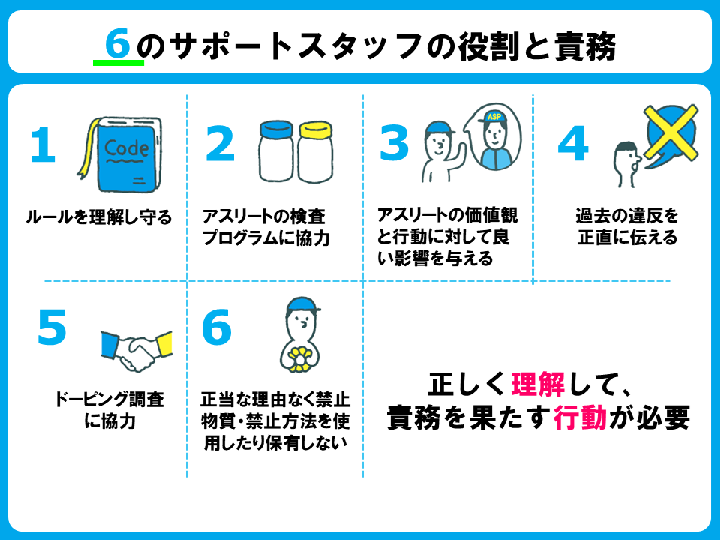

4. アスリートの役割と責務

下記イラストは世界アンチドーピング規程に記されているアスリートの役割と責務およびサポートスタッフの役割と責務を表している。

5. 最後に

今回の講義で米川医師は、ドーピングの歴史やサプリメントでの違反事例を紹介するとともに、アスリート自身が摂取するものに責任を持つことが重要であるということを説明した。そして「アンチドーピングについて、アスリートだけではなく指導者を含めた周りの関係者が正しく理解し、行動していくことで、野球がクリーンなスポーツであるということを示していけるのではないかと思う。」と締めた。

今後、野球がクリーンなスポーツであるということを子ども達にも理解してもらえるよう、アンチドーピングに関する正しい知識を持って行動できる指導者が増えることを期待したい。