熱中症対策の基本となる水分補給のノウハウを解説した前編に続き、後編では、熱中症の引き金となる夏バテ予防をテーマにします。「バテる」という言葉のイメージから、ケガや病気ほど深刻に捉えられにくい夏バテを防ぐための食事や栄養について、立命館大学スポーツ健康科学部の海老久美子教授に話を聞きました。

<構成:吉村 淳>

リズムを整えれば体調は整う

夏バテとは、わかりやすく言うと、日差しが強く、気温も高い夏場に、活性酸素の影響を受けたり、汗をかく量が多かったりすることにより体力を消耗し疲れがたまり、肉体的や精神的な不調を感じることです。

体力や免疫力が低下している状態なので、抵抗力も落ち、熱中症になるリスクも高くなります。

夏バテ予防の大前提であり、最も大切なのは、規則正しい生活です。

「それはわかっているけど」という声が聞こえてきそうですが、規則正しい生活がしにくいのも夏場なのです。

規則正しい生活の根幹は、睡眠です。

充分な時間の質の良い睡眠が取れれば、朝はスッキリ目覚められるはずです。時間的にも精神的にも余裕ができますから、朝ごはんもしっかり食べられるでしょう。

朝ごはんを食べれば、エネルギー、栄養素、そして水分を補給でき、食べることで体温が上昇するので体が目覚めます。このタイミングで血糖値が一回上がり、それから徐々に下がっていくことでお昼にお腹が空きます。この繰り返しで一日のリズムができるわけです。

夜更かしをしたり、リズムができていない一日を過ごすと、睡眠時間が足りなかったり、眠りが浅かったりして、起きる時間や気分に影響します。結果、朝ごはんを食べる時間がなかったり、食べる気にならなかったりして、エネルギーや栄養素も十分に摂れず、血糖値も上がらないので、お腹が空くタイミングがズレ、またリズムがおかしいままの日を過ごすことになります。一度リズムがおかしくなると、それは日をまたいでも続き、悪循環に陥ります。

特に夏場は、練習や試合をして、おなかが減ったから食事をし、疲れたから寝るという考え方ではなく、練習や試合で熱中症になったり、ケガすることなくパフォーマンスを発揮するために、よく寝てしっかり食べると考えてほしいと思います。補うというより、備えるというイメージです。もちろん、補うことも備えることもどちらも大切ですが、特に夏場は、備えることを意識しておいてほしいと思います。そのためにも、睡眠が基本となるわけです。

時間栄養学を意識してみよう

一日のリズムの話をしたところで、「時間栄養学」という考え方を紹介しましょう。

人間の体の中には「体内時計」という時間の概念が存在し、一日が24時間より長く設定されていますが、日光など外部の環境の変化と同調することでそれぞれの生活に合わせた24時間に調節されているといわれています。

食事がこの体内時計に与える影響や、体内時計が栄養素や食品成分の効果に与える影響を探るのが時間栄養学です。

まだ研究段階なので、確かなエビデンスまでは導き出せていませんが、以下のような食事法が体に良い影響を与えるのではないかと考えられています。

●「毎日の食事のリズムを同じにする」

●「起床後2時間以内に、糖質とタンパク質を含む朝食を摂る」

●「朝食から12時間以内に夕食を済ませる」

●「夕食が遅くなる時は夕食を2回に分けること」

●「脂肪の合成を促進させないためには間食は午後3時くらいまでに食べる」

実行が難しそうなのは、朝食から12時間以内〜と間食は午後3時くらい〜あたりではないでしょうか。

例えば、朝ごはんを午前7時に食べたら、夕ごはんは午後7時までに食べ終わったほうがいいということです。間食も小腹の空き具合によっては、午後3時よりあとに食べたくなるときもあるでしょう。

これに縛られてストレスを感じてしまっては意味がないので、目安くらいに考えればいいと思います。ついダラダラ食べてしまったり、食事を後回しに考えそうになるときに思い出せば、リズムが崩れるのを防げるかもしれません。

あっさりしたものに頼りすぎない

最後に、夏バテを予防する鍵となる具体的な食べ物、食べ方、栄養素について話をします。

まずは、逆に夏バテを招きやすい食べ方について。夏場は暑さのあまり、のどごしの良いあっさりしたものや冷たいものばかり食べがちになります。

そうめん、スイカ、アイスクリームなどなど。摂れる栄養素が糖質に偏って栄養不足を引き起こしますし、冷たいものの摂り過ぎは、内臓を冷やし消化力を低下させて、これも栄養不足の要因になります。

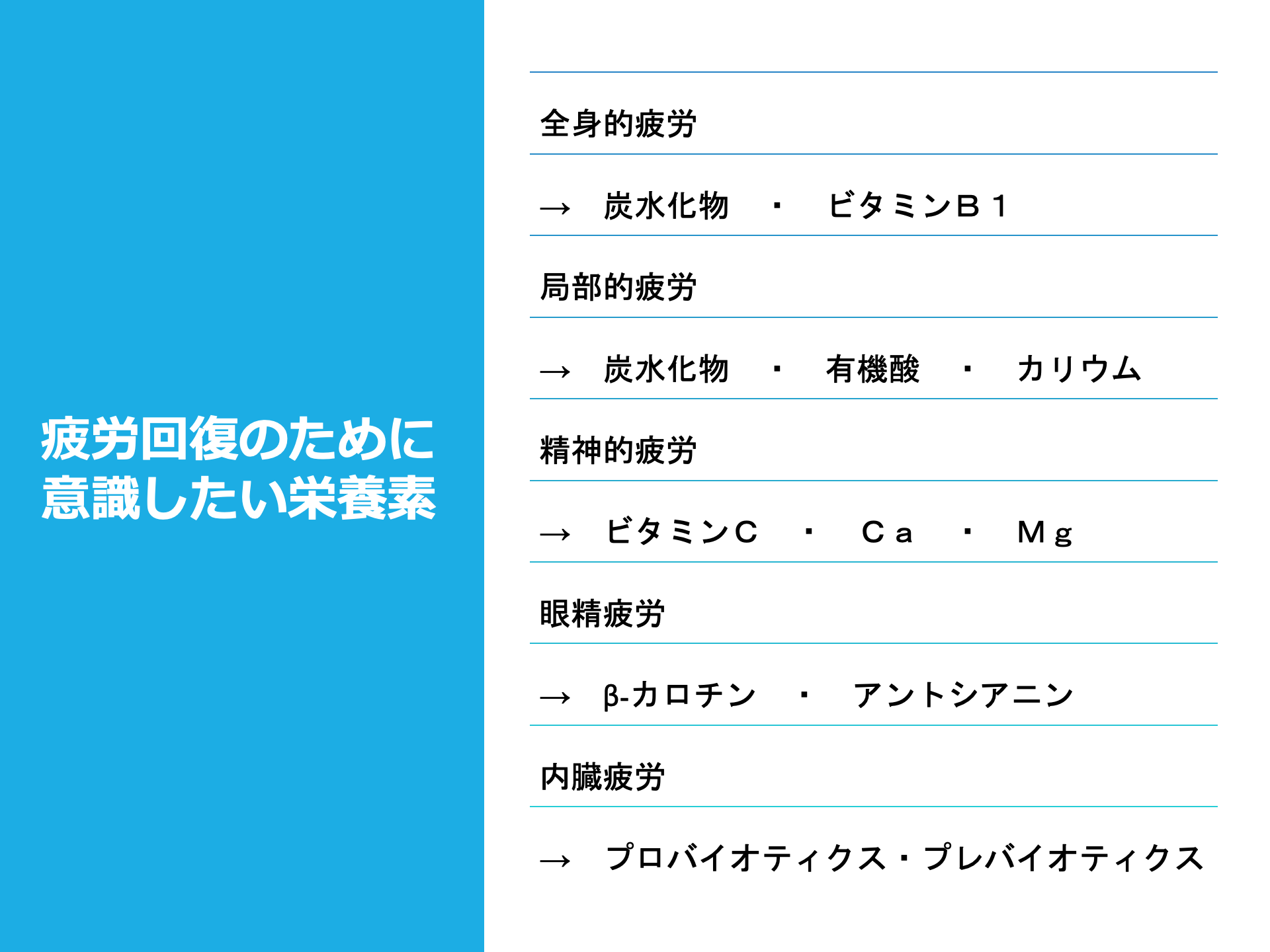

夏に意識したい栄養素は、ビタミンB1とアリシンです。

ビタミンB1は、糖質を燃やしてエネルギーに変える働きがあり、疲労回復に関わるビタミンです。野球選手のように運動量が多い人は、一般の人よりも多くのビタミンB1が必要になります。

アリシンも糖の代謝に関わり、ビタミンB1と一緒になることで疲労回復の作用を持続させる働きがあります。

ビタミンB1を多く含む食べ物は、豚肉、うなぎ、納豆、アーモンドなどのナッツ類。アリシンは、にんにく、玉ねぎ、にら、ねぎなどに豊富です。

このラインナップを見て、すぐに「豚と玉ねぎとニラのにんにく炒めは最高だな」とひらめくようであれば、夏バテせずに暑さを乗り切れる想像力と応用力の持ち主です。

さらに、体の材料となるたんぱく質は常に充分な量を確保したいですし、汗とともに失いやすい水溶性のビタミンB群、C、ミネラル類も要チェックの栄養素です。

強い日差し対策として、抗酸化作用のあるビタミンA、C、E、セレン。

A、C、Eをまとめて含む身近な食材は、かぼちゃ。男子選手は、かぼちゃのボソボソした感じが苦手な人も多いですが、マッシュしてヨーグルトサラダにしたり、チーズ焼きにすれば食べやすくなると思います。

ビタミンA、C、E、セレンをすべて一定量含む食べ物もあります。うなぎです。さすがに、うなぎを毎日のように食べるわけにはいかないと思いますが、たまのごちそうのときなど、うなぎを食べることは、おいしさや贅沢を味わえる以上に、栄養的にも夏に食べる意味があるとわかれば、食べがいも出てくるでしょう。

また、日本人がもともと不足させやすいカルシウム。食欲低下によるエネルギー不足から起きる貧血予防のための鉄や亜鉛。これらの栄養素も日頃から意識しておきましょう。

と書くと、今度は「ほとんど栄養素全部じゃない」という声が聞こえてきそうです。不足させていい栄養素などないのですから仕方ないのですが、一度に全部摂らなければいけないというのではなく、頭の片隅に入れておいて、日々の食事で活かせるところから活かしていくと考えてください。

最初に書いたように、これらの栄養素が摂れたり、食べ物が食べられるのは、睡眠が充分で体調を整えているからこそ。まずは、そこからです。