5年ぶりの集合研修として行われた全日本野球協会(BFJ)主催の2024年度の野球指導者講習会(BCC)。

カリキュラムの一つに実技講習があり、ここでは全4項目(投手・捕手・守備・打撃)に分かれている。

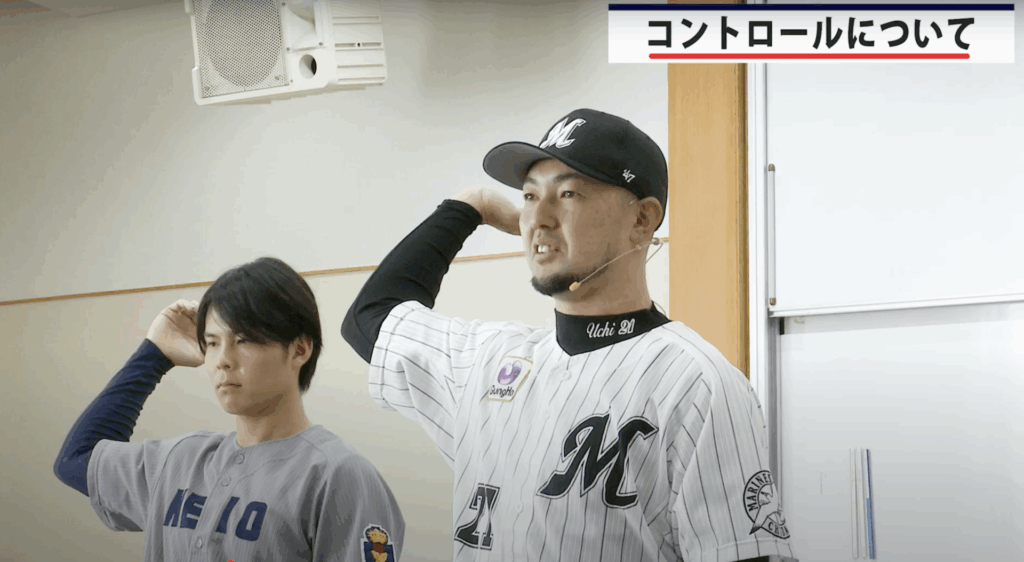

いずれもかつてNPBで活躍した元選手たちが講師を担当し、今年度の投手編は内竜也氏(元ロッテ)が務めた。

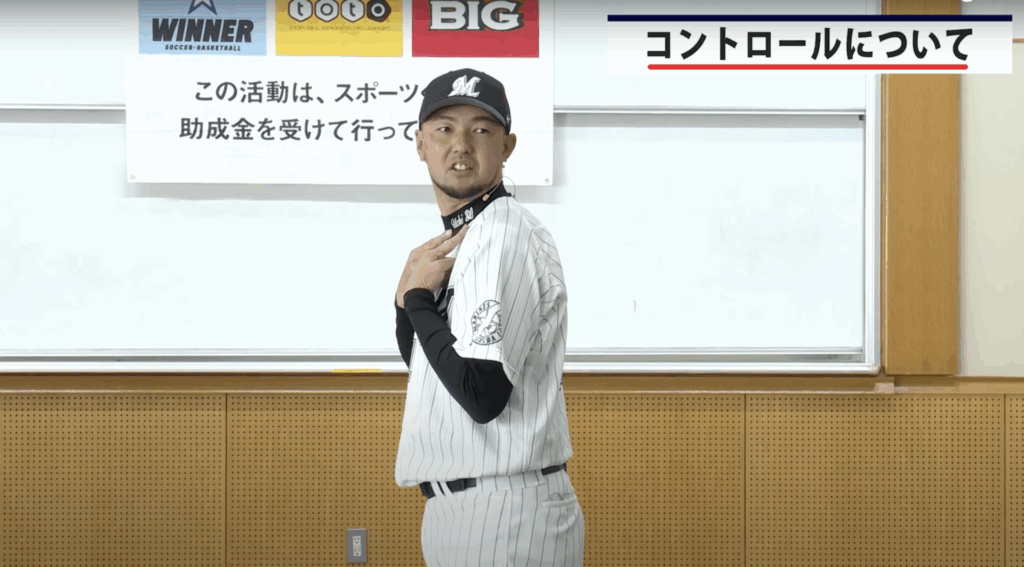

講義のテーマは「コントロール」

内氏は川崎工高から2003年ドラフト1位でロッテに入団し、10年には日本シリーズ優秀選手賞を獲得するなど日本一に貢献。主にリリーフとして活躍し、20年までの17年間で通算308試合に登板した。

講義を開始するにあたって、会場は小学生を対象にした指導者が多いことを確認し、大きなテーマを一つ設定した。

「動きの中で気になるところと言えば、コントロールではないかと思います。ですので、今日はコントロールにテーマを置いていきます」

現役時代には9度の手術を受けたという内氏。その立場から感じたことを交えて伝える講義になった。始めに“コントロール”とは何かを参加していた学生投手へ質問した。

「まずはストライクを取ること」

「今のに付随して、狙ったところに投げる・ボールを思ったところに投げること」

内氏はこれらの答えを踏まえ、自身でたどり着いた結論を共有した。

「狙ったところへ投げるにはどうするのか。これを考えなければいけないです。僕は、コントロールというのは“体を操る”ものとして考えています」

投手編のコーチを担当した内竜也氏(元ロッテ)

投球動作に入る前の姿勢で大切なこと

ここからは具体的な体の使い方についてレクチャーを展開していく。

内氏は子どもたちの現状を知るためとして、まずボールを使った遊びを教えた。その意図について以下のように補足する。

「投球では僕は右投げですが、左腕もしっかり使わないといけないです。右と左で違う動きをしてしっかり操れているか、遊びを通じて見ていきます。

自分の体がどう扱えているのかを子どもたちにも体感してほしい。楽しみながら野球を上手くなってほしい思いからという思いから、遊びを取り入れました」

ボールを上げる高さを左右で変えるなど強弱もつけた

次は柔軟性について説明を行った。まず参加した学生選手に開脚してもらい、フォームをチェック。その上で、柔軟性が投球動作にどう影響するのかを解説した。

「足を広げた時には骨盤が立っているのがいい状態です。悪いのは背中が丸まってしまうことなのですが、つまり投球時にも背中が丸まった状態になってしまいます。

体が硬い子にとって大きな問題になってきますので、しっかり骨盤を立てて開脚する・ストレッチをすることを心がけてください」

柔軟性を見るために開脚時のフォームを解説した

続いては頭の位置について。頭は体の中で最も重い部位であるため、投げる時に動いてしまうと体のバランスに影響する。内氏は子どもたちに見られる傾向についてを最初に示した。

「プレートに立って投げる時、どうしても真横を向けず、やや斜めに向いてしまう傾向があります。そうすると足を上げた時に後ろへ倒れやすくなってしまいます。なので、首の使い方も大事になってきます」

首の位置も体の操る上で大切な要素になる

内氏が説いたのは「首を横にしっかり向けるか」。立って真横を向く際、陥りがちな注意点もここで伝えた。

「立った状態で(右投げの投手は)左肩が動いて開かないようにしてください。開く癖がついてしまうと、体を自分で捻るようになってしまって無駄な動きが増えてしまいます」

投球動作における体の使い方

そして投げる動作へと入っていく。投球フォームを指導する際に言われる言葉の一つが「胸を張って投げる」こと。内氏はその意味を最初にフォローした。

「胸を張って投げるというのは、腕のしなりをつくって投げるという意味なのですが、間違った動きをすると暴投や引っ掛けた球を投げてしまいやすいです」

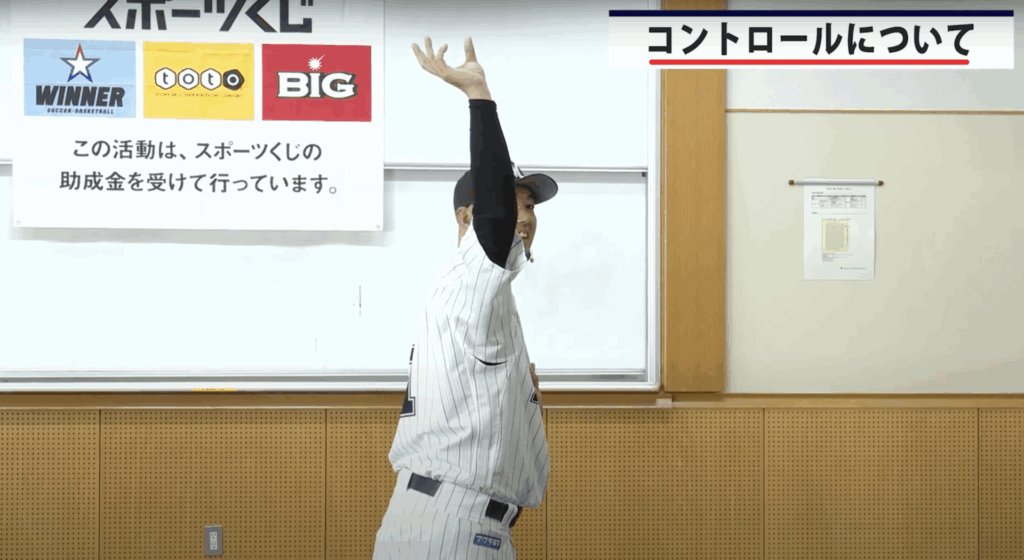

正しい動きを理解するために、「立った状態で90度手を後ろにしてみてください」と学生選手と一緒に手を後ろへと下げる。すると「そうすると自然と胸が張れてきます」と、実際の動きで示して見せた。

加えて、意識を置き過ぎてしまうことによる影響についても補足した。

腕を90度下げることで自然と投球における「胸を張る」動作ができる

「自分で胸を張ろうと意識してしまうと、肩が後にいきやすい。そうなると先ほど話した“肩が開く動き”につながってしまいます。結果、腕が遠回りになってリリースも腕が離れた状態になるので、コントロールがつかなくなってしまいます」

腕が離れてしまうと、コントロールがつかなくなってしまう

講義の最後はリリース。ボールを離す位置は「前の方で」などと教えられるが、その考えについても内氏は警鐘を鳴らした。

「前で離しすぎるのは良くないんです。前傾になりやすいので、肩が上げづらくなる。そうなると下にしか腕が振れなくなってしまいますし、力の入れ方が全部下の方向になってしまいます」

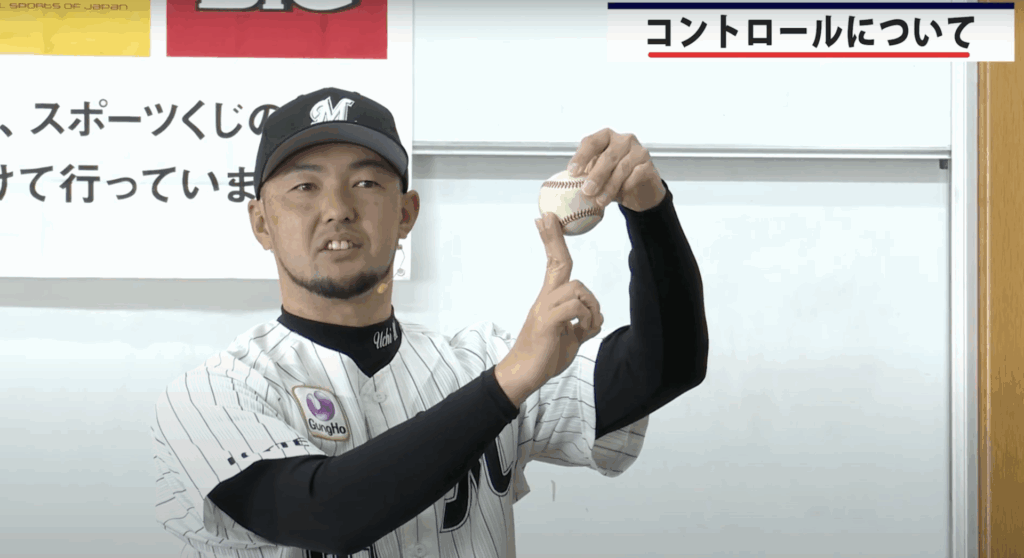

内氏が実演で見せたリリースポイントは前過ぎるのではなく、自身の頭の横くらいであった。

「頭の横くらいになります」とリリースポイントを示した

ただ、リリースポイントを決めて終わりではない。「この位置で離そうとするとボールが抜けそうになりませんか?」と逆に問いかけた。

「抜けないために指で押さえ込む動きになってきます」と、リリース時の指の使い方についても言及した。

現在も少年野球で子どもたちにも教えている内氏。リリースの際に指からどう離しているかをチェックしているという。

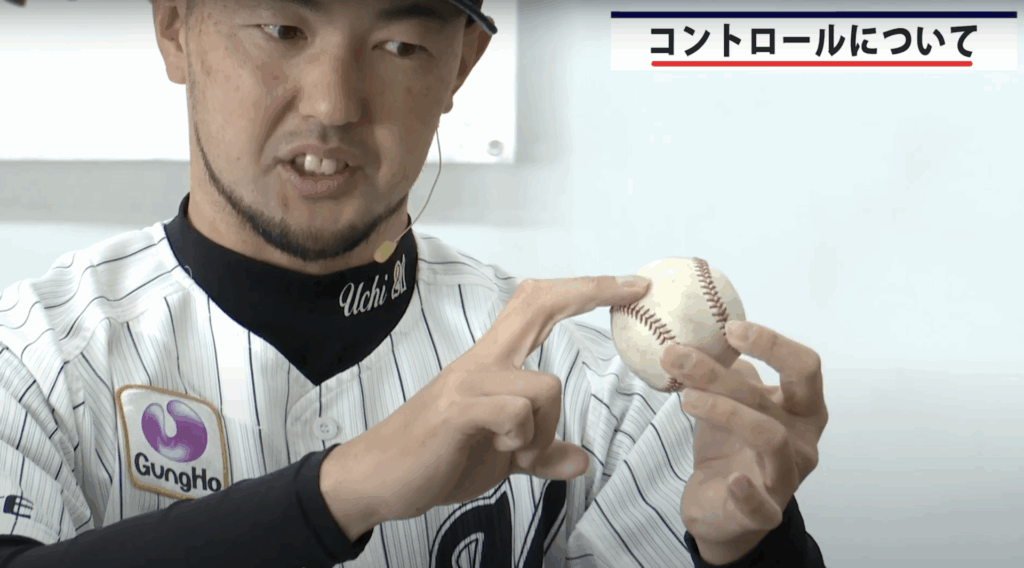

すると以下の画像のように指で添えているシーンを見せ、「指を滑らせてしまうので、抜けやすくなります」と陥りがちな傾向を伝えた。

少年野球でみられるというボールのリリースの仕方

これらを踏まえ、内氏は指で押さえ込む動きについて説明した。

「遠心力でボールは離れていくので、指を曲げて押さえ込んだ状態でスピンをかけます。その位置が分かると、リリースポイントも自然と安定してくる。

前で離すことを意識しすぎた場合、指にかけようとすると腕も下になりやすいので、力は伝わらずコントロールもつかなくなってしまいます」

抜けるボールを押さえ込むことでスピンをかける

講義時間の多くは受講者からの質疑応答に

講義を終えると、受講者からの質疑応答がスタート。柔軟体操のやり方や投球における体の使い方など、内氏のアドバイスから発展させる質問が多く寄せられた。

受講者の一人からは「小中学生を指導する中で、投球時に肘が上がらない選手が多い。でも意識させ過ぎるとスローイングに悪影響を与えてしまうため、自然と肘が上がるような練習があれば教えてください」という質問が。

ここで内氏はたくさんの子どもたちを指導する中で、「ボールの位置を意識しよう」と会話するという。

「ボールの位置を頭の上に持ってくる。“肘を上げよう”と意識をすると、ボールが下の位置のまま上げようとする傾向があります。なので、『ボールの位置を高く上げようね』と教えるといいのではないでしょうか」

「肘を上げる」ではなく、「ボールの位置を高く上げる」意識で

加えて、肘を上げる意識づけの練習も紹介。ネットを用意し、ボールを真後へ投げる動きを実際に見せた。

「この動きを練習で重ねると、自然と肘は上がってきます。ただ、(腕を)高く上げるのがポイントで、低くしてしまうと肩が上がらないままただ投げているだけになってしまうので注意です」

ボールを真後に投げることで肘が上がってくる

質疑応答は全体の2/3の時間を活用するなど、インタラクティブな講義となった。内氏は質問に答えるだけでなくさらに派生させ、「投球動作のどこに関係してくるか」を解説し、受講者にとって実りの多い講義となった。

(文:白石怜平)