今大会はファイナリスト6チームに対して、決勝1日目・15時に課題となる社会人野球の主要大会で計測されたトラッキングデータを公開。各チームは宿舎で自由にテーマを設定し、検討・分析を行った結果について、翌2日目、12時よりプレゼンテーションを行うスケジュールで行われた。大会前は、提供データについて様々な発表が行われると想定されていたが、蓋を開けると全てのチームが投手についての発表を行った。

慶應義塾大学チームも他のチーム同様に、投手に着目し投球フォームについて考察を行い、投手が投げる“良いストレート”を分析していった。同じような観点で分析に取り組む各チームだったが、同チームでは、これから説明する、分析に至るまでの方針検討から分析手法のアプローチが、他チームには見られないものとなった。

まず、慶應義塾大学チームは分析の方針を決めるために、現在の環境分析及び定義づけを実施。チームリーダーは「現在の野球界はデータ分析がメジャーになっており、プロ・アマチュア問わず計測機器を持つチームが増えてきています。一般的に考えられている投手の評価項目があるが、本当にその項目で良いのか?という疑問を分析で改めて確認していきたい」とし、投手にとってどの項目を追い求めれば、“良いストレート”に近づくのか分析していくこととした。

次に、投球を行う投手の球種とフォームに着目。球種では、与えられたデータの中で390名のうち、98%となる380名が登板中に投げたとされている基本球の「ストレート」が1番重要になると考えた。また投球フォームによってストレートの質が変わることを指摘。投射角度によって重視しなければならない項目が変わる可能性があるとして、投球フォームごとに分析することに。最後に、分析する球のカテゴリとして打者がスイングする状況の中で空振りが取れる球を“良いストレート”と仮定し、2ストライクの場面で空振りの取れたボールを分析していくことに方針を固めた。

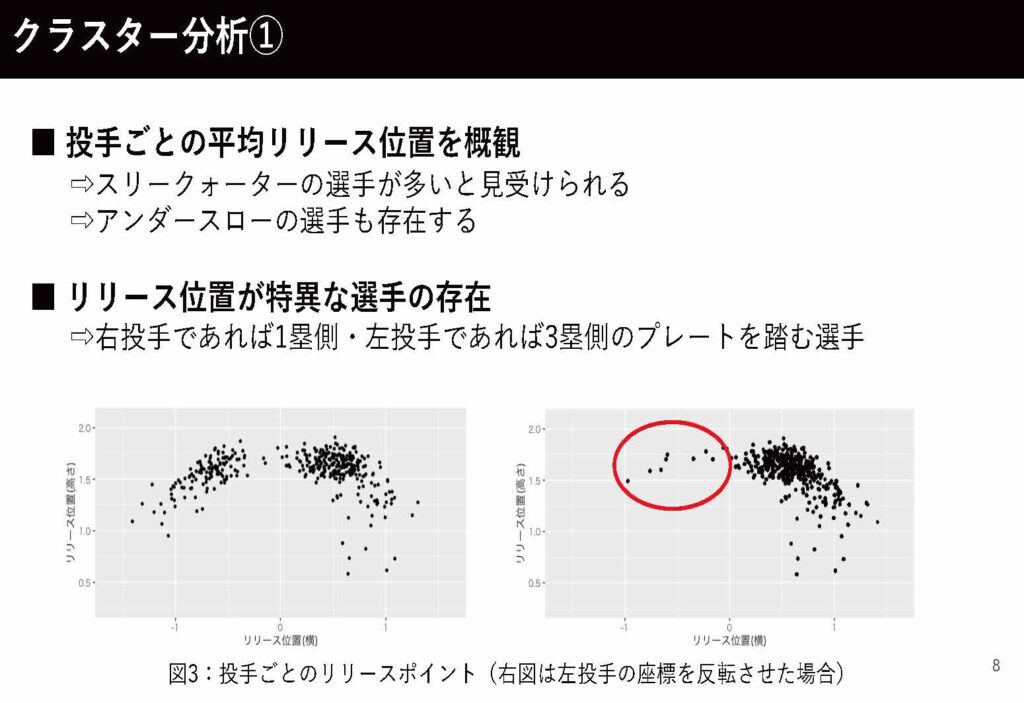

はじめに投手ごとのリリース位置をマッピングし、オーバースロー/スリークォーター/サイドスロー/アンダースローを可視化。正確な分類ができていない段階でも、スリークォーターが圧倒的に多いことがわかる。一方で、「マッピングの中で横基準点よりマイナスの位置でリリースを行う投手の存在も見えてきました。これは、基準点を人ではなく映像位置で設定したため、投手プレートの立ち位置(右投手→1塁側の端、左投手→3塁側の端から投げる投手の存在)によってマイナスからリリースする投手がいることがわかりました」と分析中に想定していなかった要素が出てきたことも指摘した。

※リリース位置(高さ)はマウンドの高さを含んだものとし、リリース位置(横)は投手板の中央の距離からとした。

また、リリース位置(横)のマイナスについては右投手が一塁側の端のプレートを踏んでのリリース、左投手が三塁側の端のプレートを踏んでのリリースの状態を指す。

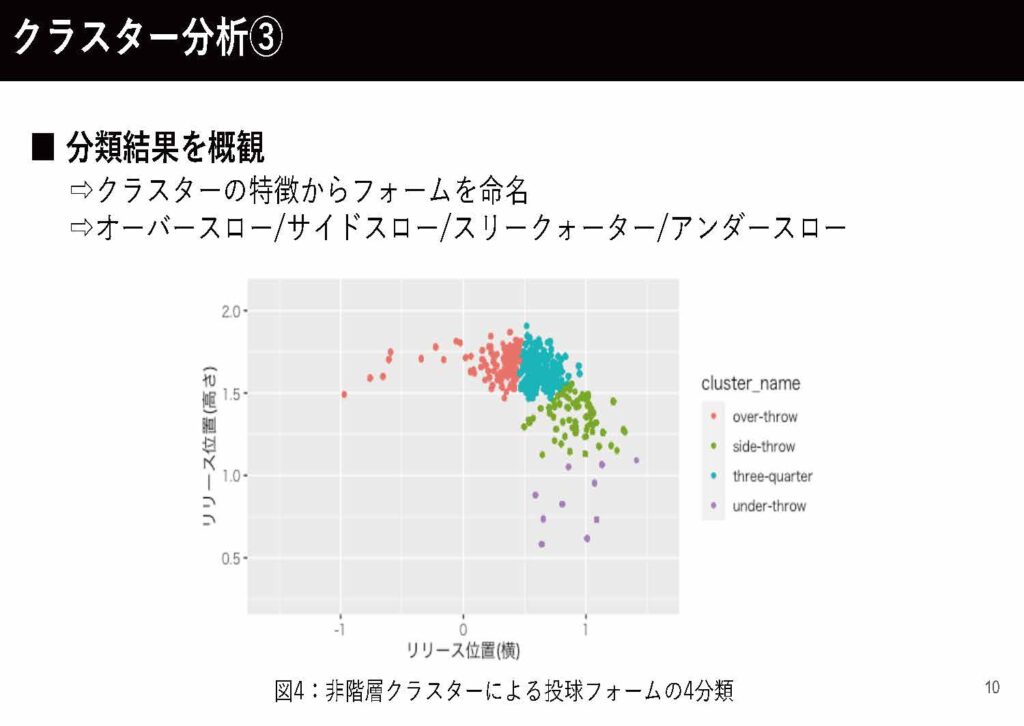

そして、上記のマップをもとに、非階層クラスター法(はじめに最終的なクラスターの数を決めた上でグループを分類する手法)を用いて各フォームを4つに分類し、k-means法という、近いデータは同じクラスターであるという考えに基づき、最も重心が近いクラスターへの割り振り/重心の再計算を繰り返すことでデータ群を分類する手法によって細かなグルーピングを行なっていった。慶應義塾大学チームはこの手法で明確なフォーム分類まで行った。

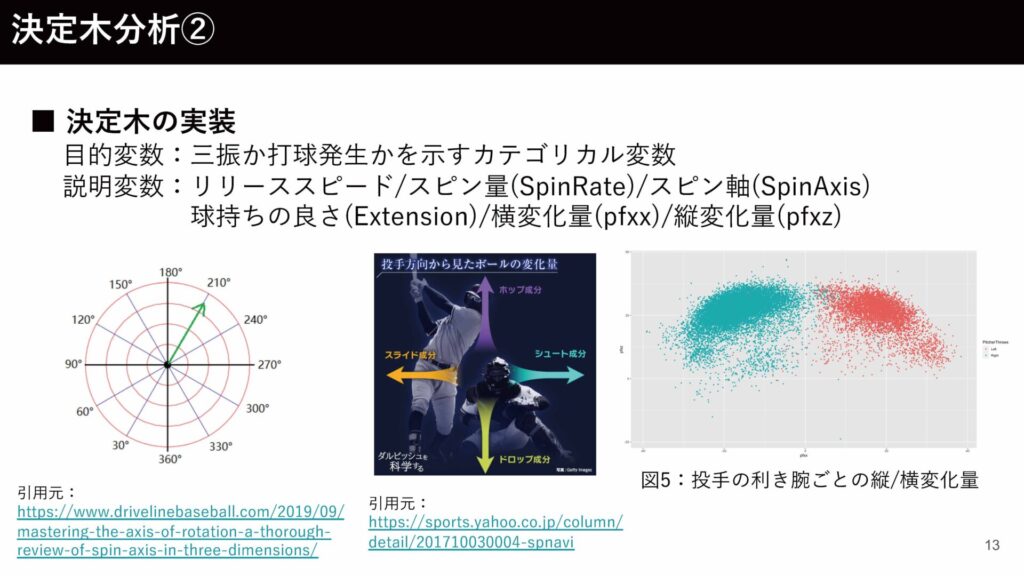

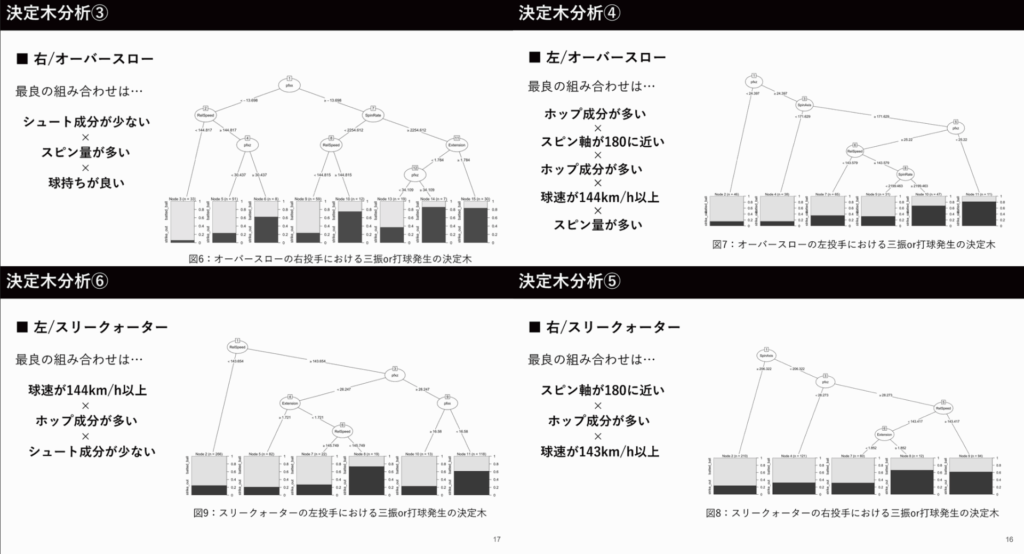

フォームを分類した上で、それぞれストレートに必要な要素を炙り出すために決定木分析を行った。決定木分析は特徴がよく現れるデータのかたまりを見つけ、分類ルールをそれぞれのフォームで出すアプローチを行った。

「あくまで空振りを取る球を分析するために行うので、空振りか打球発生かを見た上で、6つの要素(※1)のどれが色濃く出るか見ていきました」と、フォームごとに重要項目を抽出し最良の組み合わせを提示した。その結果は次のスライドをご覧いただきたい。

※1・・・リリーススピード/スピン量(SpinRate)/スピン軸(SpinAxis)球持ちの良さ(Extension)/横変化量(pfxx)/縦変化量(pfxz)

限られた分析時間だったことを振り返り、チームリーダーは悔しそうに、「今後の展望という形で腕を下げる投手のデータを増やし、母数がオーバースローやスリークォーターと同じ量ぐらいで検証したいとし、また時間内での分析だったため、理解しやすい項目で決定木の特徴量探索となったが、より正しい項目がある可能性があるので探っていきたい」とコメントした。

発表時間が足りず、最後まで発表できなかった部分に、現場への提言として、投球フォームを考慮した分析の可能性があるとし、フォームを機械的に分類、定義したものをさらに分析に活用できれば最適な投球フォームへの変更などにつながる可能性があると考えていると記載していた。

最後に、聴講者からは、投球フォームへの視点は非常に面白いとコメントがあったものの、現場レベルからの指摘として「“球持ちの良い=エクステンション”という言葉の曖昧性をさらに明確にできると良い」というリクエストや「各フォームの分析から見える特徴までもっと深堀って欲しい」とさらなる分析に期待を持つコメントが寄せられた。チームリーダーのコメントからも分かる通り、時間がない中での分析作業に、完全燃焼とは言えない慶應義塾大学だが、やれることは全てやり切ったと言えるデータ分析競技会となった。