“プロに通用する”、選手を評する言葉として記事で目にしたり現場で耳にすることがある。今回、同志社大学Aチームは、プレゼンにおいて「競技力向上」への提言を、『選手個人の野球能力を伸ばし、“プロに通用する選手”になること』と解釈をした。

同志社大学Aチームのリーダーを務めた高井さんは現在大学3年生。第1回のデータ分析競技会にも参加しており、2年連続2度目の出場である。「前回悔しい結果となり、リベンジしたくて今回もエントリーをしました」とエントリー理由を明かしてくれた。

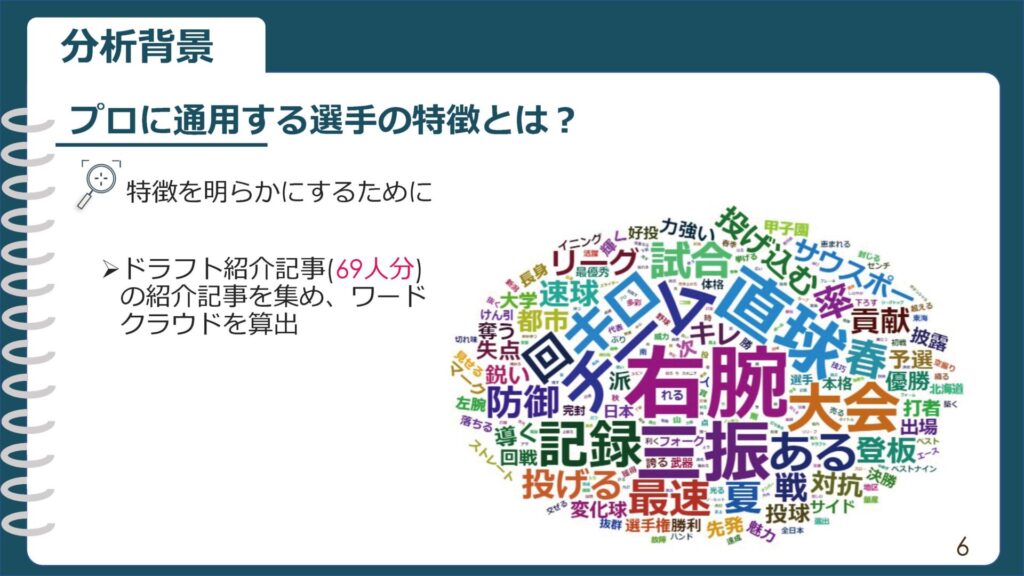

彼らはまず最初に、プロに通用する選手にはどんな特徴があるのかを言語化するために、ワードクラウドによってドラフト候補選手の記事によく出てくる言葉の分析を行った。

その結果、キロ、三振、最速といった直球にまつわるワードが多く集まった。

プロに通用するためには、直球を磨くことが必要になるのではないかという推測のもと、“質の良い”直球を求めていくことが大事ではないかと仮定をした。しかし、そもそも“質の良い”という単語自体が定性的なものである。打者でいうところの“質の良い”打球は「バレルゾーン」(※1)という指標によって打球の質が良いかを定義する機会も増えてきた。

※1 バレルゾーン… 打球速度が最低98マイル以上で、打球角度が26度〜30度あたりに含まれる打球

「バレルゾーン」は打球角度と打球速度から導き出されるため、現場レベルでも測定機器が揃っている環境では“質の良い”打球を計測することも容易になってきた。同志社大学Aチームのメンバーはこれらの分析を進めていくにつれて、投手目線に立った時に“質の良い”直球を表す指標がない点に着目した。プレゼンの方向性を固めていく上で「与えられたデータに対して、どのデータを使ってプレゼンのアイデアを出すのかと、現場にとって意味のある提言を行えるか。この2点を考えることにかなり時間がかかりました」と 高井さんは振り返る。

プレゼンの方向性を“質の良い”直球を計る指標として投手版バレルを定義するとした同志社大学Aチーム。機械学習の分析手法には代表的なものとして①重回帰②ニューラルネットワーク③決定木分析の3種類がある。今回、それぞれの手法を精度、計算速度、モデルの解釈性という3つの観点から比較を行い最終的に3つの中で最もバランスが取れている決定木手法を用いた。

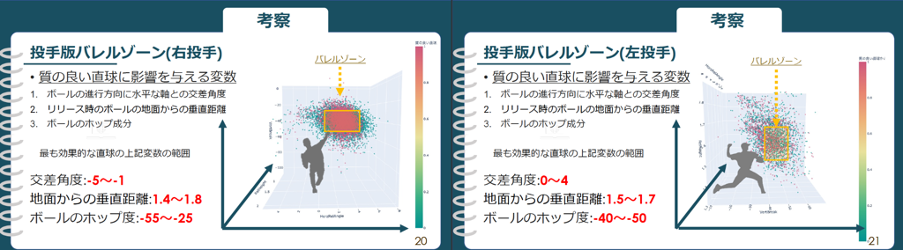

〔ストライク,ファール,凡打〕となった直球か否かを目的変数(投球の結果)として設定をした上で決定木による分析の結果、

①ボールの進行方向に水平な軸との交差角度

②リリース時のボールの地面からの垂直距離

③ボールのホップ度

これら3つの変数が、質の良い直球に影響を大きく与えることが分かった。

①の変数:ボールの進行方向に水平な軸との交差角度

①と②の変数を見てみると、「水平」と「垂直」という単語が入っていることから縦軸と横軸による考察を行った。質の良い直球と定義できる球は2軸のマップ上に落とし込むと、一定のエリアに集約されてくることが分かった。その一定のエリアをバレル範囲と定義した。左右の投げ方の違いによって、3つの変数の範囲も僅かに変わってくることが明らかになった。

これらの分析と考察を通して、同志社大学Aチームは2つの提案を行った。

提案①が、練習中でのバレルゾーンの意識付けに関わるもので、普段のブルペンでの投球練習時から、投手版バレルゾーンを測定することを挙げた。これにより、選手自身が普段の練習から投手版バレルゾーンを意識することで質の良いストレートを追求することが可能となる。また、指導者自身も投球をしている選手に対して、バレルゾーンの数値を把握することで体の使い方などの指導時のヒントとして活用することができるとした。

提案②は、試合中の投手版バレルゾーンの活用である。監督が投手交代を決断する際、投手の様子やこれまでの経験、試合の流れなどに基づいて決めることも多い。特に長いイニングを投げる先発投手は初回と疲れが出てくる終盤を比較すると球の質に差が出てくると言われている。その定性的な感覚を投手版バレルゾーンというフィルターを通して見ることで投手の交代タイミングの目安にしようという提案である。普段の練習から計測を行い、コンディションの良い時と悪い時の数値を取っておく事で、試合時の選手起用の判断基準に活用できる可能性が高くなる。

当日、会場にいた審査員からは投球角度などが明記されていなかった事から「投手板の位置は分析時に考慮していたのか」という質問があった。今回は、与えられたデータの中に1球ごとの投手板の位置のデータがなかったため、考慮していなかったという回答をした一方で、取得可能なデータが今後広がっていくと分析の“拡張性”と“正確性”も増していくのではないかと付け加えた。

現場にとって意味のある提案をしようと意気込んだ同志社大学Aチーム。実際に現場で活用してもらうためには、取得したデータをいかに早く分析に回せるかという課題はあるものの、今後の可能性を見せてくれた。

2年連続で競技会に出場した高井さんはこう語ってくれた。

「統計を専門としているので、他のデータに関連するコンペも出ることもありますが、高校まで野球をやっていた自分にとってはこの大会に出場できることは特別です。短い時間でデータを分析し提案まで持っていくというスピード感は今後の経験にもなると思います」

野球×データの面白さは分析するだけの机上の空論ではなく、実際にグラウンドやマウンド上でその分析結果を活かすことができる点にあると感じているという。第1回大会を経験して以降、自身のデータ分析のスキルの向上を実感している一方で、第2回大会で目標としていた最優秀賞には届かず悔しさを見せていた。次回こそは最優秀賞を取ると早くも来年に向けて力強く話してくれた